目录

快速导航-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 克林霉素联合复方磺胺甲恶唑治疗艾滋病弓形虫脑病的MRI动态变化研究

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 克林霉素联合复方磺胺甲恶唑治疗艾滋病弓形虫脑病的MRI动态变化研究

-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 探讨分析HREZ治疗下164例儿童结核性脑膜炎的临床特征及其预后影响因素分析

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 探讨分析HREZ治疗下164例儿童结核性脑膜炎的临床特征及其预后影响因素分析

-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 64排螺旋CT对肺结核合并CPA的影像学特征及动态疗效评估

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 64排螺旋CT对肺结核合并CPA的影像学特征及动态疗效评估

-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 风湿免疫性疾病合并血行播散性肺结核的临床特征分析

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 风湿免疫性疾病合并血行播散性肺结核的临床特征分析

-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 结核性脑膜脑炎继发缺血性脑卒中的临床特征及危险因素分析

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 结核性脑膜脑炎继发缺血性脑卒中的临床特征及危险因素分析

-

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 复治利福平耐药结核病合并慢性肾衰竭患者治疗1例

本期专题:传染病药物治疗中的耐药性及并发症管理 | 复治利福平耐药结核病合并慢性肾衰竭患者治疗1例

-

研究进展 | 细菌耐药机理及应对策略

研究进展 | 细菌耐药机理及应对策略

-

合理用药 | 2019年一2023年鄂尔多斯市中心医院皮肤及软组织感染的病原菌分布及耐药性分析

合理用药 | 2019年一2023年鄂尔多斯市中心医院皮肤及软组织感染的病原菌分布及耐药性分析

-

合理用药 | 四川某医院2022年一2023年皮肤和软组织感染患者病原菌特征及耐药情况分析

合理用药 | 四川某医院2022年一2023年皮肤和软组织感染患者病原菌特征及耐药情况分析

-

合理用药 | 某三甲医院下呼吸道标本耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌流行特点及耐药性分析

合理用药 | 某三甲医院下呼吸道标本耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌流行特点及耐药性分析

-

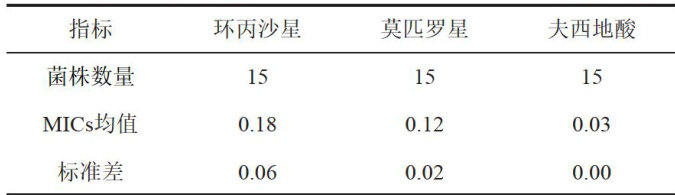

临床报道 | 亚抑菌浓度的环丙沙星、莫匹罗星和夫西地酸对金黄色葡萄球菌敏感性的影响

临床报道 | 亚抑菌浓度的环丙沙星、莫匹罗星和夫西地酸对金黄色葡萄球菌敏感性的影响

-

临床报道 | 临床药师参与1例耐碳青霉烯阴沟肠杆菌血流感染致脓毒性 休克患者抗感染治疗实践

临床报道 | 临床药师参与1例耐碳青霉烯阴沟肠杆菌血流感染致脓毒性 休克患者抗感染治疗实践

-

药研动态 | 头孢妥仑匹酯关键杂质的合成

药研动态 | 头孢妥仑匹酯关键杂质的合成

月后会留下不同程度残存病灶。结论艾滋病相关弓形虫脑病的患者有特征性磁共振表现,抗弓形虫前后影像变化明显,多数患者会有不同程度残留病灶,磁共振在临床诊疗、直观动态疗效评估和后期随访方面有重要价值。

月后会留下不同程度残存病灶。结论艾滋病相关弓形虫脑病的患者有特征性磁共振表现,抗弓形虫前后影像变化明显,多数患者会有不同程度残留病灶,磁共振在临床诊疗、直观动态疗效评估和后期随访方面有重要价值。

登录

登录