目录

快速导航-

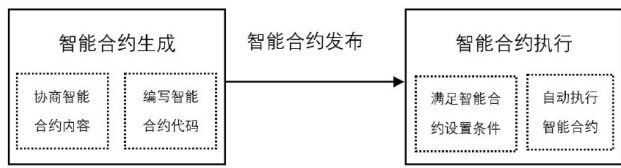

理论探讨 | 区块链平台轴辐类算法共谋风险及其反垄断规制

理论探讨 | 区块链平台轴辐类算法共谋风险及其反垄断规制

-

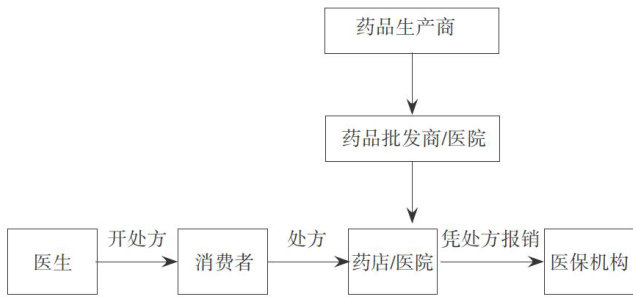

理论探讨 | 专利药品相关市场界定的实践困境与优化路径

理论探讨 | 专利药品相关市场界定的实践困境与优化路径

-

理论探讨 | 基于不当得利制度的商标强制移转请求权构造

理论探讨 | 基于不当得利制度的商标强制移转请求权构造

-

理论探讨 | 禁止重复注册商标的理论重构与规则再造

理论探讨 | 禁止重复注册商标的理论重构与规则再造

-

数字法治 | 从宁波森浦案看数据垄断行政处罚裁量权基准的制定路径

数字法治 | 从宁波森浦案看数据垄断行政处罚裁量权基准的制定路径

-

数字法治 | 算法解释权的法理反思与赋权限制

数字法治 | 算法解释权的法理反思与赋权限制

-

人工智能治理 | 生物特征识别型人工智能的规制:欧盟模式与中国方案

人工智能治理 | 生物特征识别型人工智能的规制:欧盟模式与中国方案

-

青年论坛 | 平台规则的二元属性及其合法性控制

青年论坛 | 平台规则的二元属性及其合法性控制

-

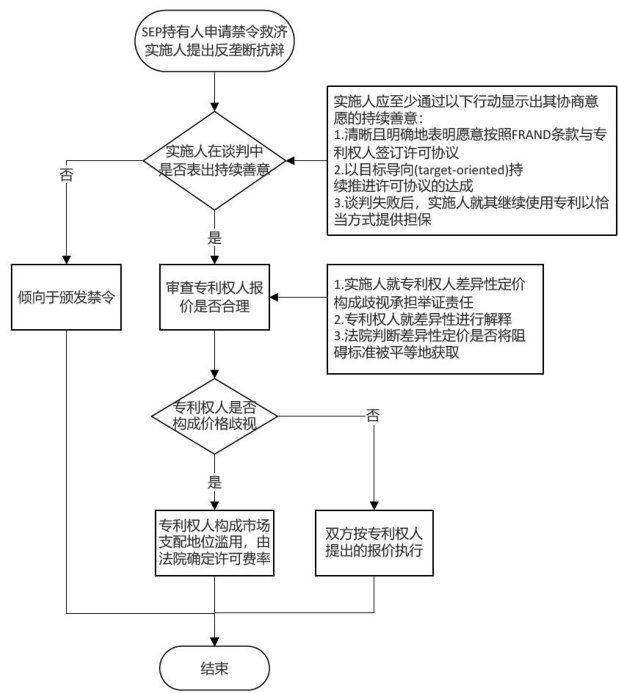

青年论坛 | 反垫断法视角下SEP善意许可谈判的标准

青年论坛 | 反垫断法视角下SEP善意许可谈判的标准

-

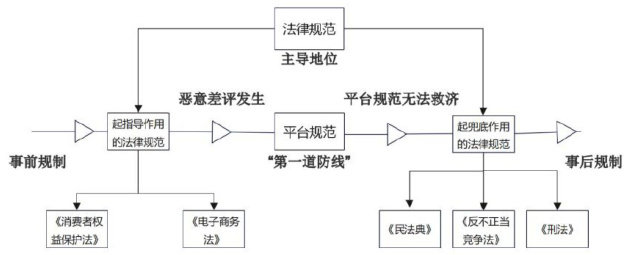

青年论坛 | 法律激励理论下的网购恶意差评法律规制

青年论坛 | 法律激励理论下的网购恶意差评法律规制

-

青年论坛 | 反不正当竞争领域“技术中立”的逻辑定位

青年论坛 | 反不正当竞争领域“技术中立”的逻辑定位

-

英文版 | Fritz Machlup's Verdict on the Economic Value of the Patent System and the Chinese Economic Reality

英文版 | Fritz Machlup's Verdict on the Economic Value of the Patent System and the Chinese Economic Reality

-

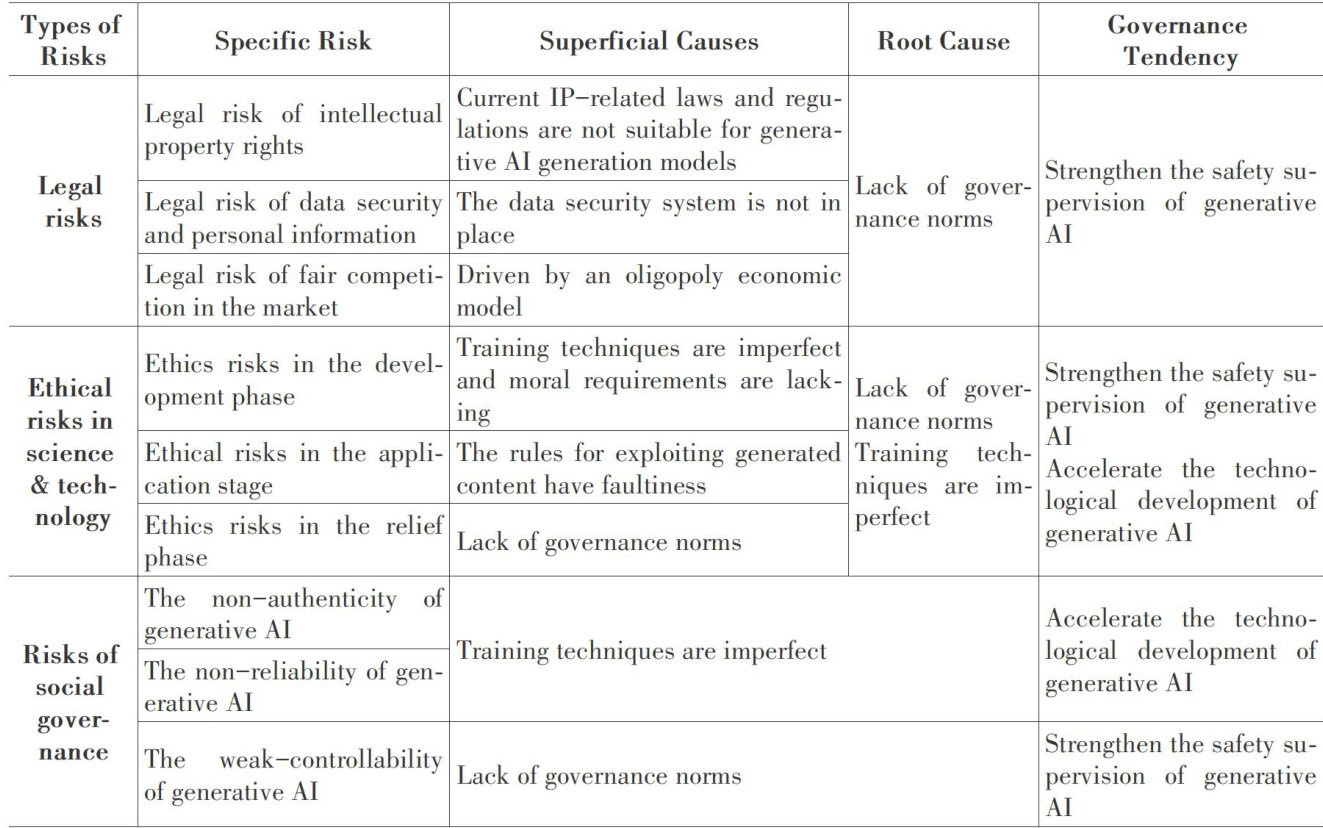

英文版 | Legal Framework and Its Practice for the Normative Development of Generative AI in China

英文版 | Legal Framework and Its Practice for the Normative Development of Generative AI in China

登录

登录