- 全部分类/

- 思想理论/

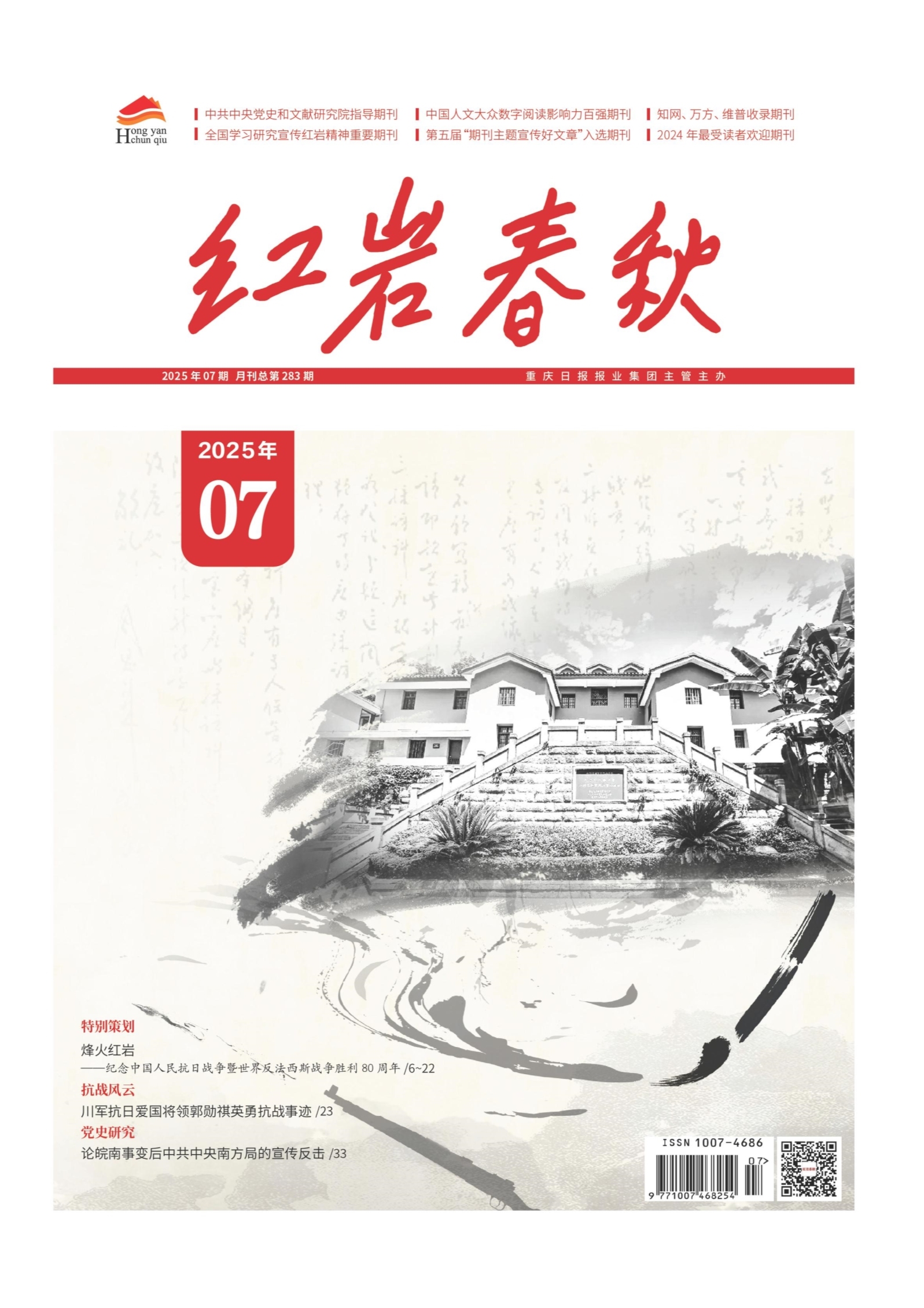

- 红岩春秋

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

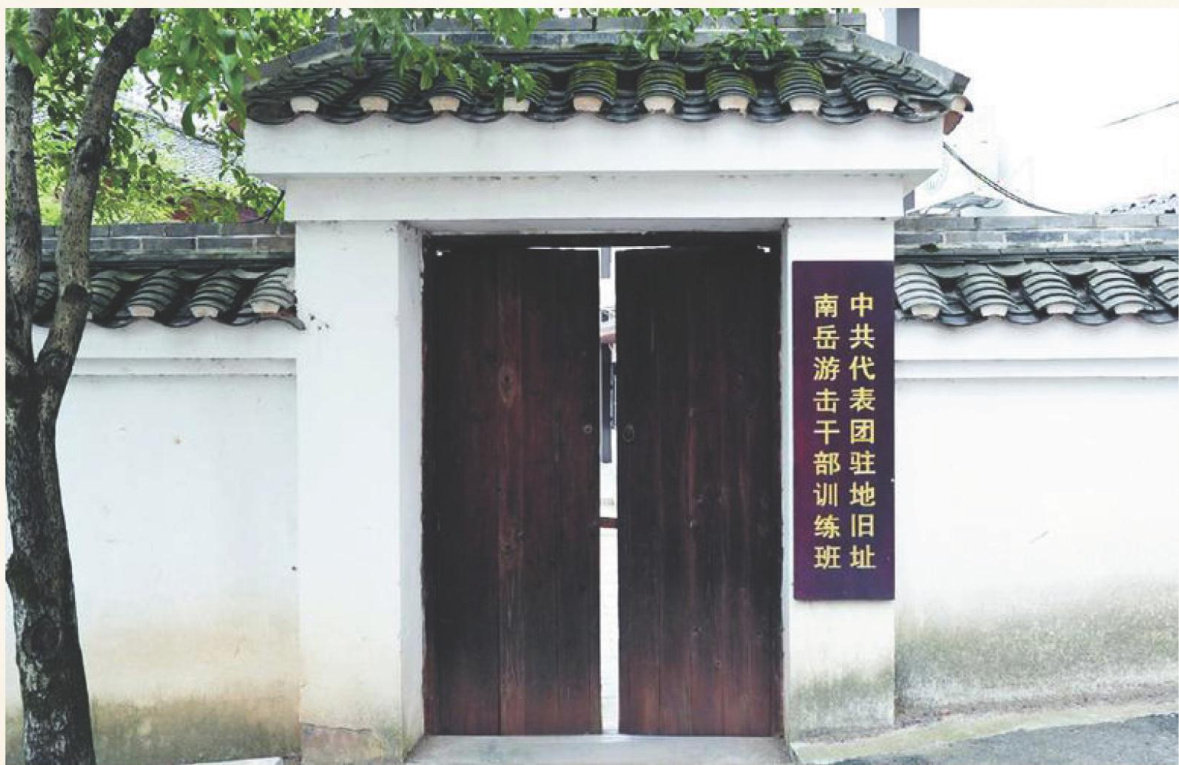

特别策划 | 烽火红岩

特别策划 | 烽火红岩

-

特别策划 | 笔战是枪战的前驱中共中央南方局的文化工作

特别策划 | 笔战是枪战的前驱中共中央南方局的文化工作

-

特别策划 | 领导华南敌后抗日

特别策划 | 领导华南敌后抗日

-

特别策划 | 以剧为戈:怒吼剧社的抗战岁月

特别策划 | 以剧为戈:怒吼剧社的抗战岁月

-

特别策划 | 张露萍:百炼成钢的红色特工

特别策划 | 张露萍:百炼成钢的红色特工

-

抗战风云 | 川军抗日爱国将领郭勋祺 英勇抗战事迹

抗战风云 | 川军抗日爱国将领郭勋祺 英勇抗战事迹

-

思想理论 | 在深化文化遗产保护传承体制机制改革中高扬中华民族文化主体性的实践路径探究

思想理论 | 在深化文化遗产保护传承体制机制改革中高扬中华民族文化主体性的实践路径探究

-

党史研究 | 论皖南事变后中共中央南方局 的宣传反击

党史研究 | 论皖南事变后中共中央南方局 的宣传反击

-

党史研究 | 八路军重庆办事处的斗争智慧与经验启示

党史研究 | 八路军重庆办事处的斗争智慧与经验启示

-

党史研究 | 贺龙在湘鄂川黔革命根据地开展民族工作的实践

党史研究 | 贺龙在湘鄂川黔革命根据地开展民族工作的实践

-

党史研究 | 中央苏区时期党引领妇女工作的实践探索与历史突破探究

党史研究 | 中央苏区时期党引领妇女工作的实践探索与历史突破探究

-

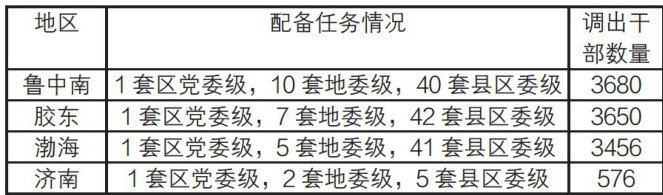

党史研究 | 由鲁人沪:华东南下干部纵队的组织调配与动员教育研究

党史研究 | 由鲁人沪:华东南下干部纵队的组织调配与动员教育研究

-

党史研究 | 讲好太行军工抗战故事的理论与实践

党史研究 | 讲好太行军工抗战故事的理论与实践

-

红色资源开发利用 | 大足地区红色资源开发利用路径探究

红色资源开发利用 | 大足地区红色资源开发利用路径探究

-

思政理论 | 红色资源融人大中小学思政课一体化教学的困境与路径研究以江西红色资源为例

思政理论 | 红色资源融人大中小学思政课一体化教学的困境与路径研究以江西红色资源为例

-

思政理论 | 网络育人体系下红色文化助力思政教育的实践路径探究

思政理论 | 网络育人体系下红色文化助力思政教育的实践路径探究

-

思政理论 | 云南红色文化融人“国门学校”思政教育的路径探析

思政理论 | 云南红色文化融人“国门学校”思政教育的路径探析

-

思政理论 | 教育家精神视域下师范生教育情怀培养路径研究

思政理论 | 教育家精神视域下师范生教育情怀培养路径研究

-

思政理论 | 人与自然生命共同体的哲学机理与时代价值探析

思政理论 | 人与自然生命共同体的哲学机理与时代价值探析

-

党建论坛 | 高校学生党支部党建工作品牌化建设路径研究

党建论坛 | 高校学生党支部党建工作品牌化建设路径研究

登录

登录