目录

快速导航-

卷首语 | 以赛铸魂强师能

卷首语 | 以赛铸魂强师能

-

关注 | Al赋能短视频 打造爆款“钩子”

关注 | Al赋能短视频 打造爆款“钩子”

-

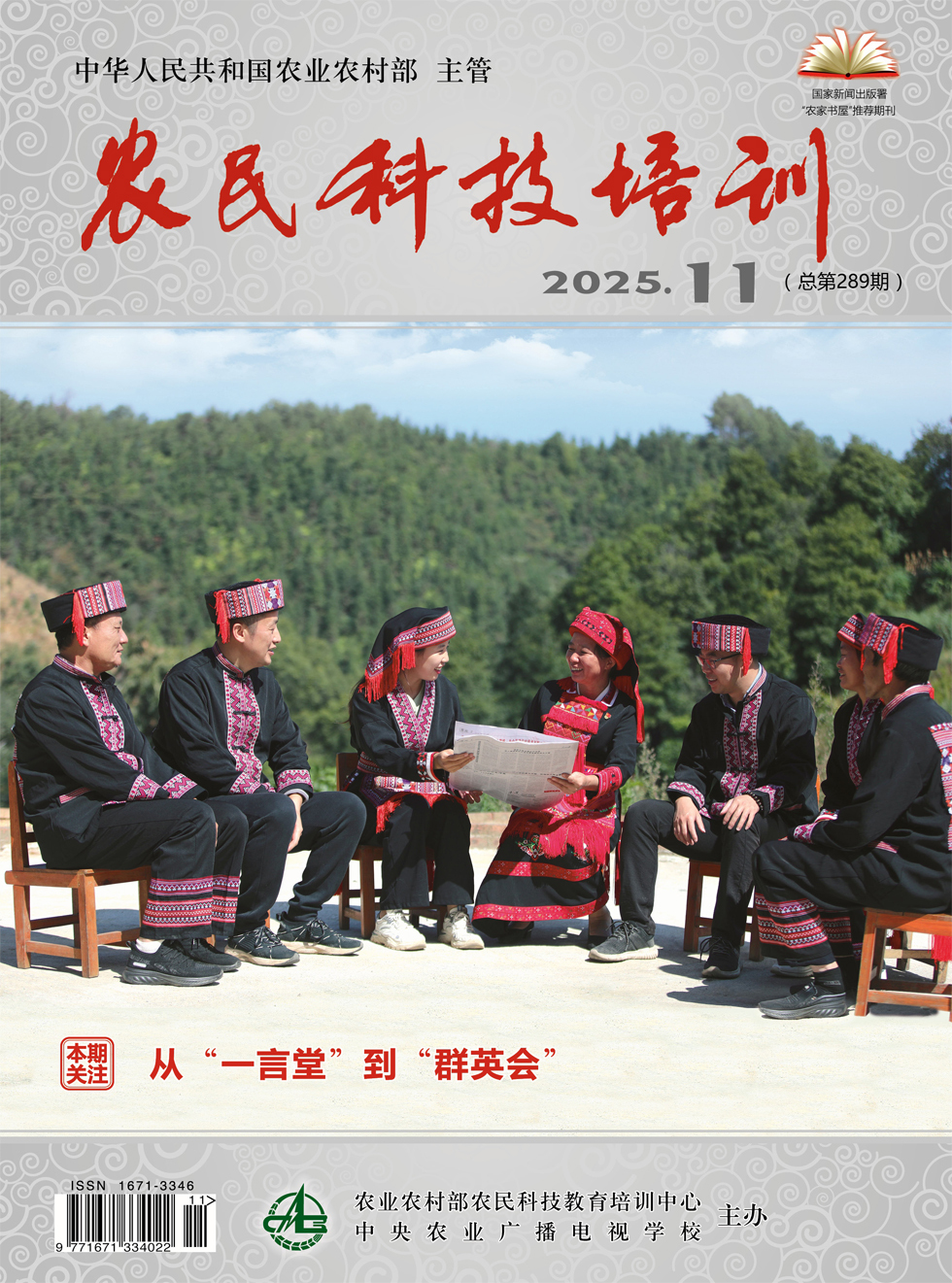

关注 | 从“一言堂”到“群英会”

关注 | 从“一言堂”到“群英会”

-

关注 | “语”你同行 助农产品“声”入人心

关注 | “语”你同行 助农产品“声”入人心

-

关注 | 北大荒版画中的精神密码

关注 | 北大荒版画中的精神密码

-

关注 | 让“空巢”不“空心”

关注 | 让“空巢”不“空心”

-

关注 | 五步闭环孵“金蛋”小设备撬动大产业

关注 | 五步闭环孵“金蛋”小设备撬动大产业

-

关注 | 三步走打造乡村网红民宿

关注 | 三步走打造乡村网红民宿

-

研究 | 安徽省农民学分银行的实践探索与经验启示

研究 | 安徽省农民学分银行的实践探索与经验启示

-

调查报告 | 农业职业院校助力乡村人才振兴的实践与思考

调查报告 | 农业职业院校助力乡村人才振兴的实践与思考

-

学用贯通 | 莘县学用贯通培育高素质农民的创新路径

学用贯通 | 莘县学用贯通培育高素质农民的创新路径

-

学用贯通 | 畅通乡村资源服务“最后一公里”

学用贯通 | 畅通乡村资源服务“最后一公里”

-

职业教育 | 农民中职学历教育如何“破困提质”

职业教育 | 农民中职学历教育如何“破困提质”

-

一线手记 | 构建乡村人才培育闭环体系的浦东实践

一线手记 | 构建乡村人才培育闭环体系的浦东实践

-

一线手记 | 郑州市高素质农民培育的创新实践与深化路径

一线手记 | 郑州市高素质农民培育的创新实践与深化路径

-

教学实践 | “三真”教学法让农民教育培训从“听着热闹”到“用着见效”

教学实践 | “三真”教学法让农民教育培训从“听着热闹”到“用着见效”

-

教学实践 | 农民教育培训的课程优化与实践创新

教学实践 | 农民教育培训的课程优化与实践创新

-

教学实践 | 数字教材开发“接地气”农民教育培训“提底气”

教学实践 | 数字教材开发“接地气”农民教育培训“提底气”

-

经验谈 | 以兵团精神为引领探索农工培育的创新实践

经验谈 | 以兵团精神为引领探索农工培育的创新实践

-

家庭农场 | 稻浪之下 鱼虾共舞绿色循环铺就共富路

家庭农场 | 稻浪之下 鱼虾共舞绿色循环铺就共富路

-

家庭农场 | 千亩良田育高产打造粮食增产齐鲁样本

家庭农场 | 千亩良田育高产打造粮食增产齐鲁样本

登录

登录