目录

快速导航-

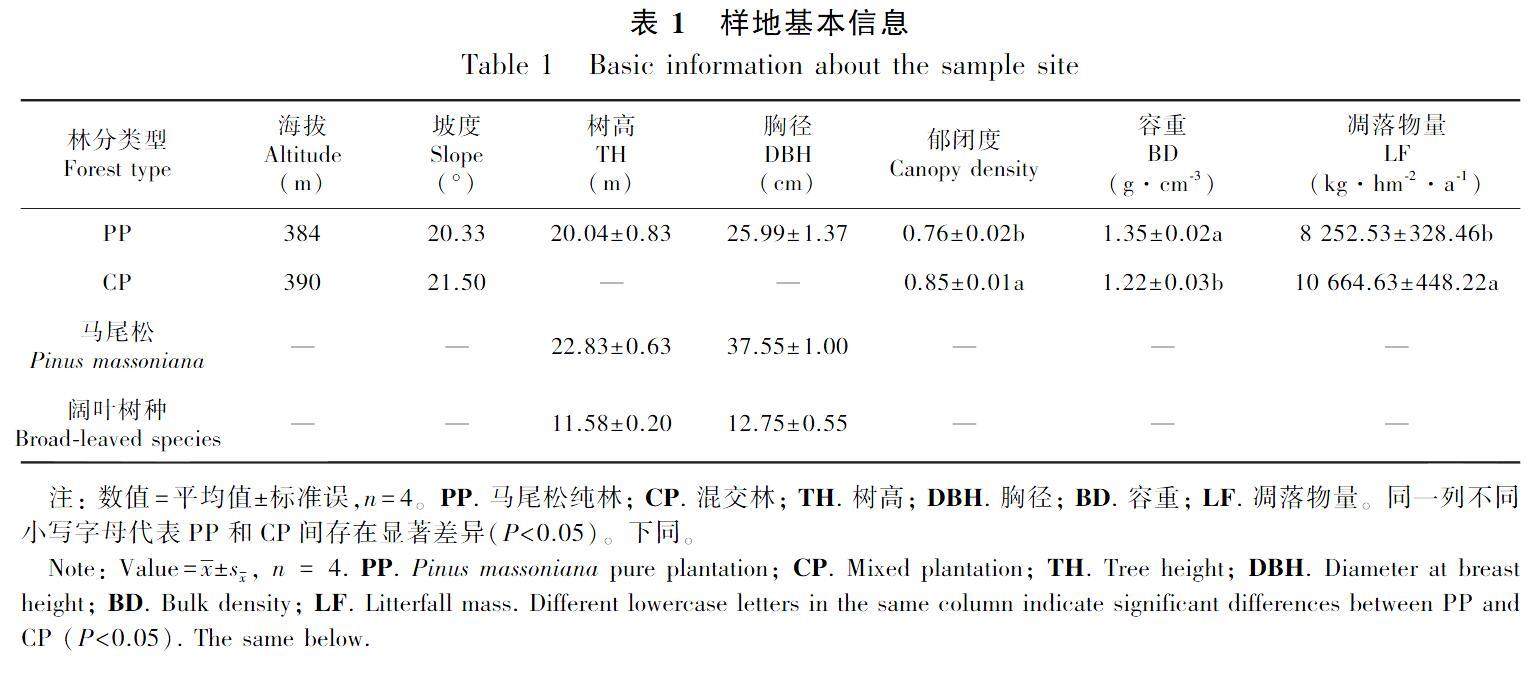

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 针阔凋落叶混合分解过程中可溶性有机碳释放的动态特征

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 针阔凋落叶混合分解过程中可溶性有机碳释放的动态特征

-

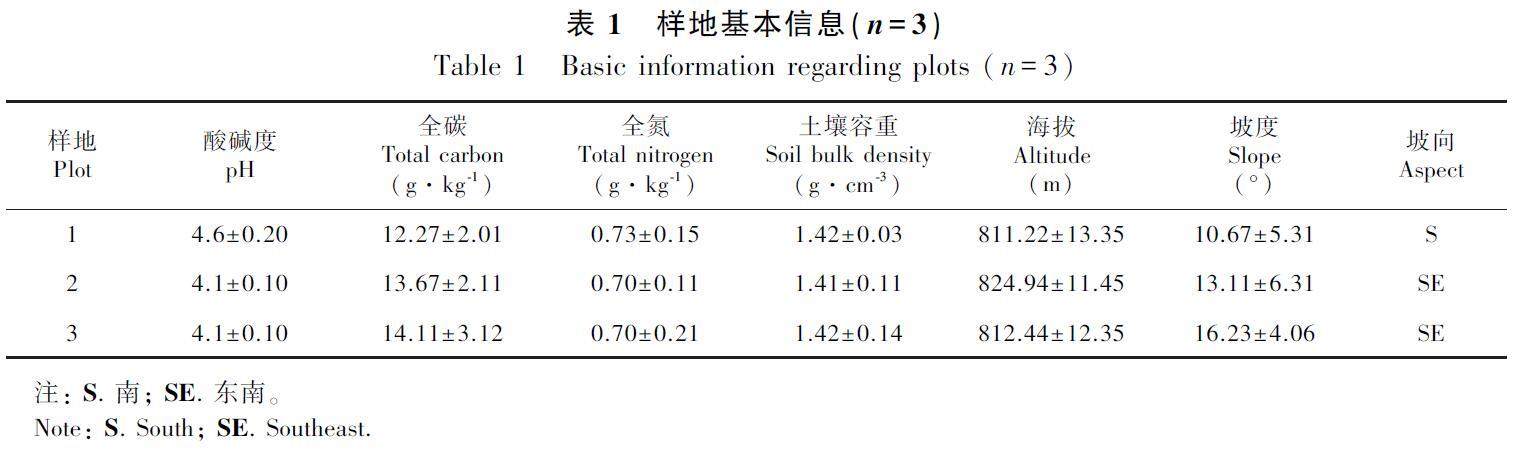

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 近自然化改造对马尾松人工林土壤团聚体有机磷组分含量变化的影响

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 近自然化改造对马尾松人工林土壤团聚体有机磷组分含量变化的影响

-

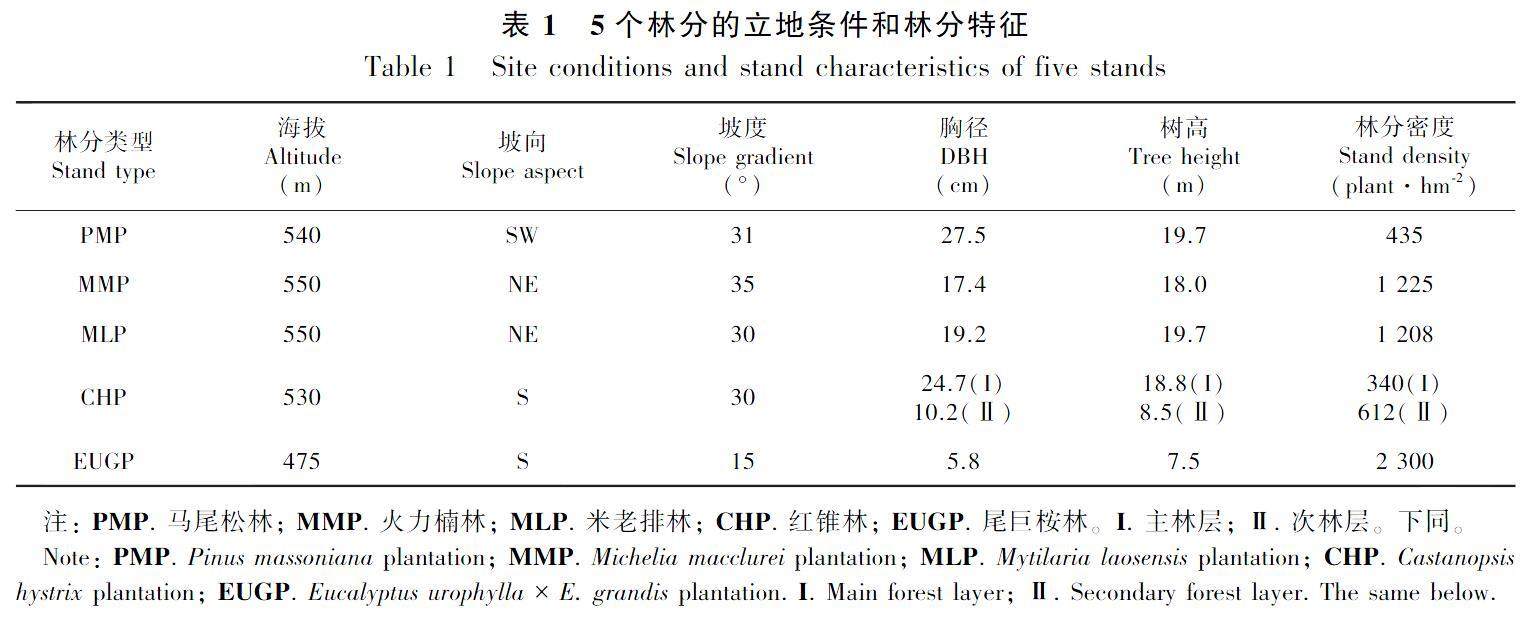

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 南亚热带乡土树种与桉树人工林土壤真菌群落多样性和功能类群的比较

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 南亚热带乡土树种与桉树人工林土壤真菌群落多样性和功能类群的比较

-

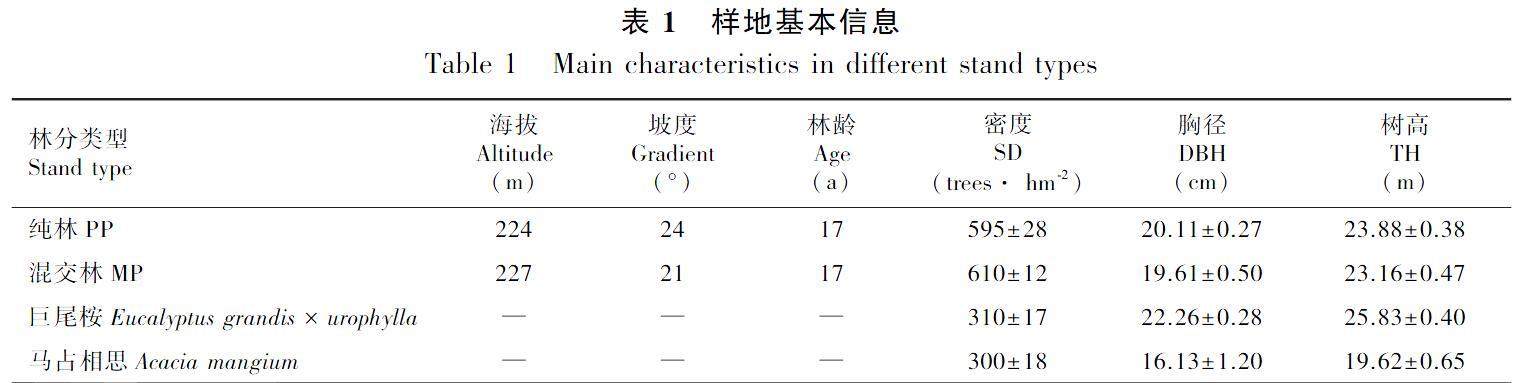

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 固氮树种马占相思对巨尾桉人工林土壤团聚体粒径分布及稳定性的影响

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 固氮树种马占相思对巨尾桉人工林土壤团聚体粒径分布及稳定性的影响

-

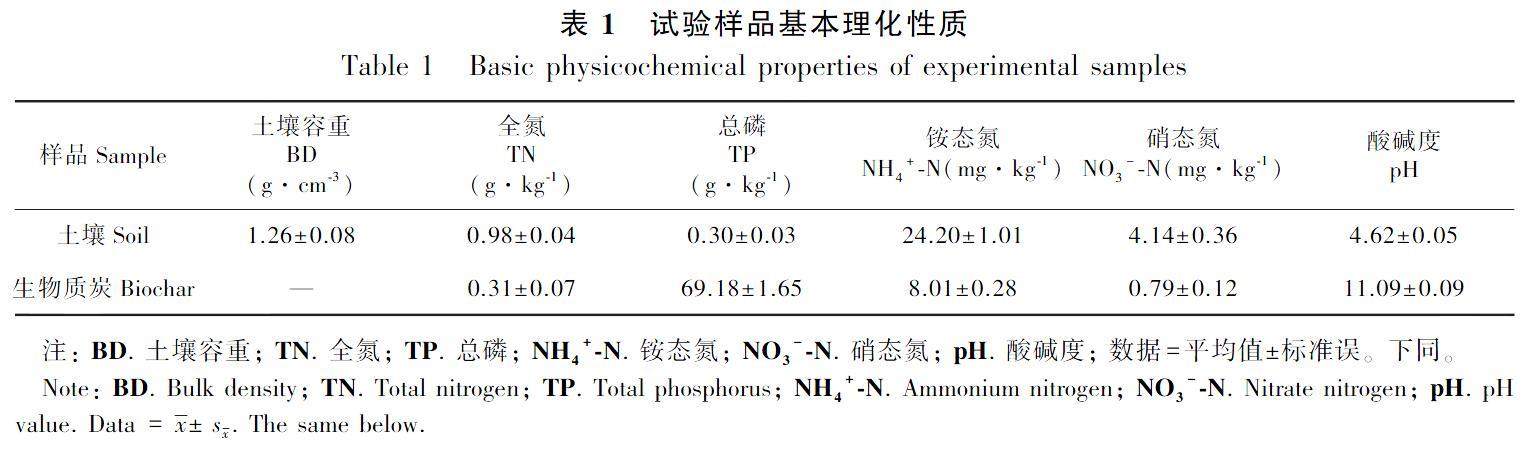

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 添加生物质炭对桉树人工林土壤磷组分及转化的影响

专题: 马尾松、桉树人工林可持续经营 | 添加生物质炭对桉树人工林土壤磷组分及转化的影响

-

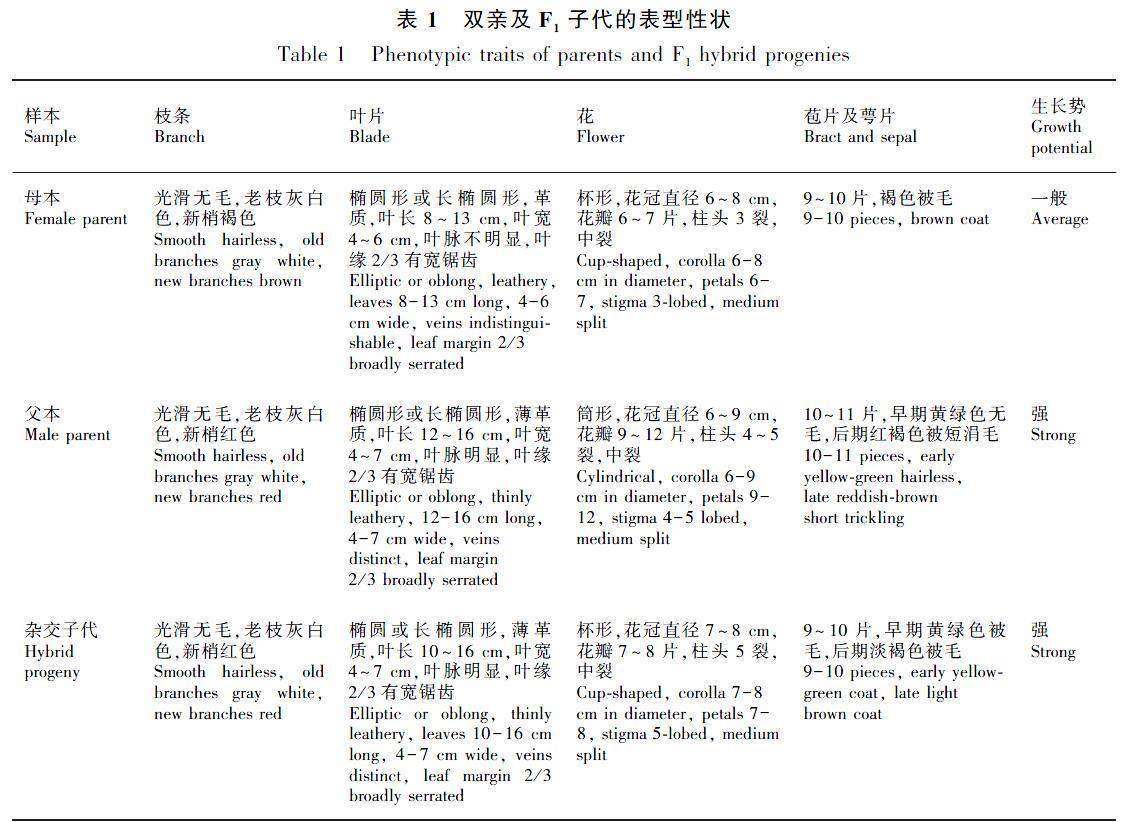

遗传与育种 | 浙江红花油茶 × 广宁红花油茶杂交子代的表型性状及其SSR分子鉴定

遗传与育种 | 浙江红花油茶 × 广宁红花油茶杂交子代的表型性状及其SSR分子鉴定

-

遗传与育种 | 烟草香气相关基因CRISPR/Cas9编辑突变体库的构建

遗传与育种 | 烟草香气相关基因CRISPR/Cas9编辑突变体库的构建

-

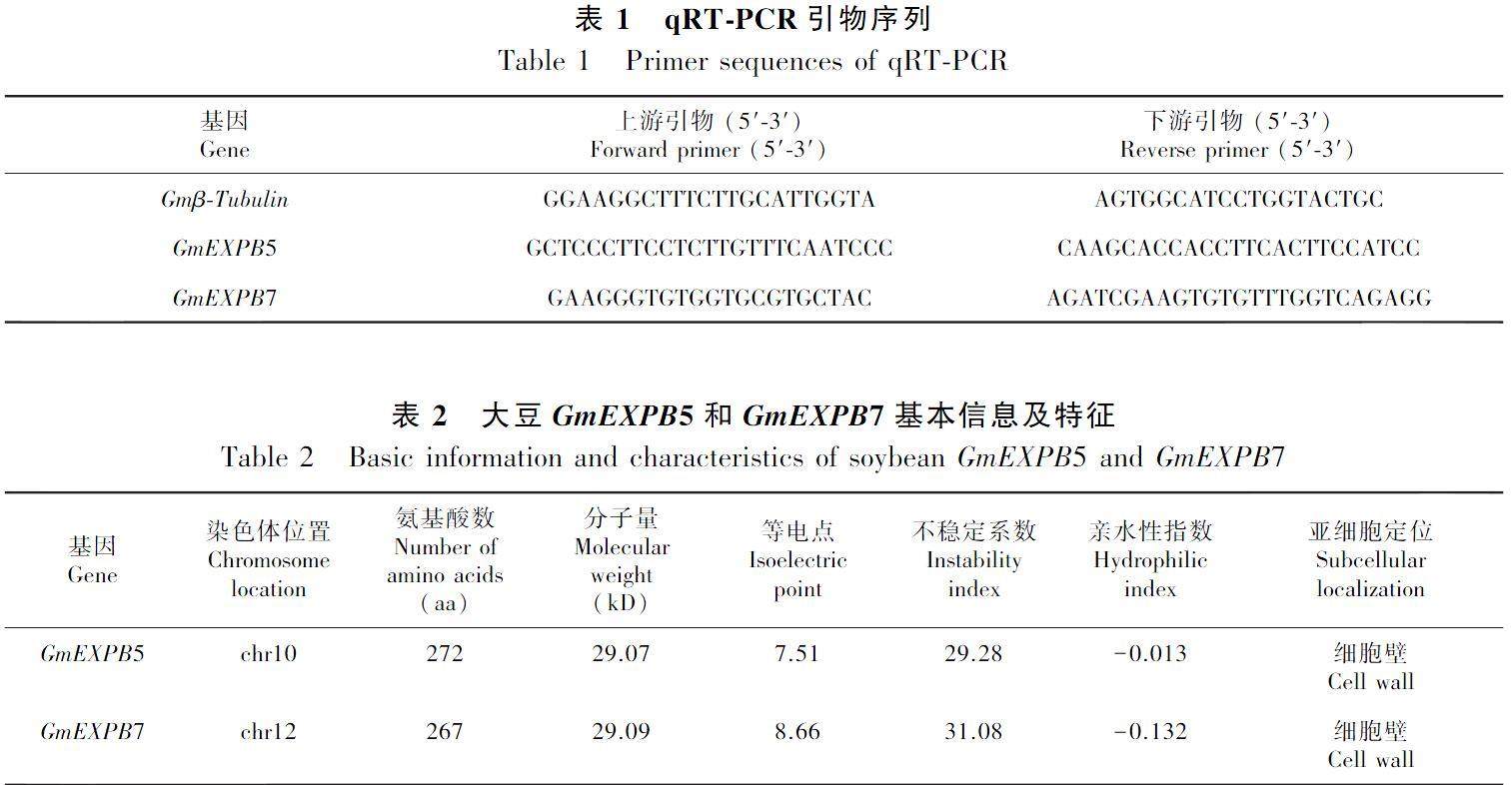

遗传与育种 | 大豆膨胀素基因GmEXPB5和GmEXPB7生物信息学及表达分析

遗传与育种 | 大豆膨胀素基因GmEXPB5和GmEXPB7生物信息学及表达分析

-

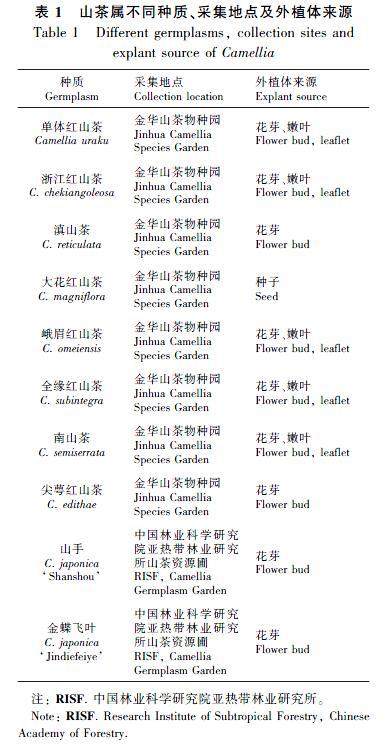

遗传与育种 | 不同山茶种质组培条件下染色体倍性的维持与变化

遗传与育种 | 不同山茶种质组培条件下染色体倍性的维持与变化

-

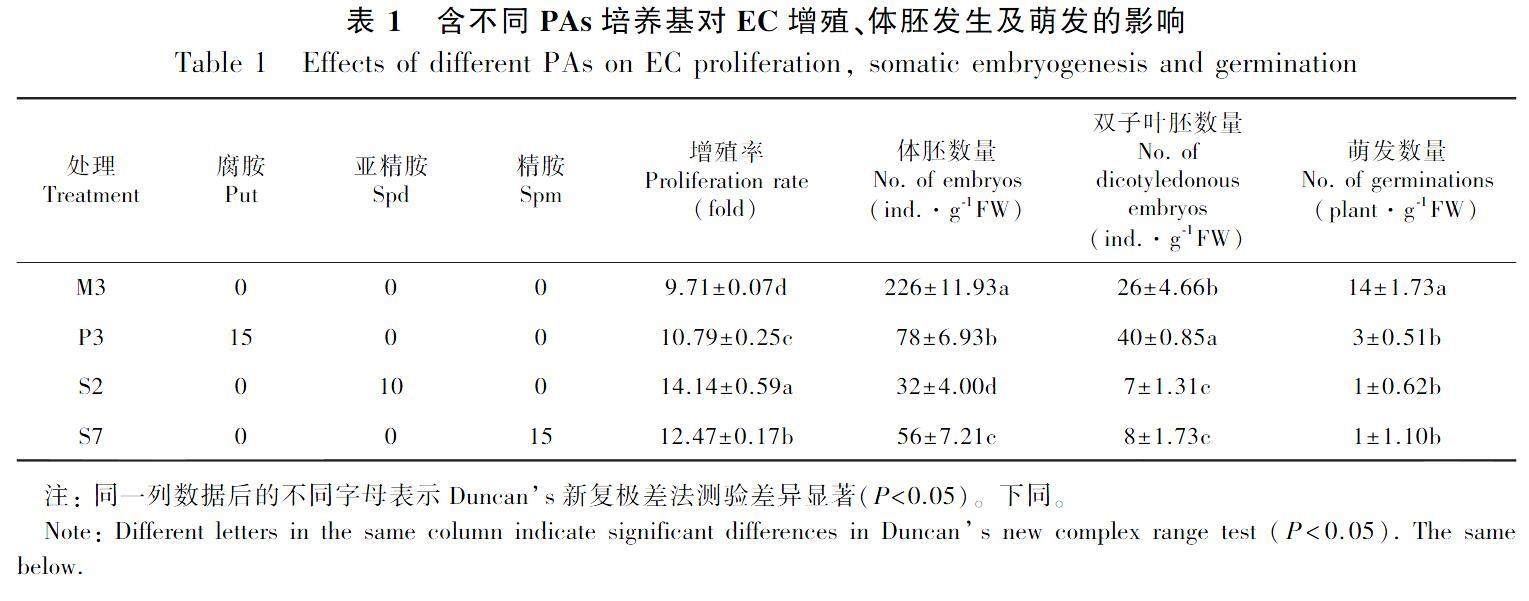

遗传与育种 | 多胺对荔枝胚性愈伤组织增殖与体胚发生的影响

遗传与育种 | 多胺对荔枝胚性愈伤组织增殖与体胚发生的影响

-

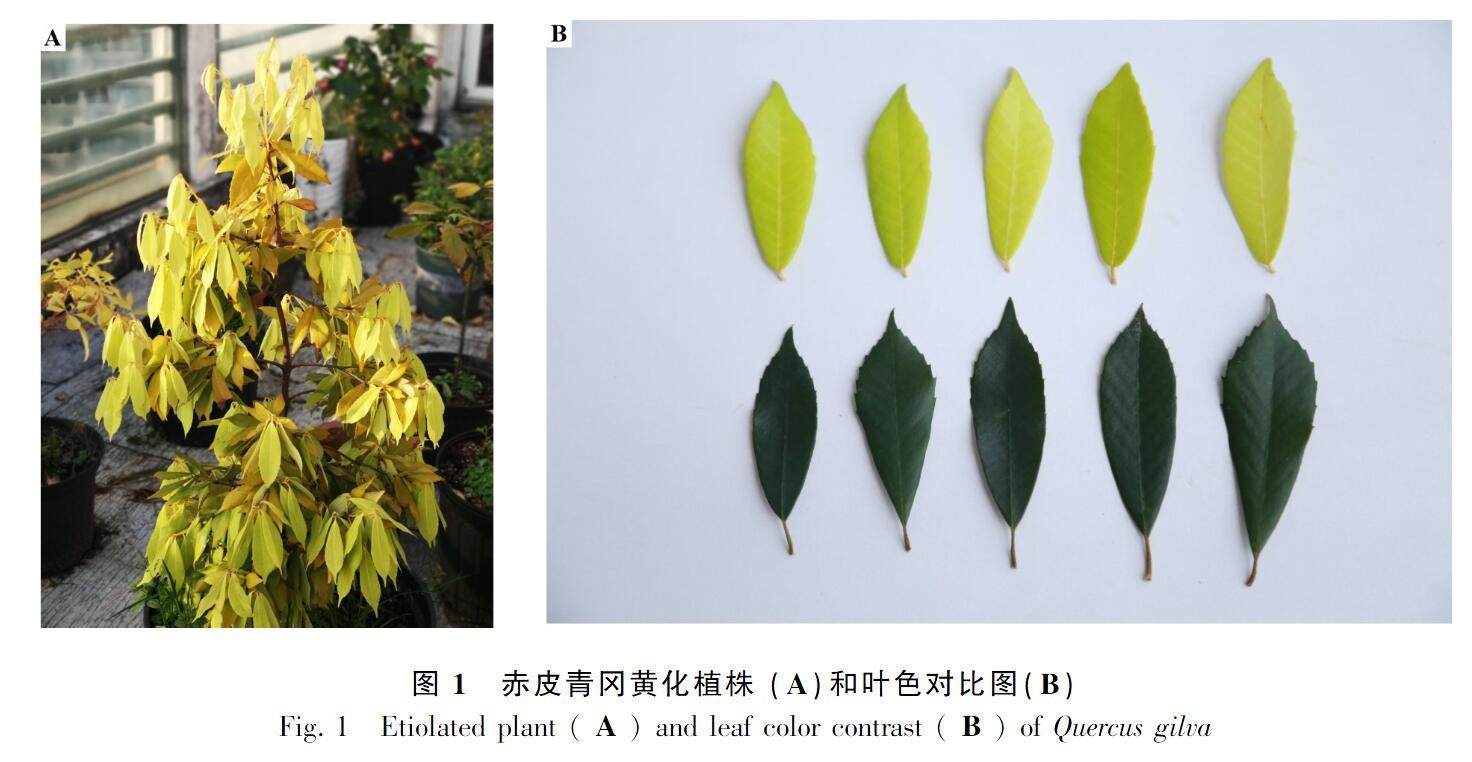

生理与分子生物学 | 代谢组与转录组联合解析赤皮青冈叶片黄化变异机制

生理与分子生物学 | 代谢组与转录组联合解析赤皮青冈叶片黄化变异机制

-

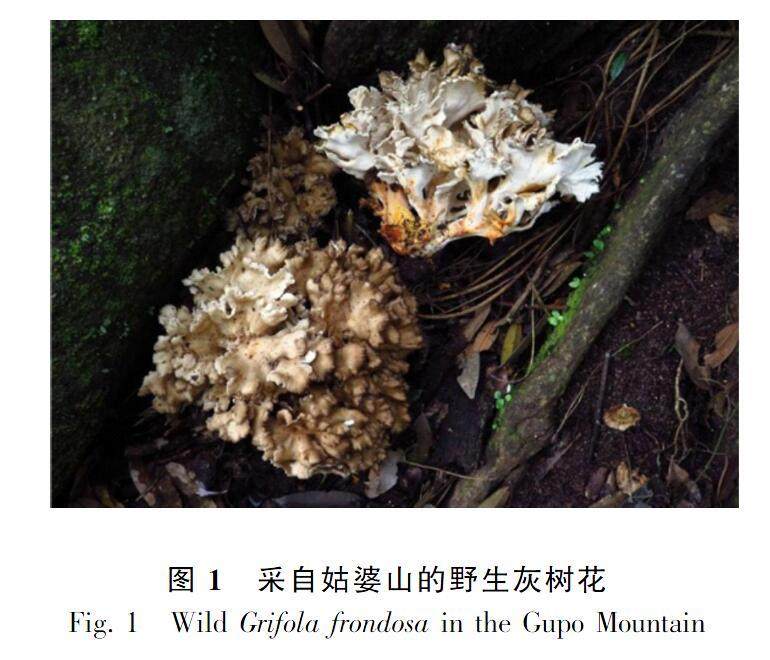

生理与分子生物学 | 灰树花菌丝体不同培养时期代谢组学分析

生理与分子生物学 | 灰树花菌丝体不同培养时期代谢组学分析

-

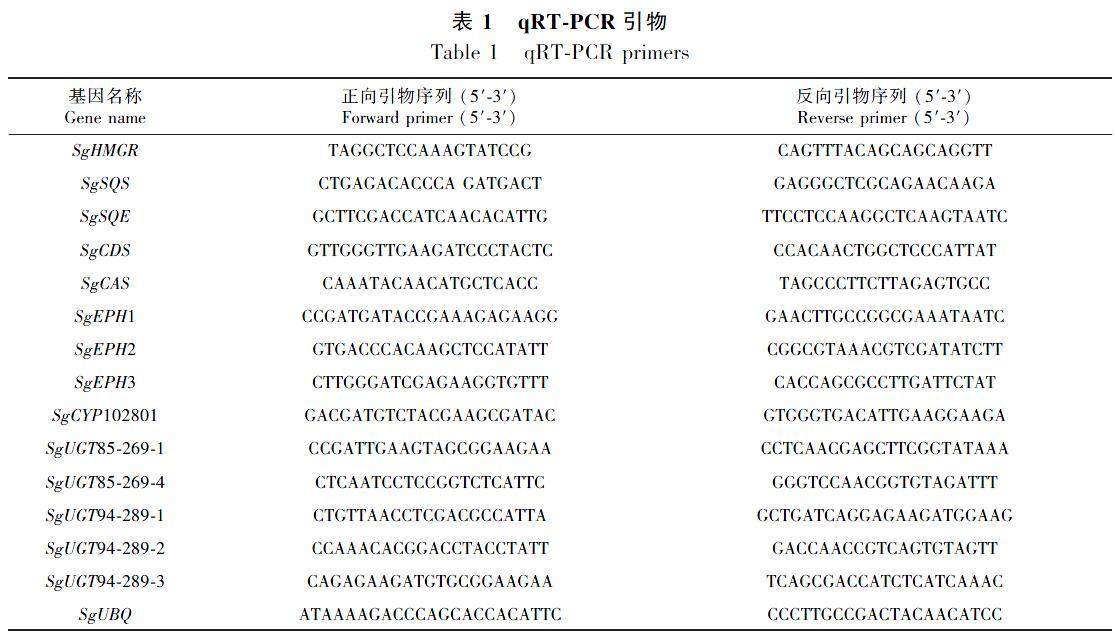

生理与分子生物学 | 罗汉果品质受气候因子影响及其分子调控机制

生理与分子生物学 | 罗汉果品质受气候因子影响及其分子调控机制

-

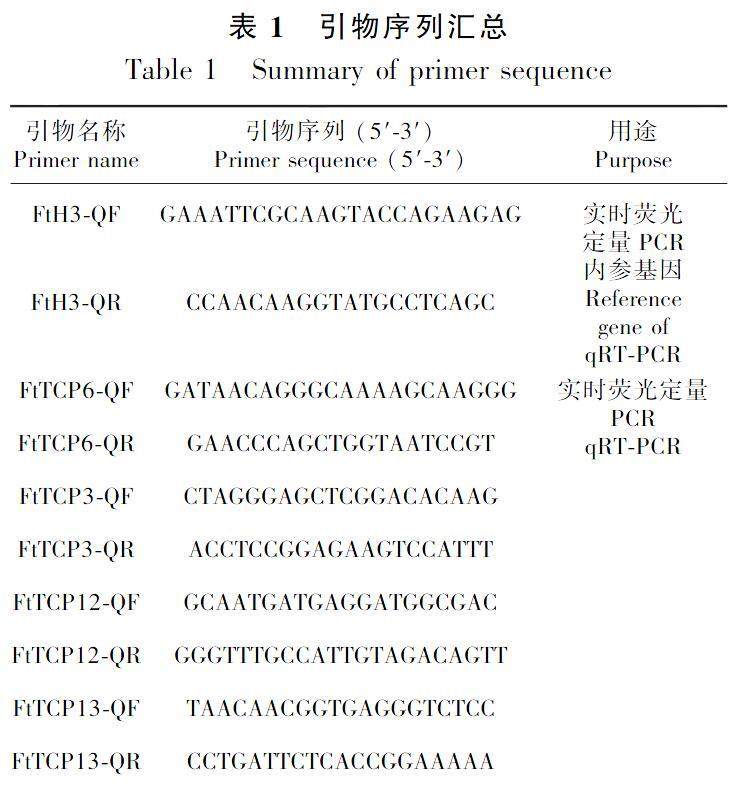

生理与分子生物学 | 苦荞TCP转录因子全基因组鉴定及非生物胁迫分析

生理与分子生物学 | 苦荞TCP转录因子全基因组鉴定及非生物胁迫分析

-

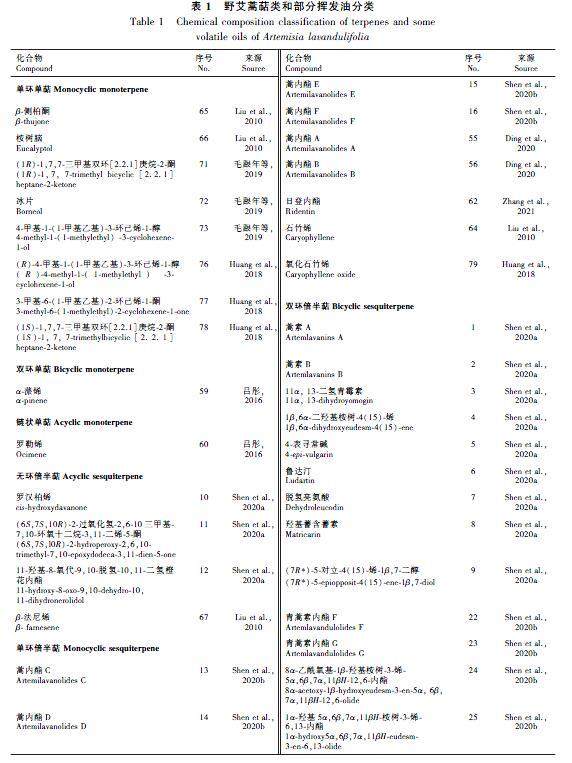

综述 | 野艾蒿化学成分和药理作用研究进展

综述 | 野艾蒿化学成分和药理作用研究进展

-

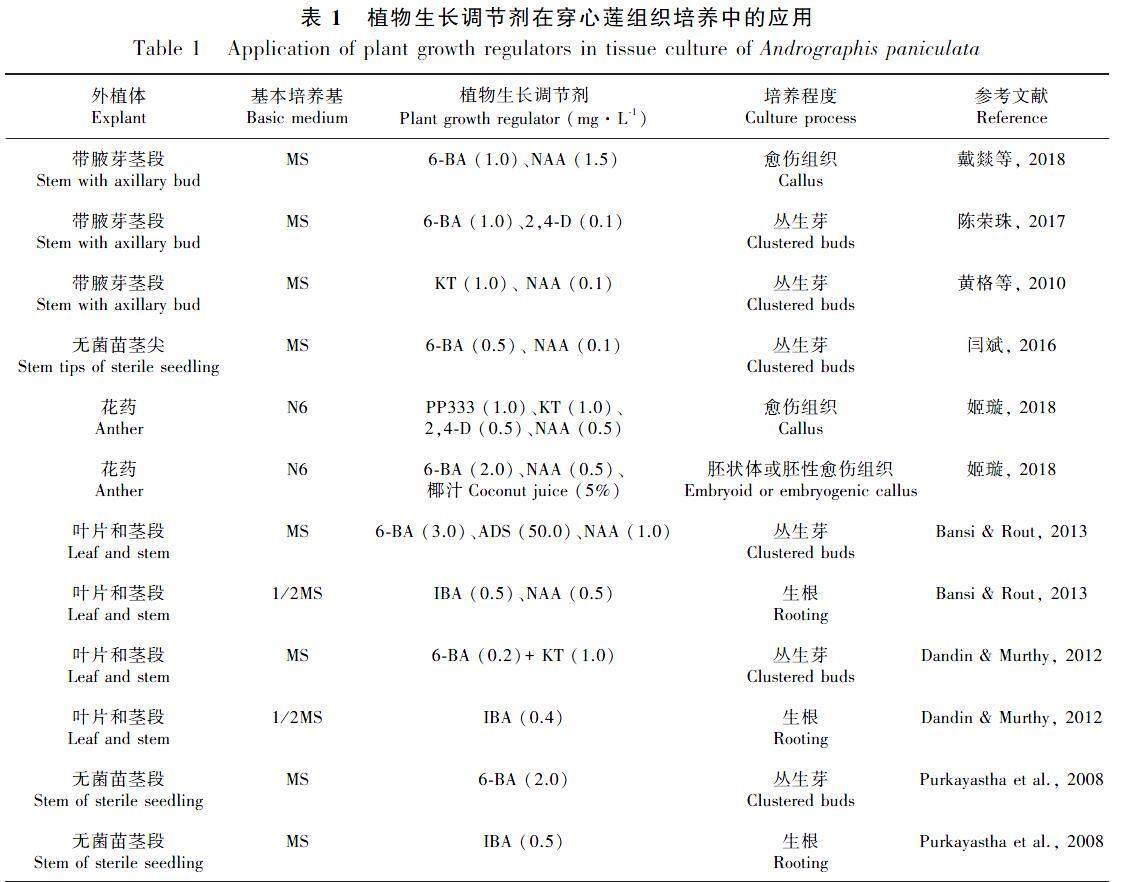

综述 | 药用植物穿心莲离体培养技术及其应用研究进展

综述 | 药用植物穿心莲离体培养技术及其应用研究进展

登录

登录