- 全部分类/

- 生活艺术/

- 音乐生活

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

音乐人物 | 把根留住

音乐人物 | 把根留住

-

学术探赜 | 即兴创作与实时表达

学术探赜 | 即兴创作与实时表达

-

学术探赜 | 音乐表演理解过程的默会认知

学术探赜 | 音乐表演理解过程的默会认知

-

学术探赜 | 山东九龙翻身鼓谱传承谱系及当代传播研究

学术探赜 | 山东九龙翻身鼓谱传承谱系及当代传播研究

-

音乐评论 | 旋叶低回惊岁月 桃源潺潺照初心

音乐评论 | 旋叶低回惊岁月 桃源潺潺照初心

-

音乐评论 | 记忆书写与情感联结:怀旧老歌对受众记忆建构研究

音乐评论 | 记忆书写与情感联结:怀旧老歌对受众记忆建构研究

-

新大众文艺 | 新大众文艺的本位与本体显现

新大众文艺 | 新大众文艺的本位与本体显现

-

新大众文艺 | 新媒体时代流行音乐对地域文化建构的影响研究

新大众文艺 | 新媒体时代流行音乐对地域文化建构的影响研究

-

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年音乐研究专栏 | 抗战精神在歌声中回荡

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年音乐研究专栏 | 抗战精神在歌声中回荡

-

鲁艺音乐文化 | 延安鲁艺对陕北民歌内容的转换与重塑

鲁艺音乐文化 | 延安鲁艺对陕北民歌内容的转换与重塑

-

音乐视野 | 学界楷模 高山仰止

音乐视野 | 学界楷模 高山仰止

-

音乐视野 | 歌剧音乐语言与戏剧表现中的文化互动关系

音乐视野 | 歌剧音乐语言与戏剧表现中的文化互动关系

-

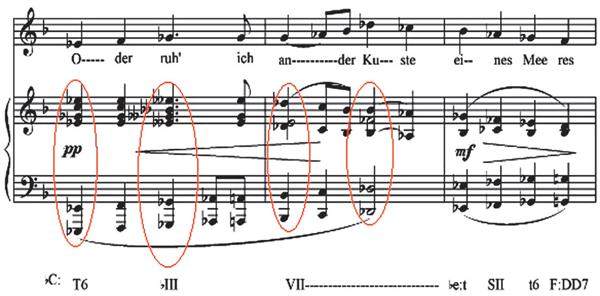

音乐视野 | 沃尔夫艺术歌曲的艺术价值及对后世创作思维的影响

音乐视野 | 沃尔夫艺术歌曲的艺术价值及对后世创作思维的影响

-

音乐视野 | 从符号到音响

音乐视野 | 从符号到音响

-

音乐视野 | 香港地区青少年乐团发展启示

音乐视野 | 香港地区青少年乐团发展启示

-

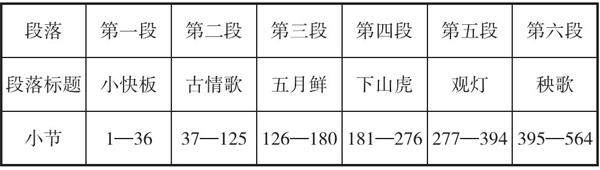

音乐分析 | 张舒文钢琴作品《十二生肖》中的“跨文化音乐语言”解析

音乐分析 | 张舒文钢琴作品《十二生肖》中的“跨文化音乐语言”解析

-

音乐分析 | 江西南丰采茶戏传统音乐创新路径研究

音乐分析 | 江西南丰采茶戏传统音乐创新路径研究

-

音乐分析 | 二胡与钢琴的邂逅

音乐分析 | 二胡与钢琴的邂逅

-

音乐分析 | 贝多芬艺术歌曲的风格特征与演唱把控

音乐分析 | 贝多芬艺术歌曲的风格特征与演唱把控

-

音乐分析 | 论《滇南山谣三首》的民族特色与演奏技巧

音乐分析 | 论《滇南山谣三首》的民族特色与演奏技巧

-

音教探索 | 新时期高校声乐教学改革探析

音教探索 | 新时期高校声乐教学改革探析

-

音教探索 | 以器喻声

音教探索 | 以器喻声

登录

登录