- 全部分类/

- 生活艺术/

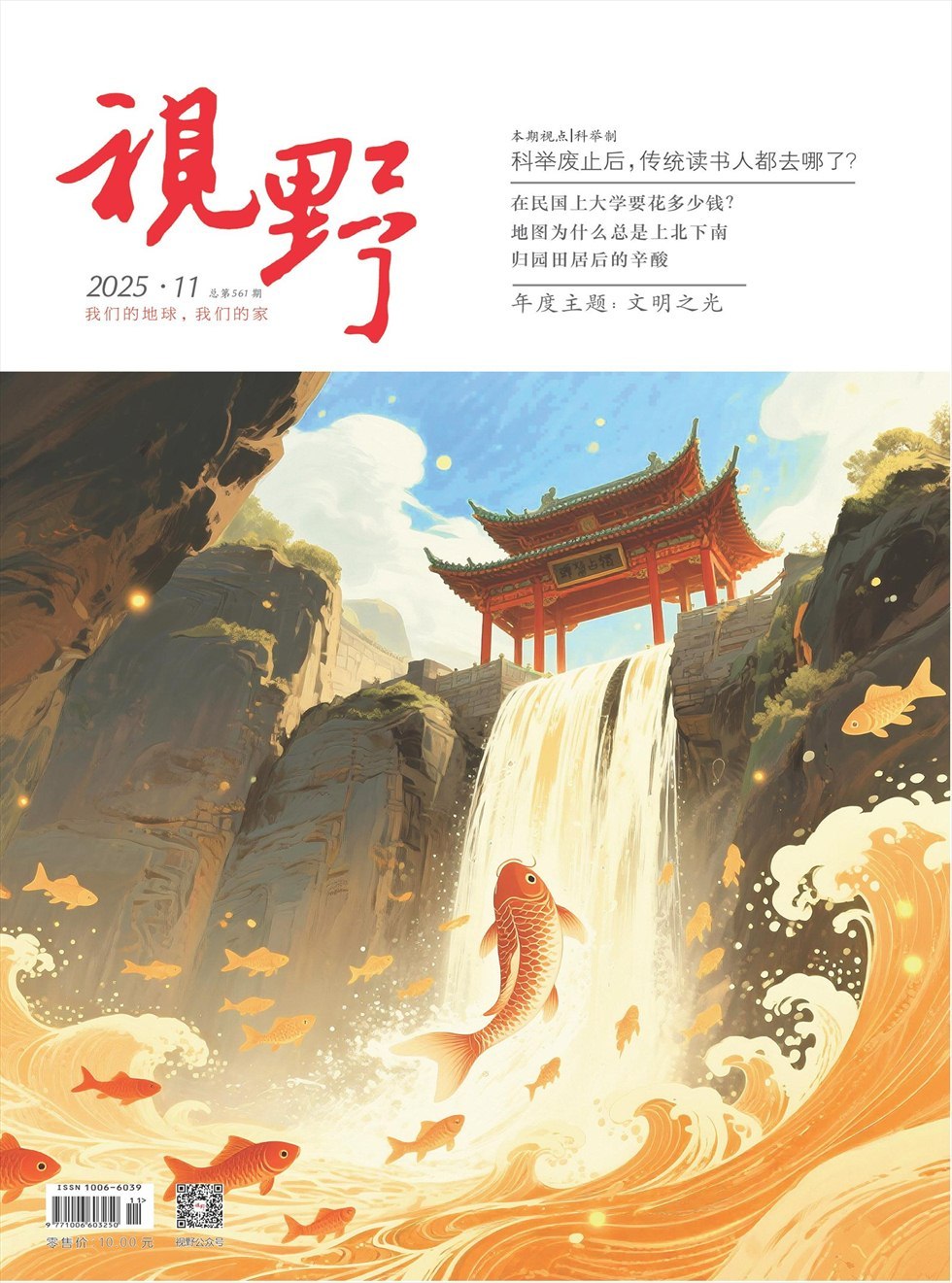

- 视野

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

导读 | 导读

导读 | 导读

-

视点 | 科举废止后,传统读书人都去哪了?

视点 | 科举废止后,传统读书人都去哪了?

-

视点 | 科举制度能选拔出真正的人才吗?

视点 | 科举制度能选拔出真正的人才吗?

-

视点 | 十三不靠的科举作文题

视点 | 十三不靠的科举作文题

-

视点 | 八股文前八股文

视点 | 八股文前八股文

-

视点 | 清代科举考试有多难?

视点 | 清代科举考试有多难?

-

视点 | 科举悲喜录

视点 | 科举悲喜录

-

大学之大 | 在民国上大学要花多少钱?

大学之大 | 在民国上大学要花多少钱?

-

大学之大 | 大学给了我一生中最充裕的自由时间

大学之大 | 大学给了我一生中最充裕的自由时间

-

大学之大 | 读AI的二本生毕业了,但没上桌

大学之大 | 读AI的二本生毕业了,但没上桌

-

美育 | 茫茫这个美丽的词

美育 | 茫茫这个美丽的词

-

美育 | 文字

美育 | 文字

-

美育 | 用一碗鱼丸汤来换

美育 | 用一碗鱼丸汤来换

-

美育 | 商青铜立人像

美育 | 商青铜立人像

-

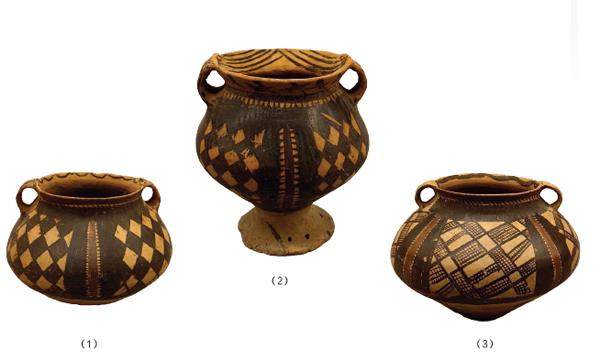

美育 | 马家窑文化半山类型“菱格纹”

美育 | 马家窑文化半山类型“菱格纹”

-

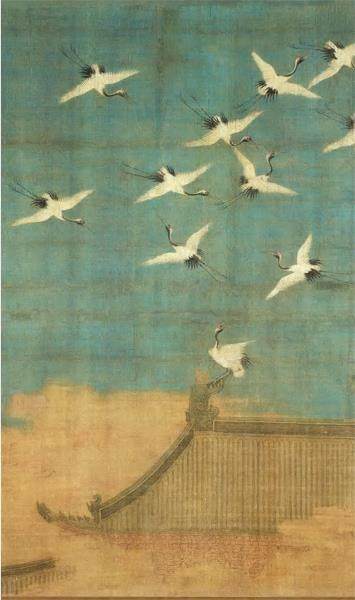

美育 | 北宋·瑞鹤图

美育 | 北宋·瑞鹤图

-

美育 | 背影

美育 | 背影

-

美育 | “从零到一”才是最难的一步

美育 | “从零到一”才是最难的一步

-

美育 | 为自己建一个“场”

美育 | 为自己建一个“场”

-

美育 | 停止内耗的方法

美育 | 停止内耗的方法

-

美育 | 我们不是跳羚

美育 | 我们不是跳羚

-

美育 | 良知是什么颜色

美育 | 良知是什么颜色

-

美育 | 美丽的水

美育 | 美丽的水

-

美育 | 效率陷阱

美育 | 效率陷阱

-

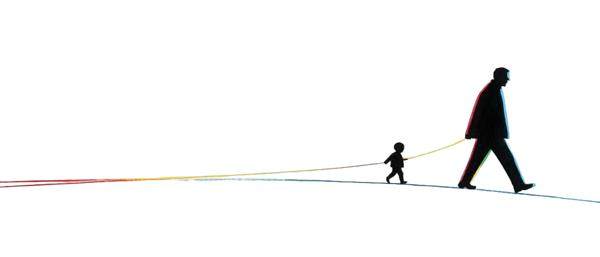

生涯 | 陪读的日子

生涯 | 陪读的日子

-

生涯 | 厚朴

生涯 | 厚朴

-

生涯 | 归园田居后的辛酸

生涯 | 归园田居后的辛酸

-

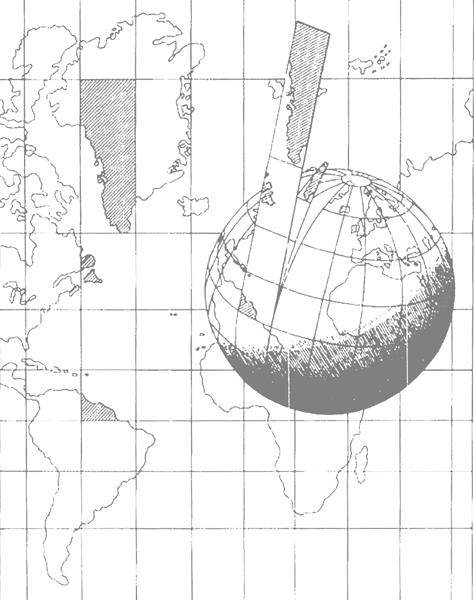

通识 | 地图为什么总是上北下南

通识 | 地图为什么总是上北下南

-

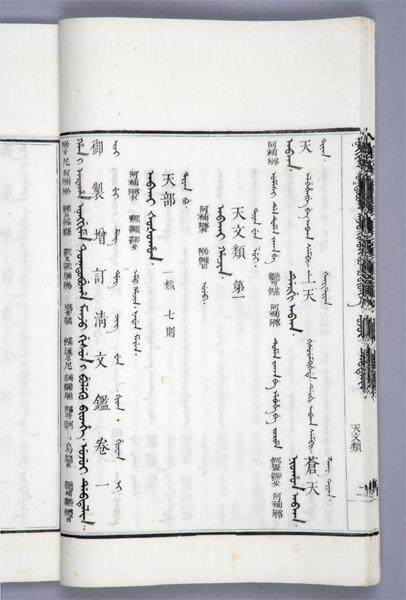

通识 | 清朝满族亲贵如何习得汉语

通识 | 清朝满族亲贵如何习得汉语

-

通识 | 天气塑造着你我

通识 | 天气塑造着你我

-

教与学 | 老师记

教与学 | 老师记

-

教与学 | 当海子想象“面朝大海,春暖花开”的时候

教与学 | 当海子想象“面朝大海,春暖花开”的时候

-

教与学 | 《水浒传》该不该给孩子看?

教与学 | 《水浒传》该不该给孩子看?

登录

登录