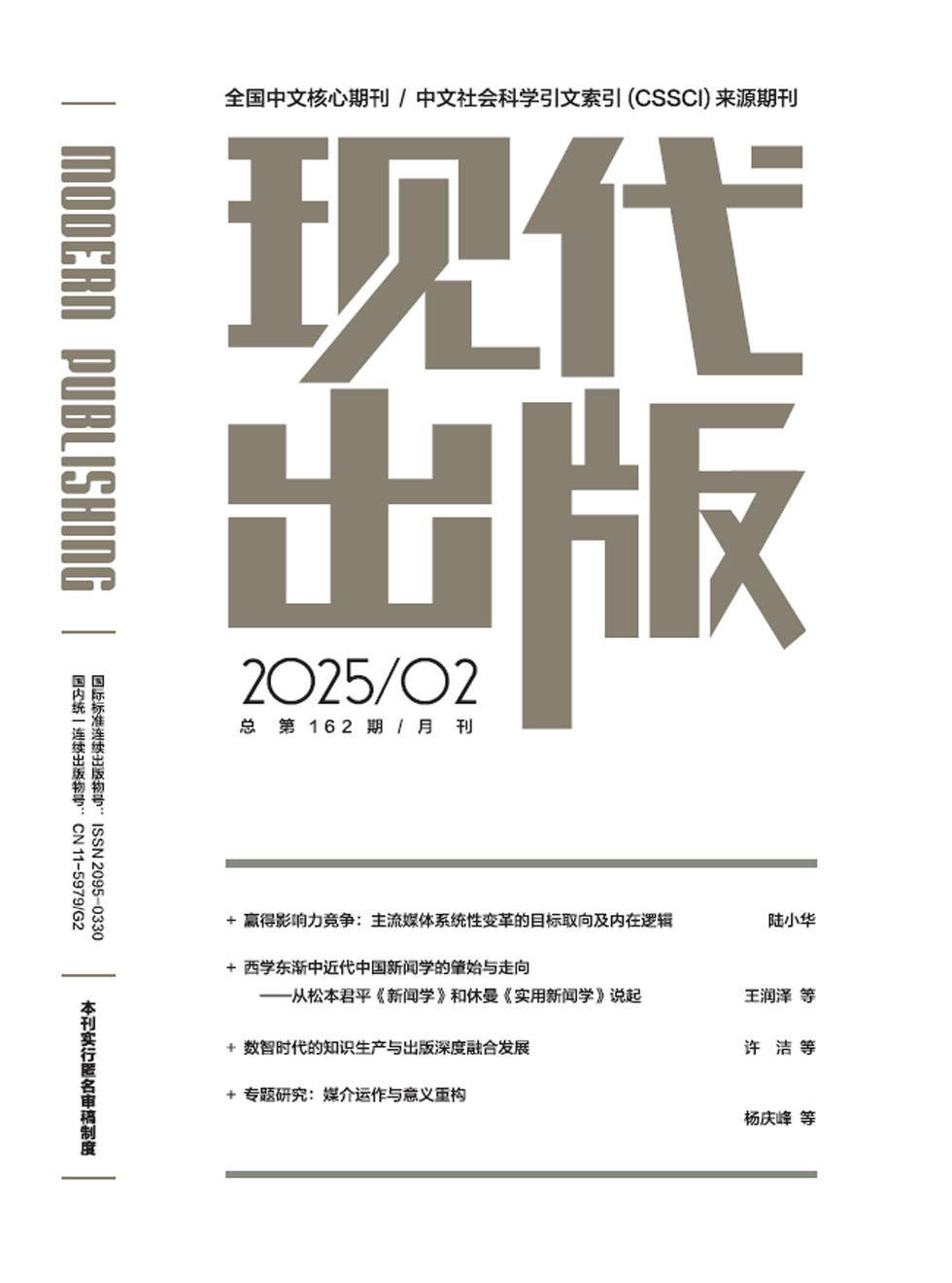

目录

快速导航-

本刊特稿 | 赢得影响力竞争:主流媒体系统性变革的目标取向及内在逻辑

本刊特稿 | 赢得影响力竞争:主流媒体系统性变革的目标取向及内在逻辑

-

本刊特稿 | 西学东渐中近代中国新闻学的肇始与走向

本刊特稿 | 西学东渐中近代中国新闻学的肇始与走向

-

理论前沿 | 数智时代的知识生产与出版深度融合发展

理论前沿 | 数智时代的知识生产与出版深度融合发展

-

理论前沿 | 奖励函数·代码抚触·算法主义:人工智能媒介与知识生产

理论前沿 | 奖励函数·代码抚触·算法主义:人工智能媒介与知识生产

-

理论前沿 | 超越文本:影像何以成为战略

理论前沿 | 超越文本:影像何以成为战略

-

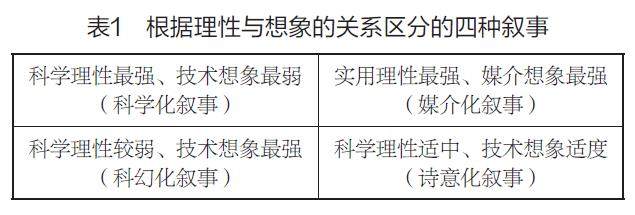

专题研究:媒介运作与意义重构 | 人工智能叙事形式及意义

专题研究:媒介运作与意义重构 | 人工智能叙事形式及意义

-

专题研究:媒介运作与意义重构 | 审视“数据之镜”的本体论意涵

专题研究:媒介运作与意义重构 | 审视“数据之镜”的本体论意涵

-

专题研究:媒介运作与意义重构 | 媒介运作:“数据之镜”与空间纹理化

专题研究:媒介运作与意义重构 | 媒介运作:“数据之镜”与空间纹理化

-

学术观察 | 开眼“看”世界:《漫游随录图记》中的现代图式与跨文化观看

学术观察 | 开眼“看”世界:《漫游随录图记》中的现代图式与跨文化观看

登录

登录