目录

快速导航-

卷首语 | 置顶自己

卷首语 | 置顶自己

-

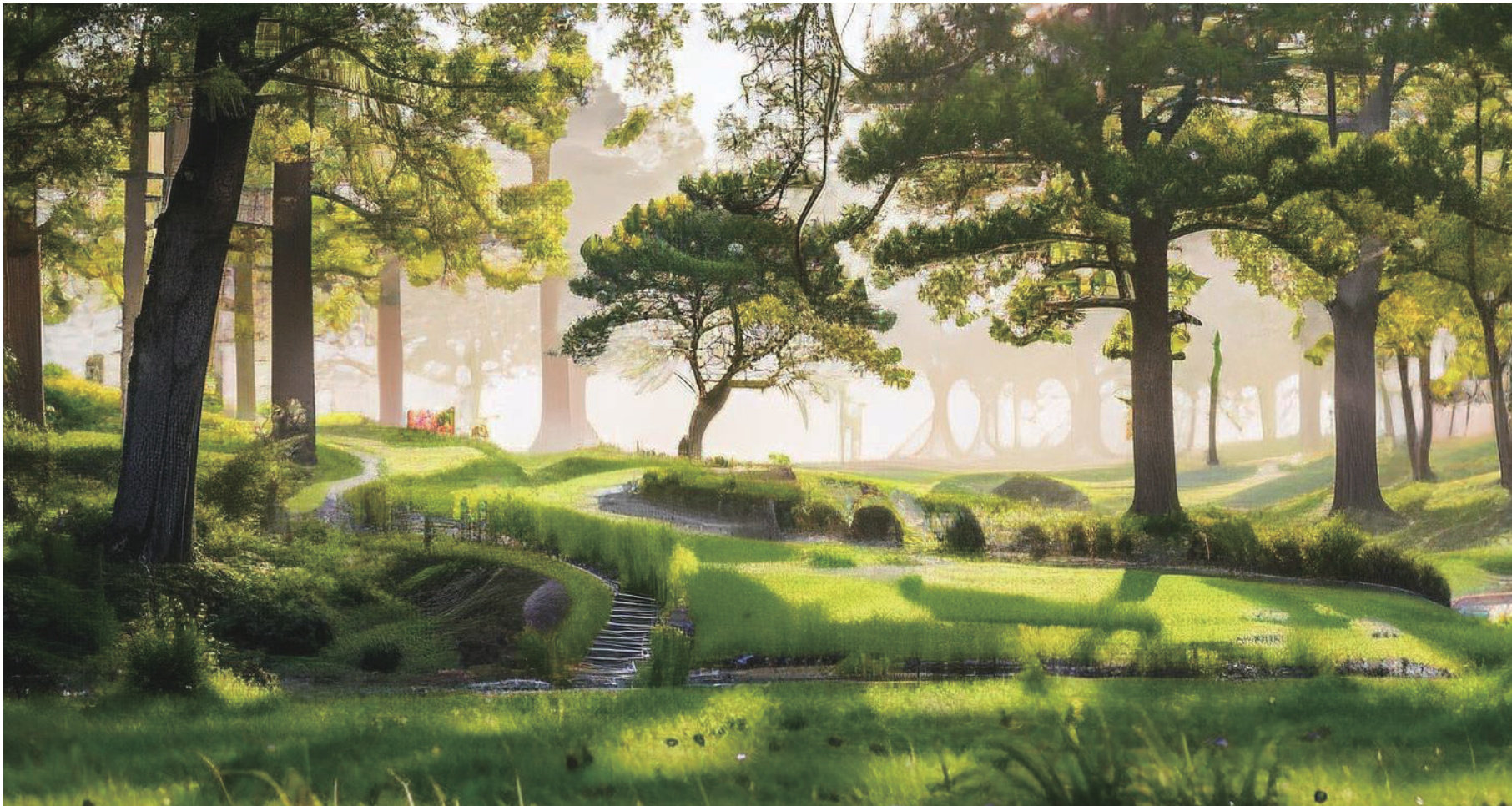

醉墨艺海 | 春的林野

醉墨艺海 | 春的林野

-

醉墨艺海 | 贫寒日子里让人向往的聚会

醉墨艺海 | 贫寒日子里让人向往的聚会

-

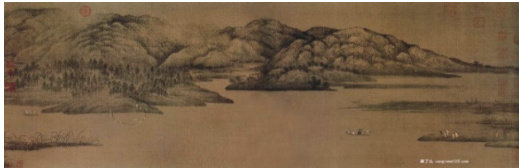

绚丽画彩 | 中国山水画的复叠手法与精神世界的建构

绚丽画彩 | 中国山水画的复叠手法与精神世界的建构

-

绚丽画彩 | 简易谐奇趣,自由与境生

绚丽画彩 | 简易谐奇趣,自由与境生

-

美术与设计 | 卡拉瓦乔作品中的人物性格写照

美术与设计 | 卡拉瓦乔作品中的人物性格写照

-

美术与设计 | 建筑题材在意象油画中的美学转译与创作实践

美术与设计 | 建筑题材在意象油画中的美学转译与创作实践

-

美术与设计 | 传统文化符号在当代视觉传达设计中的转译路径

美术与设计 | 传统文化符号在当代视觉传达设计中的转译路径

-

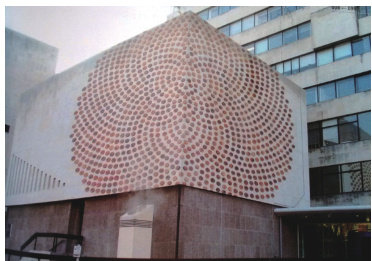

美术与设计 | 关于公共艺术“韵律美”的思考

美术与设计 | 关于公共艺术“韵律美”的思考

-

美术与设计 | 互动叙事下的非物质文化遗产广告应用

美术与设计 | 互动叙事下的非物质文化遗产广告应用

-

美术与设计 | 数字化时代下油画创作的新媒介探索与观念转变

美术与设计 | 数字化时代下油画创作的新媒介探索与观念转变

-

美术与设计 | 新媒体时代视觉传达艺术设计与传统文化的融合

美术与设计 | 新媒体时代视觉传达艺术设计与传统文化的融合

-

美术与设计 | 平面媒体视觉设计的价值意义及创新路径

美术与设计 | 平面媒体视觉设计的价值意义及创新路径

-

美术与设计 | 现代语境下中国画传统的创新实践与思考

美术与设计 | 现代语境下中国画传统的创新实践与思考

-

舞蹈与舞台 | 音乐诗剧《坤》的创作理念与艺术表达

舞蹈与舞台 | 音乐诗剧《坤》的创作理念与艺术表达

-

舞蹈与舞台 | 话剧表演中舞台语言艺术的运用

舞蹈与舞台 | 话剧表演中舞台语言艺术的运用

-

舞蹈与舞台 | 戏剧表演中演员的情感体验与表现

舞蹈与舞台 | 戏剧表演中演员的情感体验与表现

-

舞蹈与舞台 | 空间装置在舞台空间构造和语言功能的体现

舞蹈与舞台 | 空间装置在舞台空间构造和语言功能的体现

-

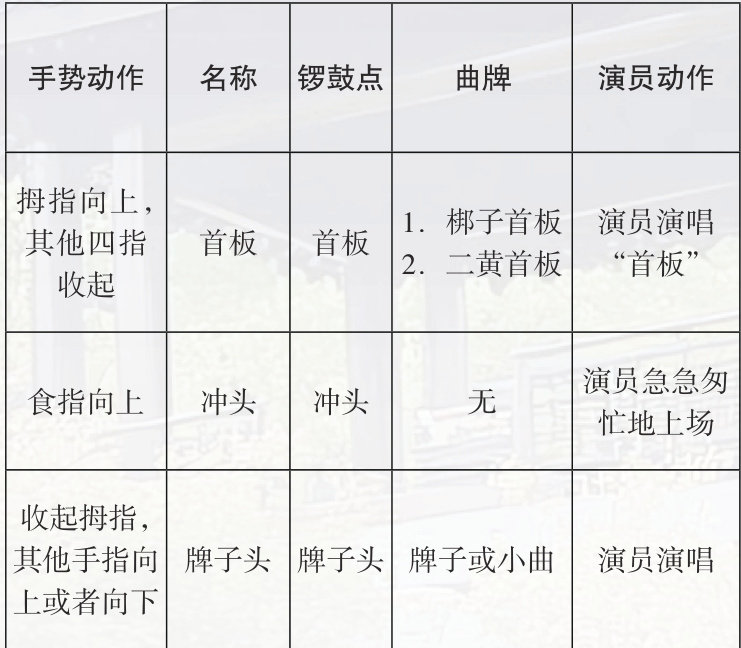

舞蹈与舞台 | 粤剧表演艺术的程式

舞蹈与舞台 | 粤剧表演艺术的程式

-

舞蹈与舞台 | 舞台机械装置与舞蹈艺术的动态协同设计

舞蹈与舞台 | 舞台机械装置与舞蹈艺术的动态协同设计

-

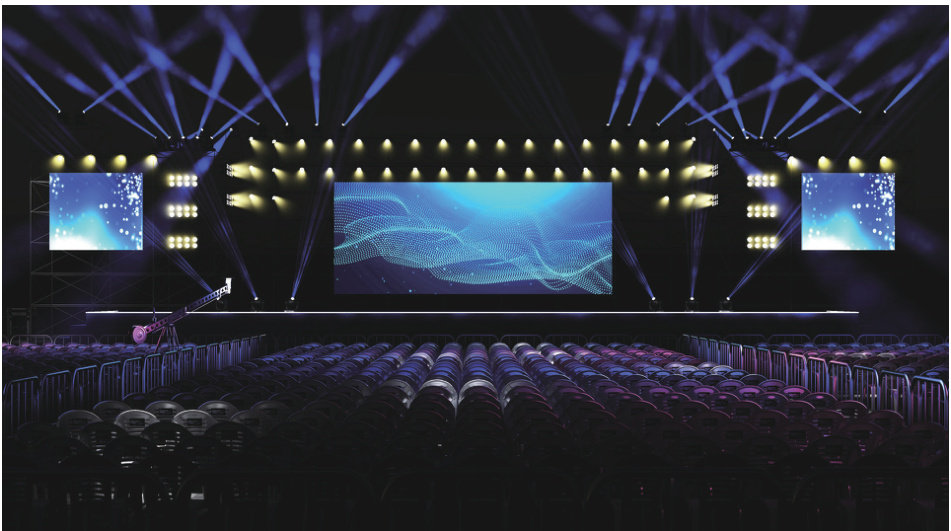

舞蹈与舞台 | 舞台灯光设计中的多元素结合技巧

舞蹈与舞台 | 舞台灯光设计中的多元素结合技巧

-

舞蹈与舞台 | 数字化建模技术助力舞台场景精准设计的实践

舞蹈与舞台 | 数字化建模技术助力舞台场景精准设计的实践

-

舞蹈与舞台 | 数字化时代院团舞剧传播民族民间舞蹈的策略

舞蹈与舞台 | 数字化时代院团舞剧传播民族民间舞蹈的策略

-

舞蹈与舞台 | 新媒体时代民族舞蹈文化的传承发展

舞蹈与舞台 | 新媒体时代民族舞蹈文化的传承发展

-

舞蹈与舞台 | AI技术融入民族舞蹈中的现状及发展趋势

舞蹈与舞台 | AI技术融入民族舞蹈中的现状及发展趋势

-

音乐律动 | 新民歌大会画面与音乐的相辅相成

音乐律动 | 新民歌大会画面与音乐的相辅相成

-

音乐律动 | 现代钢琴演奏艺术的技巧多样性与跨文化融合

音乐律动 | 现代钢琴演奏艺术的技巧多样性与跨文化融合

-

音乐律动 | 唢呐演奏技法箫音

音乐律动 | 唢呐演奏技法箫音

-

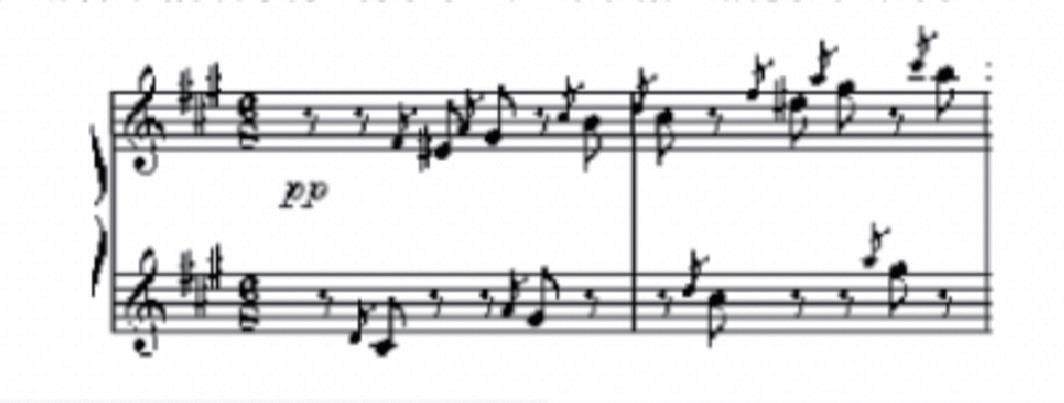

音乐律动 | 李斯特音乐会练习曲《侏儒之舞》的音乐特征及演奏诠释

音乐律动 | 李斯特音乐会练习曲《侏儒之舞》的音乐特征及演奏诠释

-

音乐律动 | 中国交响作品中的圆号声部

音乐律动 | 中国交响作品中的圆号声部

-

音乐律动 | 不同筝派的音乐风格与演奏技巧

音乐律动 | 不同筝派的音乐风格与演奏技巧

-

音乐律动 | 钢琴演奏中的音色控制与艺术表现

音乐律动 | 钢琴演奏中的音色控制与艺术表现

-

音乐律动 | 新媒体技术对传统音乐演奏形式的影响

音乐律动 | 新媒体技术对传统音乐演奏形式的影响

-

音乐律动 | 电子音乐创作的技术手段与艺术特征

音乐律动 | 电子音乐创作的技术手段与艺术特征

-

音乐律动 | 数字化时代下广东音乐的传承、传播与创新策略

音乐律动 | 数字化时代下广东音乐的传承、传播与创新策略

-

音乐律动 | 新疆民族乐器的多元文化内涵与发展

音乐律动 | 新疆民族乐器的多元文化内涵与发展

-

影视与数字化 | 国产动画中“哪吒”角色造型演变及文化意蕴

影视与数字化 | 国产动画中“哪吒”角色造型演变及文化意蕴

-

影视与数字化 | 自媒体时代舞蹈短视频传播问题思考

影视与数字化 | 自媒体时代舞蹈短视频传播问题思考

-

影视与数字化 | 基于地域文化的游戏角色设计中的色彩运用

影视与数字化 | 基于地域文化的游戏角色设计中的色彩运用

-

中国文化 | 内蒙古土默特服饰工艺的数字化传承

中国文化 | 内蒙古土默特服饰工艺的数字化传承

-

中国文化 | 湘剧发展的创新路径

中国文化 | 湘剧发展的创新路径

-

中国文化 | 四川民间木雕艺术整理与传承路径

中国文化 | 四川民间木雕艺术整理与传承路径

-

中国文化 | 从传统到创新,贺村花灯的艺术蜕变之路

中国文化 | 从传统到创新,贺村花灯的艺术蜕变之路

-

中国文化 | 杨凝式书风在数字化时代面临的挑战

中国文化 | 杨凝式书风在数字化时代面临的挑战

-

中国文化 | 民族乐器博物馆的文化功能与地方音乐保护

中国文化 | 民族乐器博物馆的文化功能与地方音乐保护

-

中国文化 | 中华民族共同体视域下云南汉画像的符号所指

中国文化 | 中华民族共同体视域下云南汉画像的符号所指

-

中国文化 | 数字媒体技术对文化软实力的增强作用

中国文化 | 数字媒体技术对文化软实力的增强作用

-

中国文化 | 两创视野下河北非遗舞蹈与群众文化互动共生模式建构路径

中国文化 | 两创视野下河北非遗舞蹈与群众文化互动共生模式建构路径

-

中国文化 | 民国时期剧院声乐史料略论

中国文化 | 民国时期剧院声乐史料略论

-

艺教论坛 | 美术教育对提升大学生综合素养的影响

艺教论坛 | 美术教育对提升大学生综合素养的影响

-

艺教论坛 | 校园传承视域下少数民族舞蹈教学的创新实施路径

艺教论坛 | 校园传承视域下少数民族舞蹈教学的创新实施路径

-

艺教论坛 | 新课标导向下中学音乐教学中民族音乐传承发展模式

艺教论坛 | 新课标导向下中学音乐教学中民族音乐传承发展模式

-

艺教论坛 | 高等院校学前教育专业中对音乐教学的追本溯源

艺教论坛 | 高等院校学前教育专业中对音乐教学的追本溯源

-

艺教论坛 | 基于项目化学习的美育教学创新策略

艺教论坛 | 基于项目化学习的美育教学创新策略

-

艺教论坛 | 高校铜管乐器专业学生音乐表演焦虑的诱因

艺教论坛 | 高校铜管乐器专业学生音乐表演焦虑的诱因

-

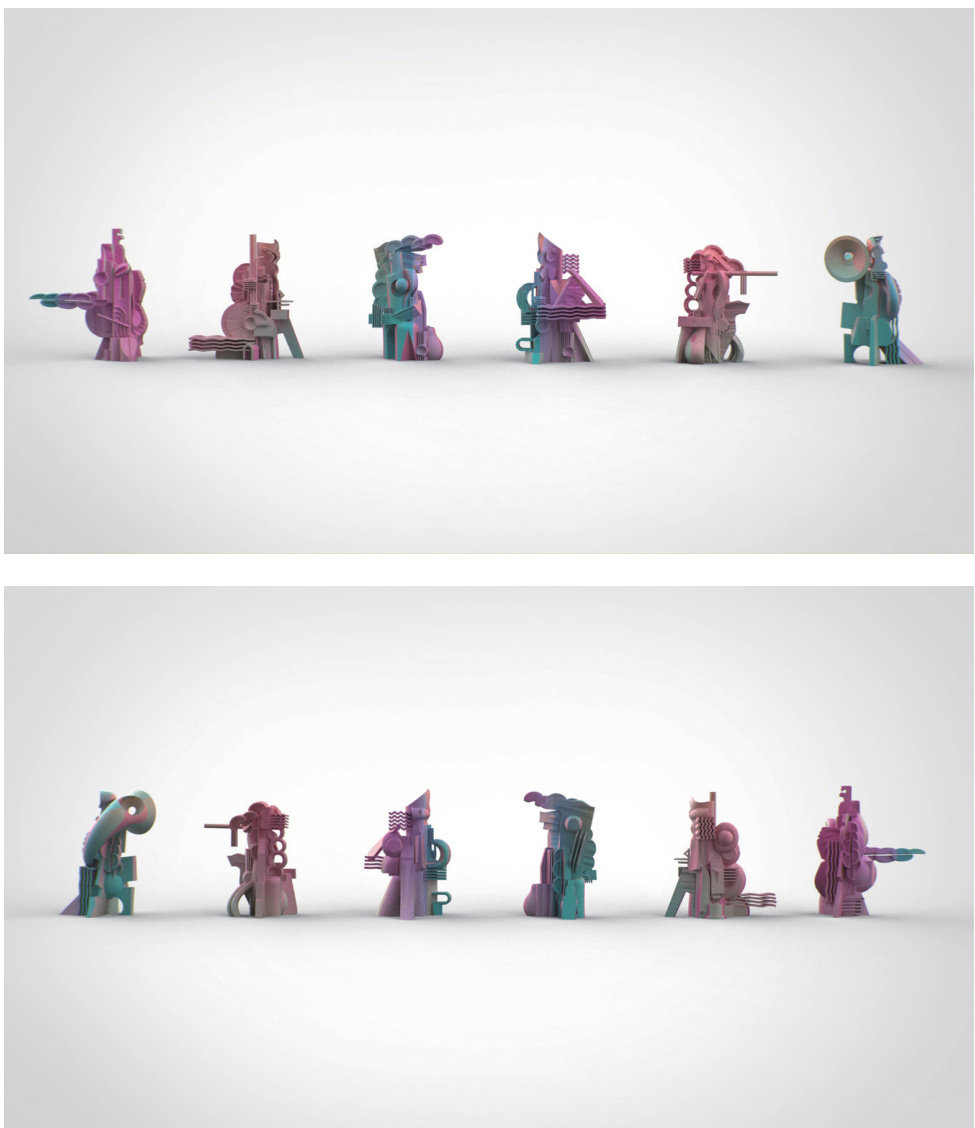

佳作赏析 | 《城市旋律系列》雕塑

佳作赏析 | 《城市旋律系列》雕塑

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年28期 -

艺术大观

2025年27期 -

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录