- 全部分类/

- 时政军事/

- 华人时刊

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首语 | 文化寻梦

卷首语 | 文化寻梦

-

关注 | 一街一味 走读文脉

关注 | 一街一味 走读文脉

-

关注 | 新旧共生 古迹“活”出新精彩

关注 | 新旧共生 古迹“活”出新精彩

-

关注 | “颗粒归仓 守护城墙”:文化遗产保护有深度有温度的诠释

关注 | “颗粒归仓 守护城墙”:文化遗产保护有深度有温度的诠释

-

关注 | 一座水泥厂,留存百年民族记忆

关注 | 一座水泥厂,留存百年民族记忆

-

关注 | City walk颐和路 追寻旧时光里的美

关注 | City walk颐和路 追寻旧时光里的美

-

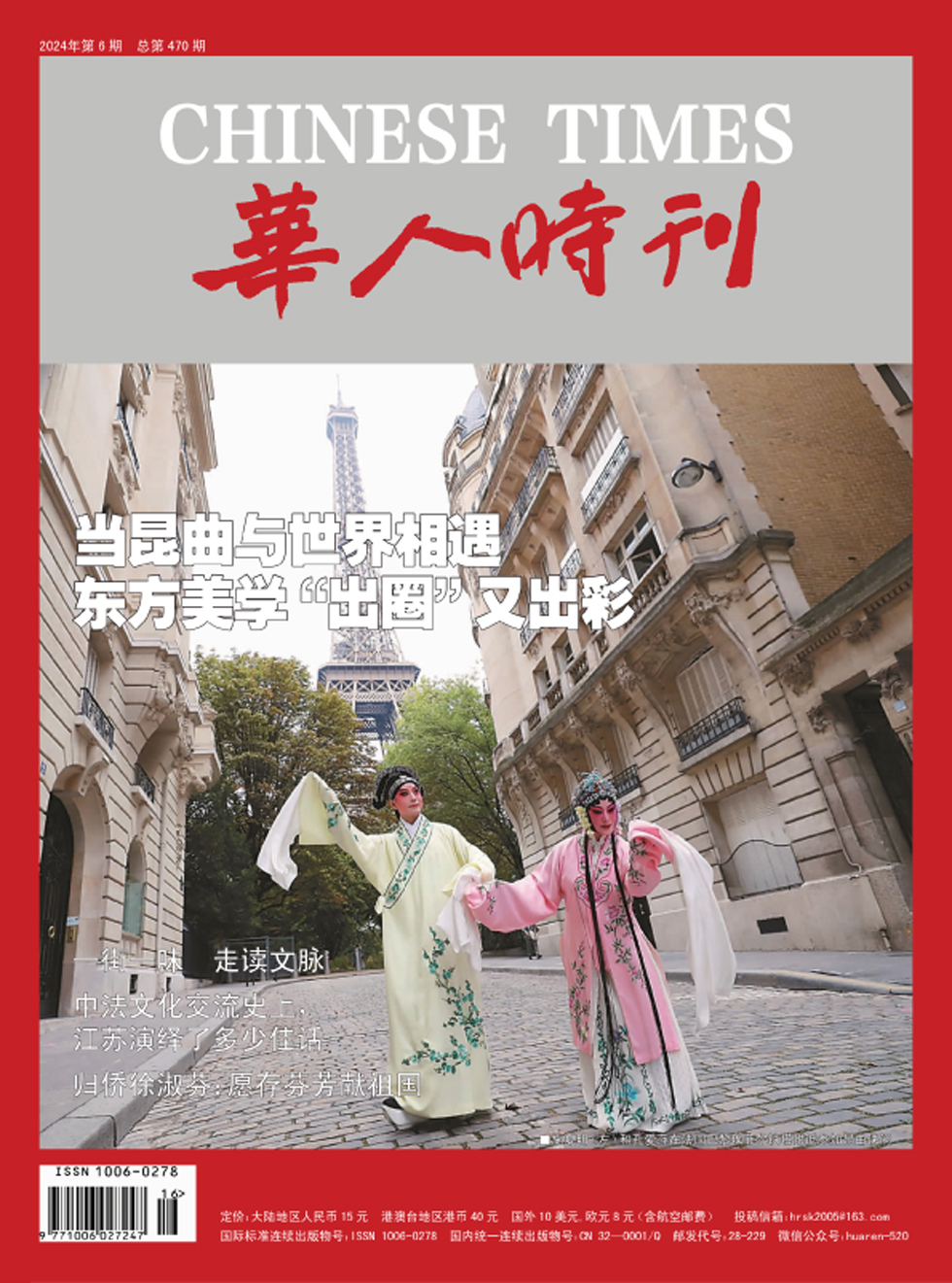

人物 | 施夏明: 当昆曲与世界相遇东方美学“出圈”又出彩

人物 | 施夏明: 当昆曲与世界相遇东方美学“出圈”又出彩

-

人物 | 郑金良: 做“长江精灵”的守护者

人物 | 郑金良: 做“长江精灵”的守护者

-

人物 | 归侨徐淑芬: 愿存芬芳献祖国

人物 | 归侨徐淑芬: 愿存芬芳献祖国

-

人物 | 陈玉君: 新能源材料的排头兵

人物 | 陈玉君: 新能源材料的排头兵

-

人物 | 王薇:让青春绽放在希望的田野上

人物 | 王薇:让青春绽放在希望的田野上

-

华夏 | 邛窑国家考古遗址公园重现蜀地名窑盛景

华夏 | 邛窑国家考古遗址公园重现蜀地名窑盛景

-

华夏 | 镇江西津渡: 诗情流淌,烟火氤氲

华夏 | 镇江西津渡: 诗情流淌,烟火氤氲

-

华夏 | 2500年“老手艺”有了“00后”学徒

华夏 | 2500年“老手艺”有了“00后”学徒

-

华夏 | 营养专家教你打开健康饮食的正确方式

华夏 | 营养专家教你打开健康饮食的正确方式

-

华夏 | 亭湖鱼汤面

华夏 | 亭湖鱼汤面

-

海外 | 青春恰似火,追梦正当时

海外 | 青春恰似火,追梦正当时

-

海外 | 加拿大的“特色薯条”

海外 | 加拿大的“特色薯条”

-

海外 | 西班牙“老中餐人”探路“新中餐”

海外 | 西班牙“老中餐人”探路“新中餐”

-

海外 | 地中海邮轮之旅

海外 | 地中海邮轮之旅

-

海外 | 茶香飘万里 共续中华情

海外 | 茶香飘万里 共续中华情

-

社会 | 江苏省台联举行苏台“益”+“青” 携手公益行活动

社会 | 江苏省台联举行苏台“益”+“青” 携手公益行活动

-

社会 | “故纸堆”中的精神家园:香港老书局传承中华文脉

社会 | “故纸堆”中的精神家园:香港老书局传承中华文脉

-

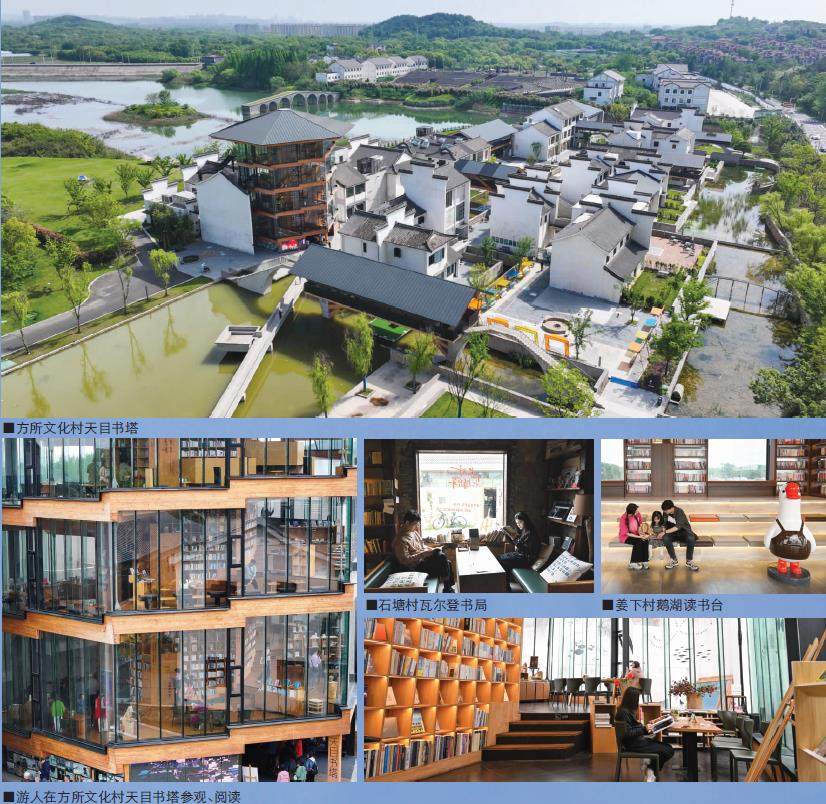

社会 | 书香浸润心田

社会 | 书香浸润心田

-

经济 | “AI+”,医药产业迎来“新风口”?

经济 | “AI+”,医药产业迎来“新风口”?

-

经济 | “碳”索绿色未来,江苏又创“全国之首”

经济 | “碳”索绿色未来,江苏又创“全国之首”

-

文化 | 书中有“我”

文化 | 书中有“我”

-

文化 | 李啸书法解读

文化 | 李啸书法解读

-

文化 | 中法文化交流史上,江苏演绎了多少佳话

文化 | 中法文化交流史上,江苏演绎了多少佳话

-

文化 | 一张纸,承载千年文化记忆

文化 | 一张纸,承载千年文化记忆

-

文化 | 蚕豆香了春风老

文化 | 蚕豆香了春风老

-

文化 | 菊坛新蕊京韵润雅 文化交流美美与共

文化 | 菊坛新蕊京韵润雅 文化交流美美与共

-

文化 | 带读者“穿越”一座城市的三千年历史

文化 | 带读者“穿越”一座城市的三千年历史

-

文化 | 六朝风流,以器论道

文化 | 六朝风流,以器论道

-

服务 | 第四届淮河华商大会开幕

服务 | 第四届淮河华商大会开幕

-

服务 | 龙腾四海舟竞渡,劈波斩浪向未来

服务 | 龙腾四海舟竞渡,劈波斩浪向未来

-

服务 | 南京:打造侨文化品牌矩阵

服务 | 南京:打造侨文化品牌矩阵

登录

登录