目录

快速导航-

特别推荐 | 电诈园(长篇小说连载)

特别推荐 | 电诈园(长篇小说连载)

-

特别推荐 | 创作谈:县城万象

特别推荐 | 创作谈:县城万象

-

纪实作品 | 祖旭的故事

纪实作品 | 祖旭的故事

-

好看小说 | 在东山

好看小说 | 在东山

-

好看小说 | 墙里家外

好看小说 | 墙里家外

-

侦探与推理 | 请让文物先说

侦探与推理 | 请让文物先说

-

我与《啄木鸟》的故事 | 我与21世纪之初的公安文学

我与《啄木鸟》的故事 | 我与21世纪之初的公安文学

-

散文随笔 | 活成舅舅的样子

散文随笔 | 活成舅舅的样子

-

散文随笔 | 身在唐家河

散文随笔 | 身在唐家河

-

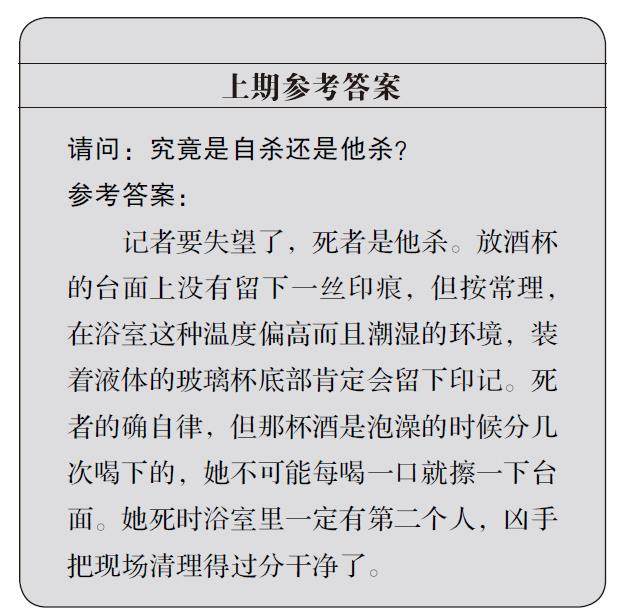

侦探俱乐部 | 试镜

侦探俱乐部 | 试镜

登录

登录