- 全部分类/

- 文学文摘/

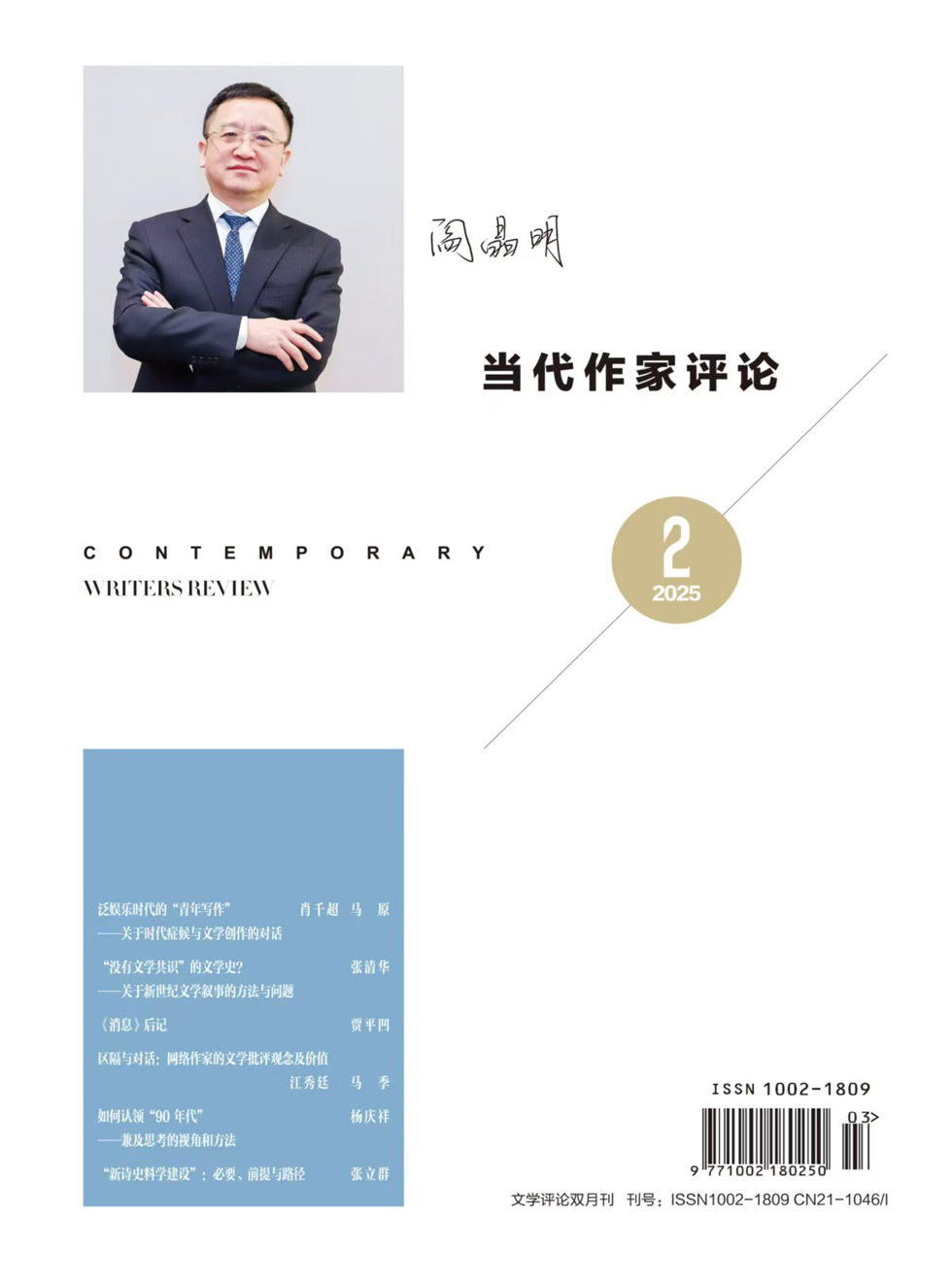

- 当代作家评论

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

对话 | 泛娱乐时代的“青年写作”

对话 | 泛娱乐时代的“青年写作”

-

文学史视野中的新世纪文学 | “没有文学共识”的文学史?

文学史视野中的新世纪文学 | “没有文学共识”的文学史?

-

文学史视野中的新世纪文学 | “史论型”与“星座图”

文学史视野中的新世纪文学 | “史论型”与“星座图”

-

文学史视野中的新世纪文学 | “70后写作”与新世纪文学的叙事主潮

文学史视野中的新世纪文学 | “70后写作”与新世纪文学的叙事主潮

-

文学史视野中的新世纪文学 | 新世纪文学“入史”问题与未完成的“中华现代性”

文学史视野中的新世纪文学 | 新世纪文学“入史”问题与未完成的“中华现代性”

-

中国当代小说理论建构专栏 | 中国当代小说的“爱”与“要”

中国当代小说理论建构专栏 | 中国当代小说的“爱”与“要”

-

中国当代小说理论建构专栏 | 《消息》后记

中国当代小说理论建构专栏 | 《消息》后记

-

中国当代小说理论建构专栏 | 意象与日常的诗学重建

中国当代小说理论建构专栏 | 意象与日常的诗学重建

-

中国当代小说理论建构专栏 | “奇正相生”

中国当代小说理论建构专栏 | “奇正相生”

-

当代文学观察 | 区隔与对话:网络作家的文学批评观念及价值

当代文学观察 | 区隔与对话:网络作家的文学批评观念及价值

-

当代文学观察 | 经典化、媒介融合与“另一种”网络文学道路

当代文学观察 | 经典化、媒介融合与“另一种”网络文学道路

-

当代文学观察 | “异托邦”的生存困境

当代文学观察 | “异托邦”的生存困境

-

中国当代文学再评价 | 工业题材、“后红色经典”与工农兵“写工农兵”

中国当代文学再评价 | 工业题材、“后红色经典”与工农兵“写工农兵”

-

中国当代文学再评价 | 革命内部的自我表达及其改造难题

中国当代文学再评价 | 革命内部的自我表达及其改造难题

-

中国当代文学再评价 | 周瘦鹃20世纪五六十年代的创作新论

中国当代文学再评价 | 周瘦鹃20世纪五六十年代的创作新论

-

对话90年代 | 如何认领90年代

对话90年代 | 如何认领90年代

-

对话90年代 | 历史甬道与藏私美学

对话90年代 | 历史甬道与藏私美学

-

对话90年代 | 入世、迁徙与落伍者的悲歌

对话90年代 | 入世、迁徙与落伍者的悲歌

-

对话90年代 | 郑小琼的“打工诗歌”与“进城”书写

对话90年代 | 郑小琼的“打工诗歌”与“进城”书写

-

作家作品评论 | 那份荡气回肠的坚韧和生气

作家作品评论 | 那份荡气回肠的坚韧和生气

-

作家作品评论 | 家园的重建与人性的复归

作家作品评论 | 家园的重建与人性的复归

-

作家作品评论 | 细微与宏阔互动中的文学抵达

作家作品评论 | 细微与宏阔互动中的文学抵达

-

作家作品评论 | 英雄叙事的复调 综合传统的创造

作家作品评论 | 英雄叙事的复调 综合传统的创造

-

作家作品评论 | 紧贴大地的心灵歌者

作家作品评论 | 紧贴大地的心灵歌者

-

作家作品评论 | “球状闪电”:论莫言小说的时空体

作家作品评论 | “球状闪电”:论莫言小说的时空体

-

当代诗歌论坛 | “新诗史料学建设”:必要、前提与路径

当代诗歌论坛 | “新诗史料学建设”:必要、前提与路径

-

当代诗歌论坛 | 文本反应堆的主体性“配方”

当代诗歌论坛 | 文本反应堆的主体性“配方”

-

当代诗歌论坛 | “与动物们相拥”:后人文的诗学尝试

当代诗歌论坛 | “与动物们相拥”:后人文的诗学尝试

-

国际文学视野 | 中国新时期女作家作品在北美地区译介研究的特征探析

国际文学视野 | 中国新时期女作家作品在北美地区译介研究的特征探析

登录

登录