目录

快速导航-

刊首荐读 | 波澜起伏的乐章

刊首荐读 | 波澜起伏的乐章

-

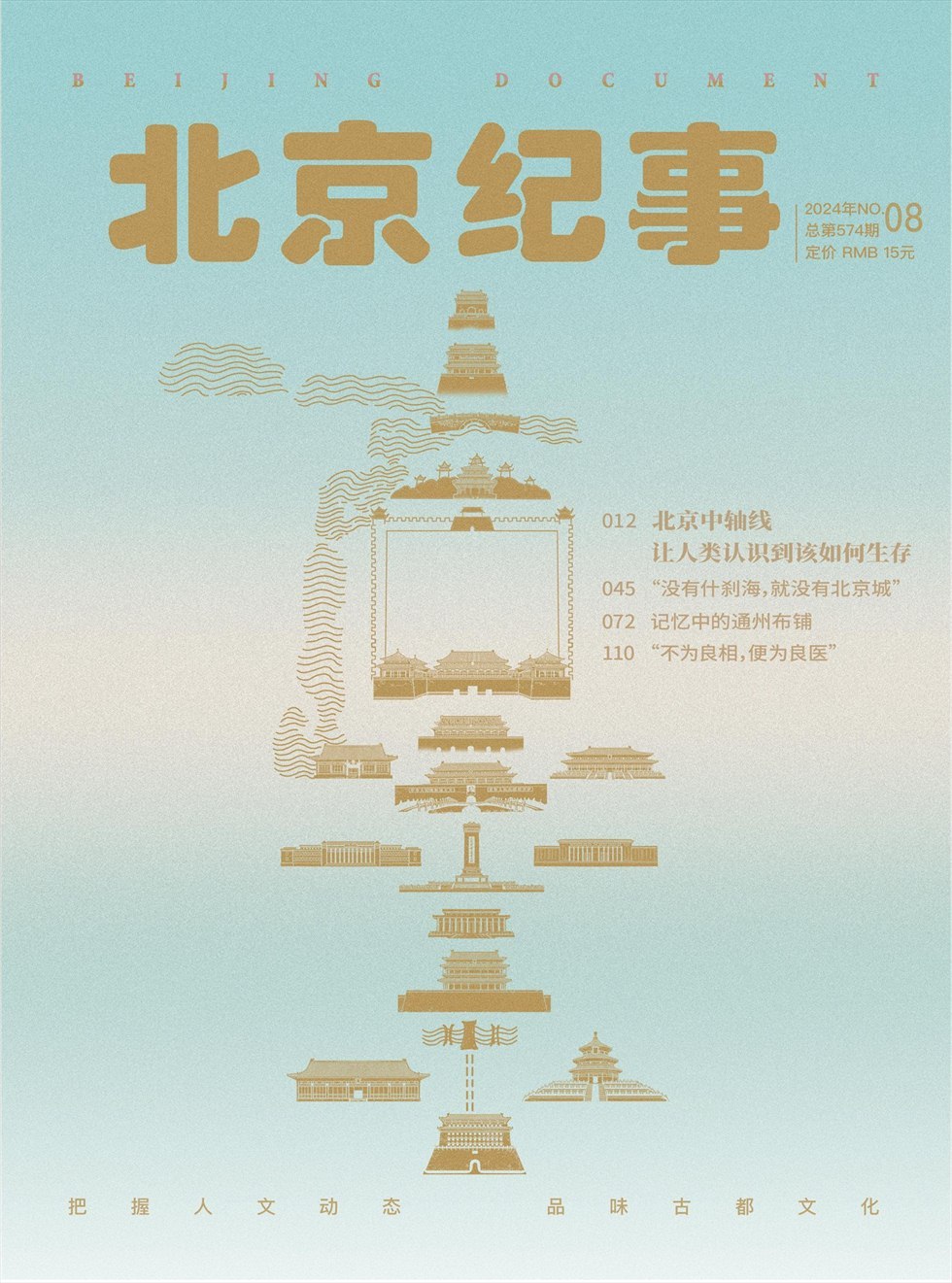

焦点 | 世界的文脉

焦点 | 世界的文脉

-

焦点 | 侯仁之先生对北京中轴线的论述

焦点 | 侯仁之先生对北京中轴线的论述

-

焦点 | 近代北京中轴 尽览百年沧桑

焦点 | 近代北京中轴 尽览百年沧桑

-

焦点 | 北京中轴线申遗的文化意义

焦点 | 北京中轴线申遗的文化意义

-

焦点 | 李建平:北京中轴线让我们认识到人类该如何生存

焦点 | 李建平:北京中轴线让我们认识到人类该如何生存

-

焦点 | 中轴之耀

焦点 | 中轴之耀

-

焦点 | 营国匠心:理想国都的盛大实践

焦点 | 营国匠心:理想国都的盛大实践

-

焦点 | 中轴线上的那些个“门”

焦点 | 中轴线上的那些个“门”

-

焦点 | 漫步中轴线上的胡同

焦点 | 漫步中轴线上的胡同

-

焦点 | 北京中轴线访梅宅

焦点 | 北京中轴线访梅宅

-

焦点 | 永定门的前世今生

焦点 | 永定门的前世今生

-

焦点 | 坛庙的神秘内涵

焦点 | 坛庙的神秘内涵

-

焦点 | 老天桥往事

焦点 | 老天桥往事

-

焦点 | 老天桥的四面钟

焦点 | 老天桥的四面钟

-

焦点 | 行迹——宫墙内的钟表馆

焦点 | 行迹——宫墙内的钟表馆

-

焦点 | “没有什刹海,就没有北京城”

焦点 | “没有什刹海,就没有北京城”

-

焦点 | 万宁桥:中轴线上的漕运文化

焦点 | 万宁桥:中轴线上的漕运文化

-

焦点 | 《镇水神兽》:舞蹈影像传递中轴线上的情深义重

焦点 | 《镇水神兽》:舞蹈影像传递中轴线上的情深义重

-

焦点 | 中轴之巅

焦点 | 中轴之巅

-

焦点 | 钟鼓楼:中轴线上的时光

焦点 | 钟鼓楼:中轴线上的时光

-

古都 | 故宫里的古代冰窖 、 冰箱与冰食

古都 | 故宫里的古代冰窖 、 冰箱与冰食

-

古都 | 我与孔祥泽先生相处的15年

古都 | 我与孔祥泽先生相处的15年

-

古都 | 记忆中的通州布铺

古都 | 记忆中的通州布铺

-

古都 | 一首儿歌,一段文化

古都 | 一首儿歌,一段文化

-

古都 | 与北二环相伴的乾隆御制诗碑

古都 | 与北二环相伴的乾隆御制诗碑

-

古都 | “七月十五”中元节:古人的购物节

古都 | “七月十五”中元节:古人的购物节

-

古都 | 古北口镇与郝家大院

古都 | 古北口镇与郝家大院

-

古都 | 动物园里寻人文

古都 | 动物园里寻人文

-

古都 | 海淀有个世界唯一的饲料博物馆

古都 | 海淀有个世界唯一的饲料博物馆

-

古都 | 白河涧与大文豪

古都 | 白河涧与大文豪

-

古都 | 通州饹馇饸

古都 | 通州饹馇饸

-

古都 | 一脉·五代:张氏景泰蓝制作

古都 | 一脉·五代:张氏景泰蓝制作

-

人文 | 从电影《追缉》看雕刻时光

人文 | 从电影《追缉》看雕刻时光

-

人文 | 文字简化、篆书以及生僻字

人文 | 文字简化、篆书以及生僻字

-

人文 | 铁捷克与《怒吼吧,中国!》

人文 | 铁捷克与《怒吼吧,中国!》

-

人文 | 唐才女与女冠诗

人文 | 唐才女与女冠诗

-

人文 | 目加田诚的北平之美

人文 | 目加田诚的北平之美

-

人文 | 倾笔“中都”像,一份赤诚愿

人文 | 倾笔“中都”像,一份赤诚愿

-

人文 | 历史不只记录胜利者的名字

人文 | 历史不只记录胜利者的名字

-

人文 | 纪事书单(2024年8月号)

人文 | 纪事书单(2024年8月号)

-

生活 | “不为良相,便为良医”

生活 | “不为良相,便为良医”

-

生活 | 蓝色海岸线

生活 | 蓝色海岸线

-

生活 | 古都掠影

生活 | 古都掠影

登录

登录