目录

快速导航-

特别关注 | 中共北京市委办公厅(市档案局)举办2025年度全市档案局局长、档案馆馆长工作会议

特别关注 | 中共北京市委办公厅(市档案局)举办2025年度全市档案局局长、档案馆馆长工作会议

-

学术热点 | 面向铸牢中华民族共同体意识的档案资源体系建设

学术热点 | 面向铸牢中华民族共同体意识的档案资源体系建设

-

学术热点 | 铸牢中华民族共同体意识视域下贵州苗族历史档案资源建设:价值、困境与路径

学术热点 | 铸牢中华民族共同体意识视域下贵州苗族历史档案资源建设:价值、困境与路径

-

理论探讨 | 生成式人工智能驱动的档案叙事重构:模式创新与伦理挑战

理论探讨 | 生成式人工智能驱动的档案叙事重构:模式创新与伦理挑战

-

理论探讨 | 档案馆利用制度研究:框架、问题与建议

理论探讨 | 档案馆利用制度研究:框架、问题与建议

-

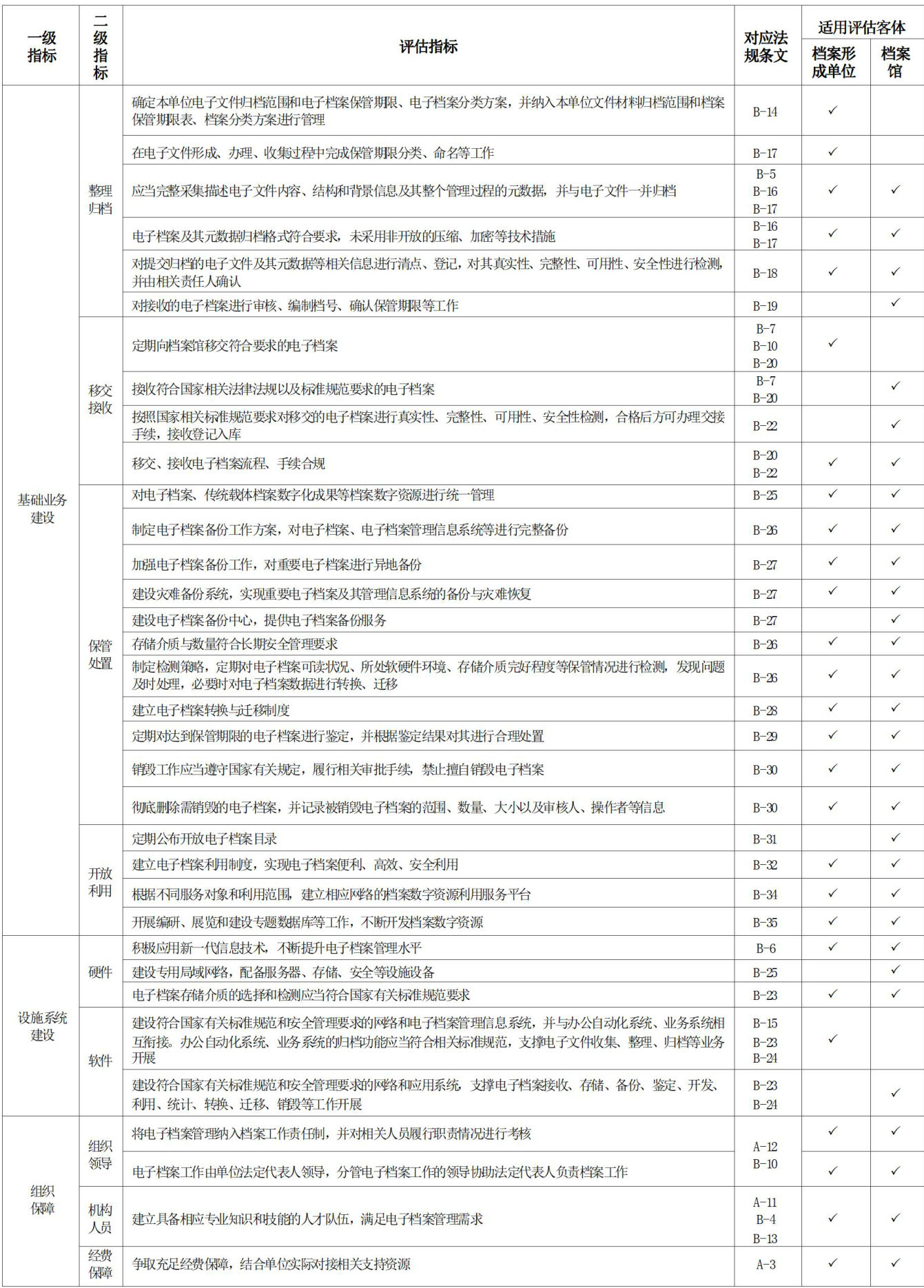

理论探讨 | 电子档案全过程管理能力评估体系探析

理论探讨 | 电子档案全过程管理能力评估体系探析

-

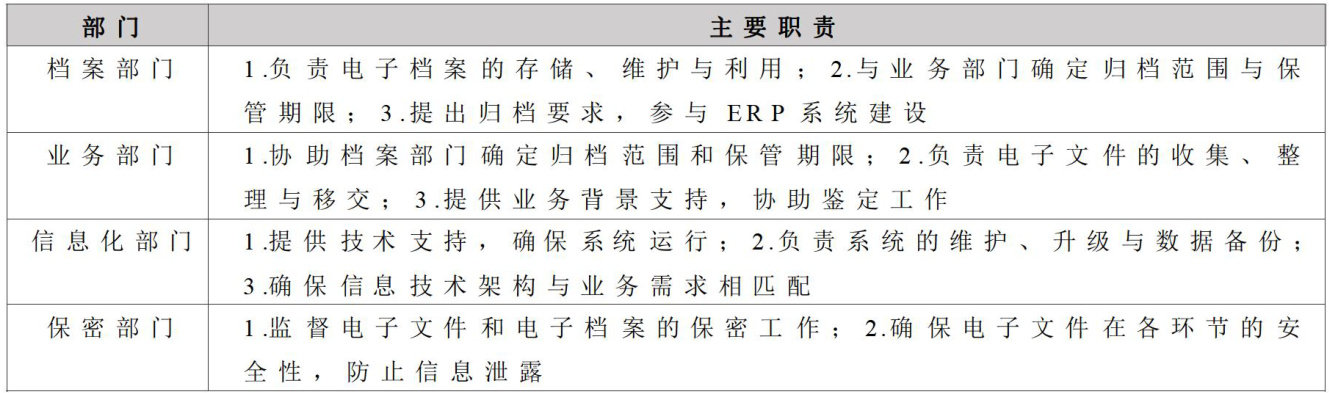

法规标准 | 《ERP系统电子文件归档和电子档案管理规范》内容解读与思考

法规标准 | 《ERP系统电子文件归档和电子档案管理规范》内容解读与思考

-

业务研究 | AI背景下档案伪造的新手段与新特征

业务研究 | AI背景下档案伪造的新手段与新特征

-

业务研究 | 国家重点档案编目项目质量管理实践探索

业务研究 | 国家重点档案编目项目质量管理实践探索

-

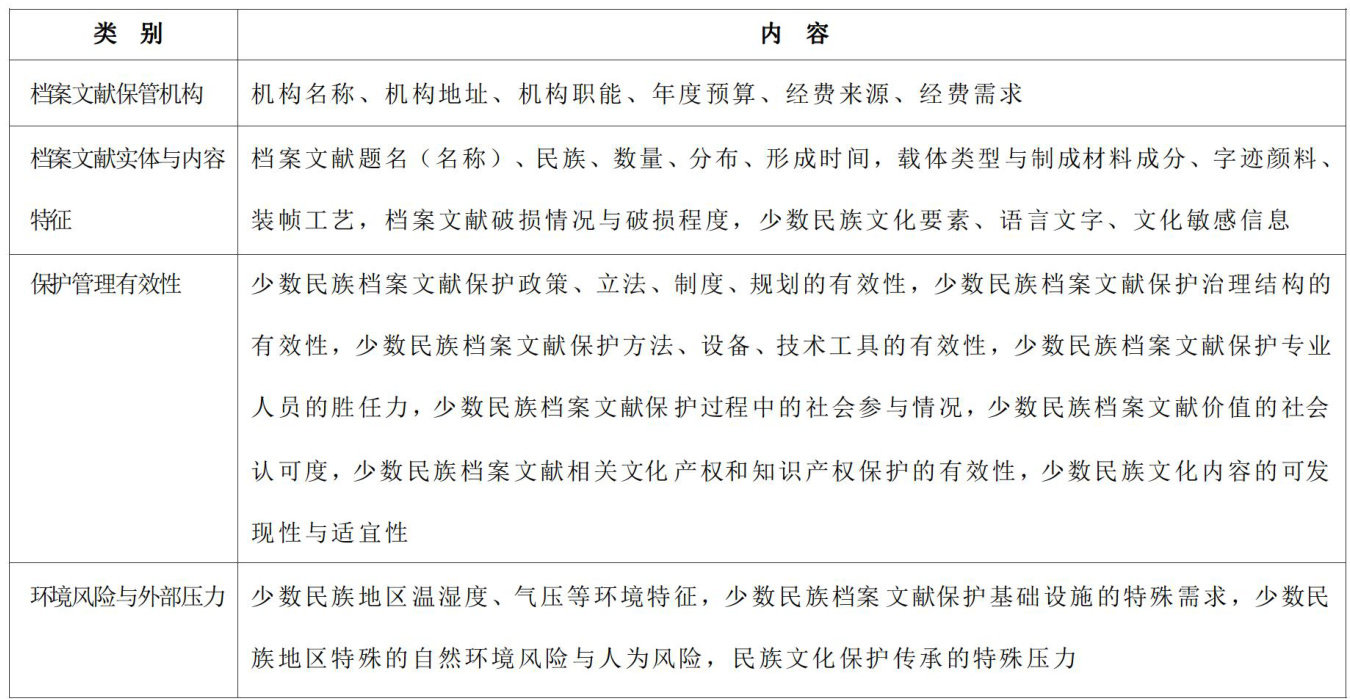

业务研究 | 少数民族档案文献特征信息采集方法研究

业务研究 | 少数民族档案文献特征信息采集方法研究

-

工作交流 | 构建专业档案接收进馆新模式的探索与思考

工作交流 | 构建专业档案接收进馆新模式的探索与思考

-

域外采风 | 交往理性视域下档案馆与公众沟通机制构建探析

域外采风 | 交往理性视域下档案馆与公众沟通机制构建探析

-

史料研究 | 论晚清电报公文的流转、管理与效力

史料研究 | 论晚清电报公文的流转、管理与效力

-

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年 | 俄罗斯新解密伯力审判档案中的日军细菌部队组织与活动

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年 | 俄罗斯新解密伯力审判档案中的日军细菌部队组织与活动

-

档案文化 | 中华戏楼活化石

档案文化 | 中华戏楼活化石

-

动态简报 | 大兴区档案馆数字档案馆建设项目顺利通过竣工验收

动态简报 | 大兴区档案馆数字档案馆建设项目顺利通过竣工验收

登录

登录