- 全部分类/

- 文学文摘/

- 飞天

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

中篇小说 | 安逸镇的莲花和她的花园

中篇小说 | 安逸镇的莲花和她的花园

-

中篇小说 | 月亮山

中篇小说 | 月亮山

-

短篇小说 | 半径之地

短篇小说 | 半径之地

-

短篇小说 | 暴力玫瑰

短篇小说 | 暴力玫瑰

-

短篇小说 | 假领

短篇小说 | 假领

-

短篇小说 | 草木堂

短篇小说 | 草木堂

-

新陇军 | 试问草木

新陇军 | 试问草木

-

新陇军 | 种苹果的诗人

新陇军 | 种苹果的诗人

-

散文随笔 | 另外的地理

散文随笔 | 另外的地理

-

散文随笔 | 乡居记

散文随笔 | 乡居记

-

散文随笔 | 手表

散文随笔 | 手表

-

散文随笔 | 与《对话》对话

散文随笔 | 与《对话》对话

-

诗歌 | 仿佛飞鸟的影子(组诗)

诗歌 | 仿佛飞鸟的影子(组诗)

-

诗歌 | 雕凿(组诗)

诗歌 | 雕凿(组诗)

-

诗歌 | 山居(组诗)

诗歌 | 山居(组诗)

-

诗歌 | 江源记(组诗)

诗歌 | 江源记(组诗)

-

诗歌 | 美的隐喻(组诗)

诗歌 | 美的隐喻(组诗)

-

诗歌 | 风的记忆(外二首)

诗歌 | 风的记忆(外二首)

-

诗歌 | 风吹(外二首)

诗歌 | 风吹(外二首)

-

诗歌 | 花谢花开(外二首)

诗歌 | 花谢花开(外二首)

-

诗歌 | 遇见梅花(外二首)

诗歌 | 遇见梅花(外二首)

-

诗歌 | 芦花白(外二首)

诗歌 | 芦花白(外二首)

-

诗歌 | 友人来访记(外二首)

诗歌 | 友人来访记(外二首)

-

诗歌 | 闻花人(外二首)

诗歌 | 闻花人(外二首)

-

诗歌 | 迷宫(外二首)

诗歌 | 迷宫(外二首)

-

诗歌 | 茉莉(外二首)

诗歌 | 茉莉(外二首)

-

诗歌 | 遇雨(外二首)

诗歌 | 遇雨(外二首)

-

诗歌 | 春信(外二首)

诗歌 | 春信(外二首)

-

诗歌 | 枫叶红了(外二首)

诗歌 | 枫叶红了(外二首)

-

诗歌 | 透明的世界(外一首)

诗歌 | 透明的世界(外一首)

-

诗歌 | 河滩上的石头(外一首)

诗歌 | 河滩上的石头(外一首)

-

诗歌 | 一首诗泪流满面(外一首)

诗歌 | 一首诗泪流满面(外一首)

-

诗歌 | 松木滩(外二首)

诗歌 | 松木滩(外二首)

-

魅力乡村 | 行路秋峪

魅力乡村 | 行路秋峪

-

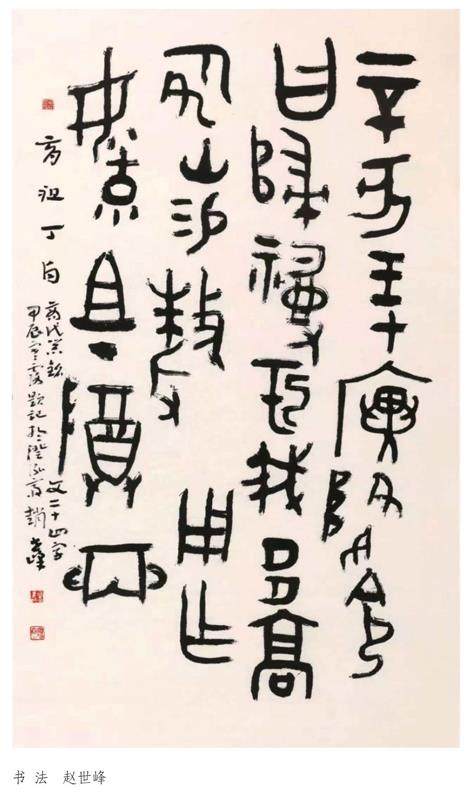

飞天艺廊 | 书法作品

飞天艺廊 | 书法作品

登录

登录