目录

快速导航-

卷首语 | 如矿出金 如铅出银

卷首语 | 如矿出金 如铅出银

-

开篇 | 目光的拓扑

开篇 | 目光的拓扑

-

叙事 | 浮云(短篇小说)

叙事 | 浮云(短篇小说)

-

叙事 | 南方郊游(短篇小说)

叙事 | 南方郊游(短篇小说)

-

叙事 | 积木(短篇小说)

叙事 | 积木(短篇小说)

-

叙事 | 南方有嘉木(短篇小说)

叙事 | 南方有嘉木(短篇小说)

-

人间笔记 | 贾平凹印象(外一篇)

人间笔记 | 贾平凹印象(外一篇)

-

人间笔记 | 观物访古灯月明(四章)

人间笔记 | 观物访古灯月明(四章)

-

七零后诗展 | 始于“智力”,终于“郊区”

七零后诗展 | 始于“智力”,终于“郊区”

-

七零后诗展 | 姜涛诗选

七零后诗展 | 姜涛诗选

-

风雅 | 青海册页(组诗)

风雅 | 青海册页(组诗)

-

风雅 | 牧白的诗

风雅 | 牧白的诗

-

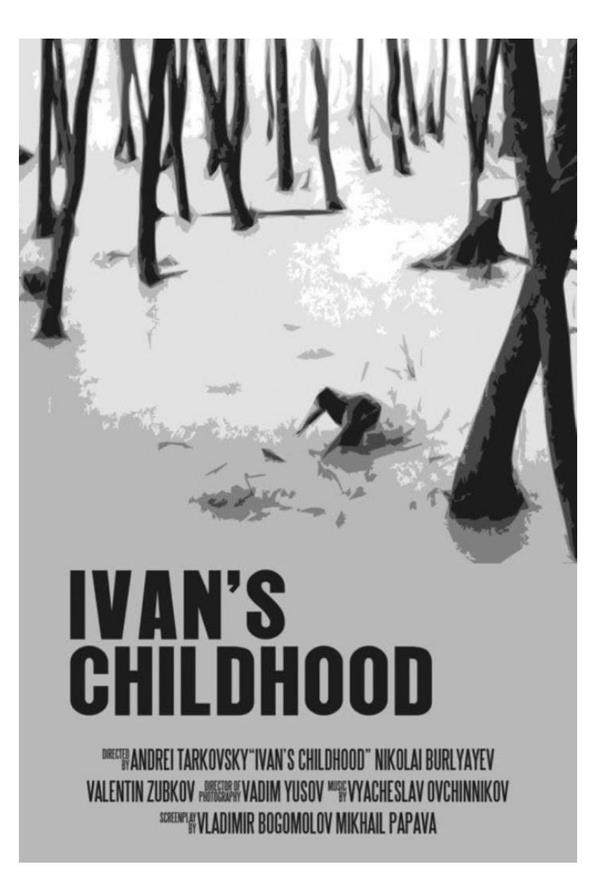

芬芳的光影 | 在时间的痕迹中

芬芳的光影 | 在时间的痕迹中

-

完成度 | 大墙两边人家(小说)

完成度 | 大墙两边人家(小说)

-

完成度 | 现实的镜像与岁月的荣光(评论)

完成度 | 现实的镜像与岁月的荣光(评论)

-

完成度 | 回望来时路 苍苍横翠微(访谈)

完成度 | 回望来时路 苍苍横翠微(访谈)

登录

登录