目录

快速导航-

卷首 | 让数字技术展现情绪价值

卷首 | 让数字技术展现情绪价值

-

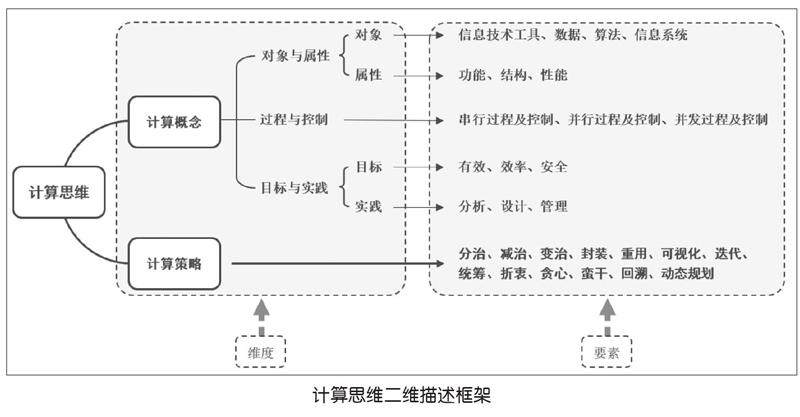

对话 | 归于算法,始于算理

对话 | 归于算法,始于算理

冯友梅 天津师范大学教育学部副教授,博士,硕士生导师。主要研究方向为信息科技课程与教学、思维可视化理论与实践。近年来围绕以上两个研究方向在《电化教育研究》《中国电化教育》《现代教育技术》等期刊上发表论文20余篇,主持全国教科规划教育部重点项目等省部级课题四项,主编及参编教材多部,多次被评为全国优秀培训教师。 魏宁 北京市东城区教育科学研究院研修员,《中国信息技术教育》杂志特约撰稿人/专栏作者

-

专栏 | 高级AI时代,教育更要面向“低级能力”的普通人

专栏 | 高级AI时代,教育更要面向“低级能力”的普通人

大概是1985年,我第一次接触了罗中立的《父亲》那幅画,回想40年来看这幅画的心情,用丰子恺欣赏艺术的三个层次来定义非常贴切。20岁的时候是有“感觉”;到了40岁的时候,开始有了“感情”;到了近几年,则有了“感悟”:“父亲”就是老了和更加平凡的自己,进入父亲的角色后,只剩下低级的能力,而“具备低级能力”的普通人过得如何,才是教育要解决的根本问题。 作为一个从教18年、教授人工智能相关课《网络智能

-

专栏 | 教学设计:春节里的非遗

专栏 | 教学设计:春节里的非遗

2024年12月4日,联合国教科文组织把“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”项目列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。于是,我就有了一个想法,2025年新春新学期开学第一课,一定要围绕“春节里的非遗”来设计,并重点聚焦“传统文化的传承”“数字设备的应用”以及“人工智能辅助学习”三个要素。因此,在春节假期我就围绕主题布置了一个口头的“前置作业”:用镜头(父母的手机)记录春节过年期间的各种热闹景象

-

专栏 | 教师如何立足:问答AI得到的三条建议

专栏 | 教师如何立足:问答AI得到的三条建议

最近读书,读到一种叫颤杨的巨树,是自然界的奇迹,相信也引发过许多人的认知惊奇。 别的树一般叫“一棵”树,体格庞大的叫“大树”,但颤杨的单位叫做“一片”,体格叫庞大还不够,有人称为“广阔”,所以,这“棵”树被称为“巨树”可谓当之无愧。某自然类文章介绍说“潘多(Pando拉丁语意为‘我蔓延’)由47000棵树茎组成,占地达42.6公顷”。请允许我继续引用:“鉴于这种植物的繁殖方式,这片颤杨林集合起来

-

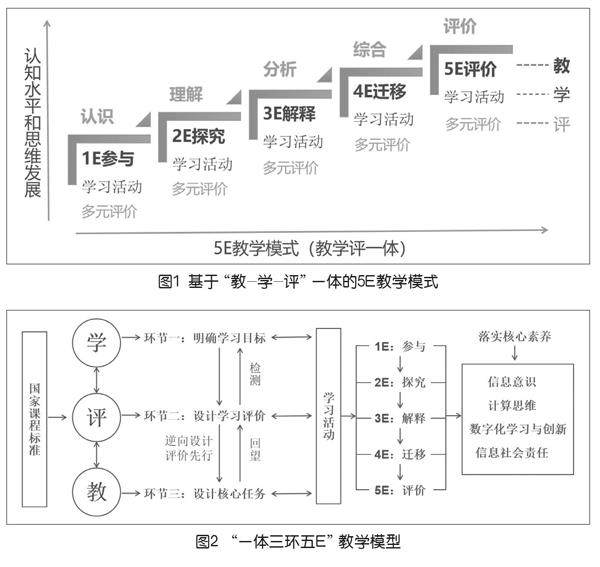

课标探索 | 四元学习设计在生成式人工智能项目教学中的实证研究

课标探索 | 四元学习设计在生成式人工智能项目教学中的实证研究

-

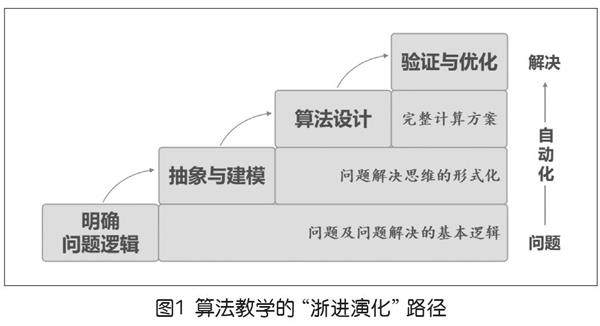

教研视点 | 渐进演化:算法教学的路径与关键策略

教研视点 | 渐进演化:算法教学的路径与关键策略

-

教研视点 | AI体验课程:深度感知处处皆智能

教研视点 | AI体验课程:深度感知处处皆智能

登录

登录