目录

快速导航-

基础科学·综述 | 安徽省主要发生水稻病毒病及其综合防控技术研究进展

基础科学·综述 | 安徽省主要发生水稻病毒病及其综合防控技术研究进展

-

基础科学·综述 | 气化渣在土壤改良中的应用研究进展

基础科学·综述 | 气化渣在土壤改良中的应用研究进展

-

农艺·园艺 | 不同配置大豆玉米带状复合种植系统中各行作物的形态和产量

农艺·园艺 | 不同配置大豆玉米带状复合种植系统中各行作物的形态和产量

-

农艺·园艺 | 河套灌区向日葵种植行距密度效应研究

农艺·园艺 | 河套灌区向日葵种植行距密度效应研究

-

农艺·园艺 | 盘州烟区上部烟叶不同采收时期对烟叶质量的影响

农艺·园艺 | 盘州烟区上部烟叶不同采收时期对烟叶质量的影响

-

农艺·园艺 | 株行距配置对塑料大棚辣椒生长及产量的影响

农艺·园艺 | 株行距配置对塑料大棚辣椒生长及产量的影响

-

农艺·园艺 | 羊肚菌种植对土壤营养和微生物多样性的影响

农艺·园艺 | 羊肚菌种植对土壤营养和微生物多样性的影响

-

资源·环境 | 基于遥感数据产品的亚热带地区土壤有机碳储量评估以长株潭绿心区为例

资源·环境 | 基于遥感数据产品的亚热带地区土壤有机碳储量评估以长株潭绿心区为例

-

资源·环境 | 宁南黄土区典型人工林土壤生态化学计量特征

资源·环境 | 宁南黄土区典型人工林土壤生态化学计量特征

-

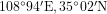

资源·环境 | 黔西北喀斯特山区农业碳排放时空特征与脱钩效应分析

资源·环境 | 黔西北喀斯特山区农业碳排放时空特征与脱钩效应分析

-

资源·环境 | 西南喀斯特地区植被覆盖度时空变化特征及其驱动因子分析

资源·环境 | 西南喀斯特地区植被覆盖度时空变化特征及其驱动因子分析

-

资源·环境 | 2013-2023年安徽省地表水环境质量分析

资源·环境 | 2013-2023年安徽省地表水环境质量分析

-

动物科学·生物技术 | 1种新型苏云金杆菌以色列亚种沉降型颗粒剂的制备及其对红裸须摇蚊的防治研究

动物科学·生物技术 | 1种新型苏云金杆菌以色列亚种沉降型颗粒剂的制备及其对红裸须摇蚊的防治研究

-

动物科学·生物技术 | 运用红外相机技术调查兽类和鸟类多样性

动物科学·生物技术 | 运用红外相机技术调查兽类和鸟类多样性

-

动物科学·生物技术 | 铜绿假单胞菌外膜蛋白I载体疫苗构建及免疫效果研究

动物科学·生物技术 | 铜绿假单胞菌外膜蛋白I载体疫苗构建及免疫效果研究

-

林业科学·休闲农业 | 大理市洱海月湿地公园景观植物多样性研究

林业科学·休闲农业 | 大理市洱海月湿地公园景观植物多样性研究

-

林业科学·休闲农业 | 校园植物景观季相变化特征研究

林业科学·休闲农业 | 校园植物景观季相变化特征研究

-

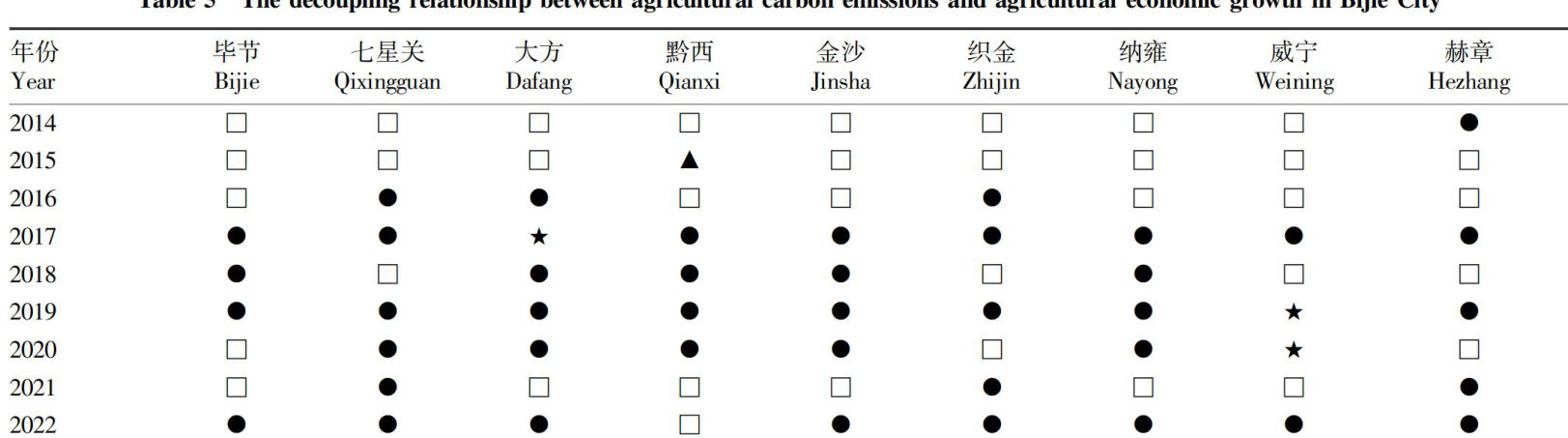

林业科学·休闲农业 | 中国传统插花之篮花的风格特征及应用形式

林业科学·休闲农业 | 中国传统插花之篮花的风格特征及应用形式

-

林业科学·休闲农业 | 2000一2020年中国林地变化时空特征及驱动力分析

林业科学·休闲农业 | 2000一2020年中国林地变化时空特征及驱动力分析

-

林业科学·休闲农业 | 昆明市农家乐空间分异及其驱动力研究

林业科学·休闲农业 | 昆明市农家乐空间分异及其驱动力研究

-

植物保护·植物营养 | 玫烟色虫草发酵液对尖孢镰刀菌的抑制作用研究

植物保护·植物营养 | 玫烟色虫草发酵液对尖孢镰刀菌的抑制作用研究

-

植物保护·植物营养 | 11种杀虫剂对苹褐带卷蛾4龄幼虫的毒力测定

植物保护·植物营养 | 11种杀虫剂对苹褐带卷蛾4龄幼虫的毒力测定

-

植物保护·植物营养 | 多花黄精叶斑病病原鉴定及拮抗菌对其抑制作用研究

植物保护·植物营养 | 多花黄精叶斑病病原鉴定及拮抗菌对其抑制作用研究

-

植物保护·植物营养 | 叶面喷施硒肥对蓝莓果实品质及硒含量的影响

植物保护·植物营养 | 叶面喷施硒肥对蓝莓果实品质及硒含量的影响

-

植物保护·植物营养 | 不同施肥配方对云南小粒咖啡幼苗抗旱生理的影响

植物保护·植物营养 | 不同施肥配方对云南小粒咖啡幼苗抗旱生理的影响

-

食品科学·药用生物 | 乌梅对柱状黄杆菌抑菌效果研究

食品科学·药用生物 | 乌梅对柱状黄杆菌抑菌效果研究

-

食品科学·药用生物 | 青海地区藏茴香种质资源遗传多样性的ISSR分析

食品科学·药用生物 | 青海地区藏茴香种质资源遗传多样性的ISSR分析

-

贮运加工·检测分析 | 不同烘烤工艺对云烟87中·上部烟叶质量的影响

贮运加工·检测分析 | 不同烘烤工艺对云烟87中·上部烟叶质量的影响

-

贮运加工·检测分析 | 气相色谱三重四极杆质谱法检测茶叶中11种香精成分

贮运加工·检测分析 | 气相色谱三重四极杆质谱法检测茶叶中11种香精成分

-

贮运加工·检测分析 | 2种方法测定抑菌剂对桑黄绿木霉的抑菌效果

贮运加工·检测分析 | 2种方法测定抑菌剂对桑黄绿木霉的抑菌效果

-

贮运加工·检测分析 | ICP-MS法测定不同品种茶树中26种元素及评价分析

贮运加工·检测分析 | ICP-MS法测定不同品种茶树中26种元素及评价分析

-

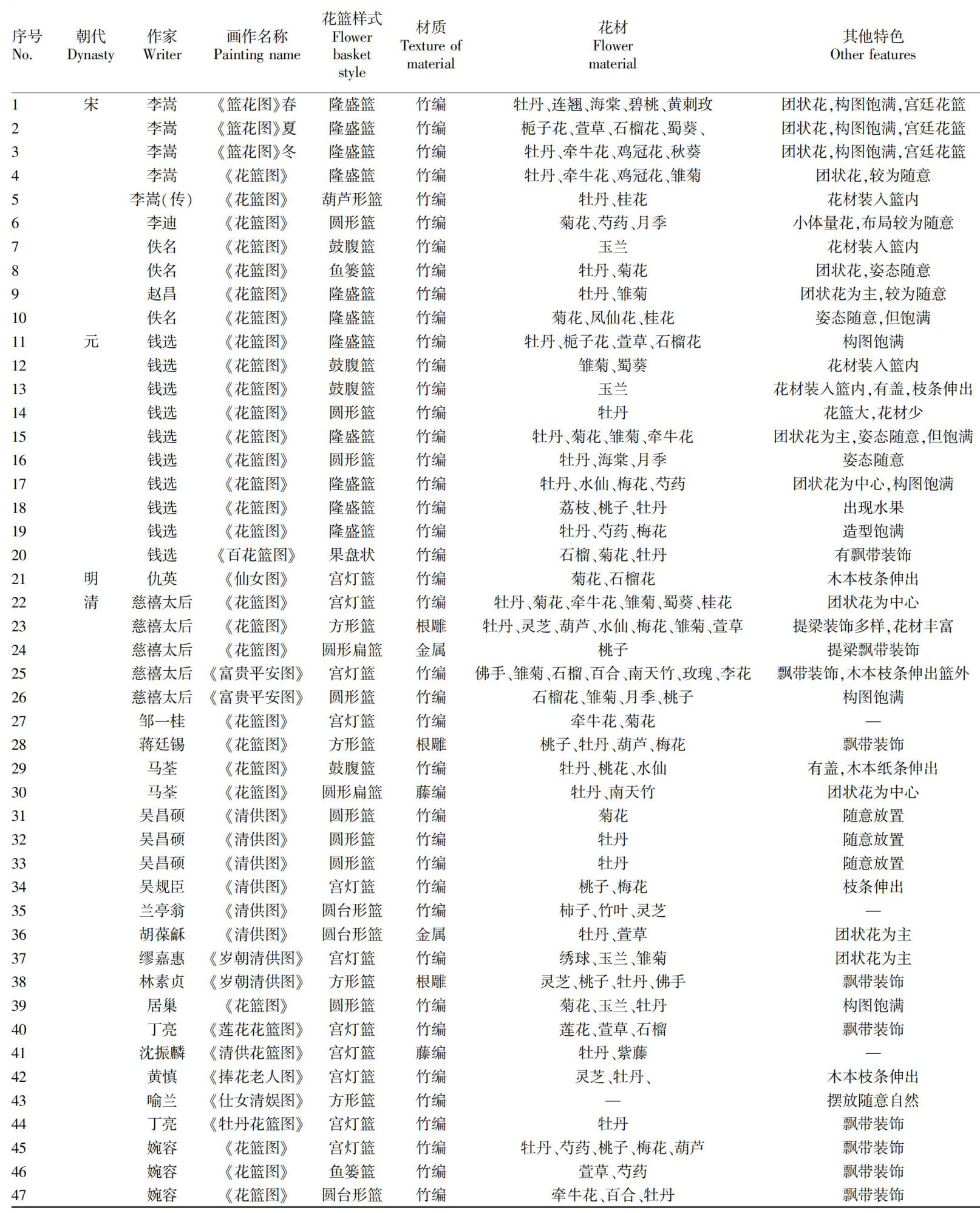

农业工程·农业气象 | 云南省田园综合体建设中的难点与解决策略探索

农业工程·农业气象 | 云南省田园综合体建设中的难点与解决策略探索

-

农业工程·农业气象 | 六春湖山区杜鹃花气象因子相关性分析及花期预测

农业工程·农业气象 | 六春湖山区杜鹃花气象因子相关性分析及花期预测

-

农业经济·农业信息 | 合肥市“粮头食尾”发展SWOT分析与对策研究

农业经济·农业信息 | 合肥市“粮头食尾”发展SWOT分析与对策研究

-

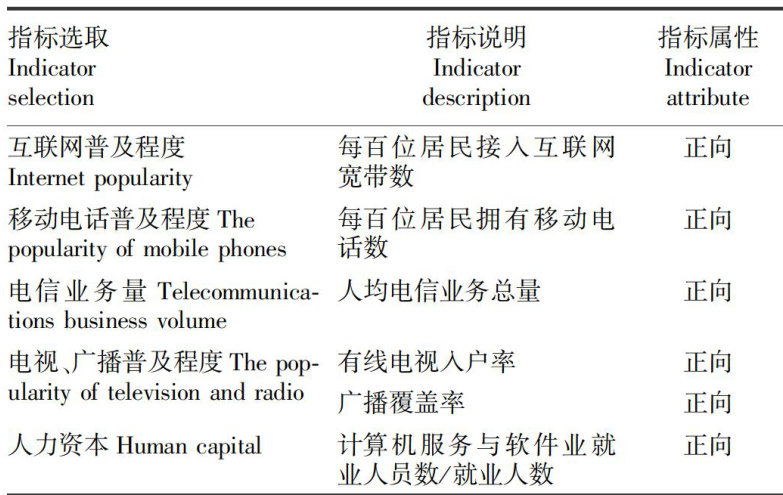

农业经济·农业信息 | 数字经济对兵团农业高质量发展的影响研究

农业经济·农业信息 | 数字经济对兵团农业高质量发展的影响研究

-

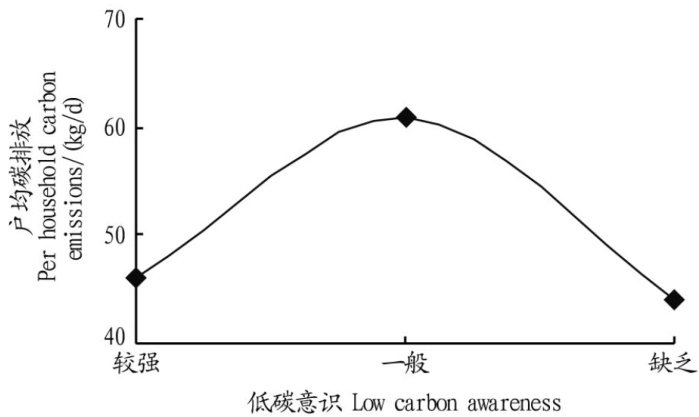

农业经济·农业信息 | 中国农村居民低碳意识对农村碳排放的影响

农业经济·农业信息 | 中国农村居民低碳意识对农村碳排放的影响

-

农业经济·农业信息 | 长三角地区城镇土地经济密度多尺度空间格局演变及驱动因素分析

农业经济·农业信息 | 长三角地区城镇土地经济密度多尺度空间格局演变及驱动因素分析

-

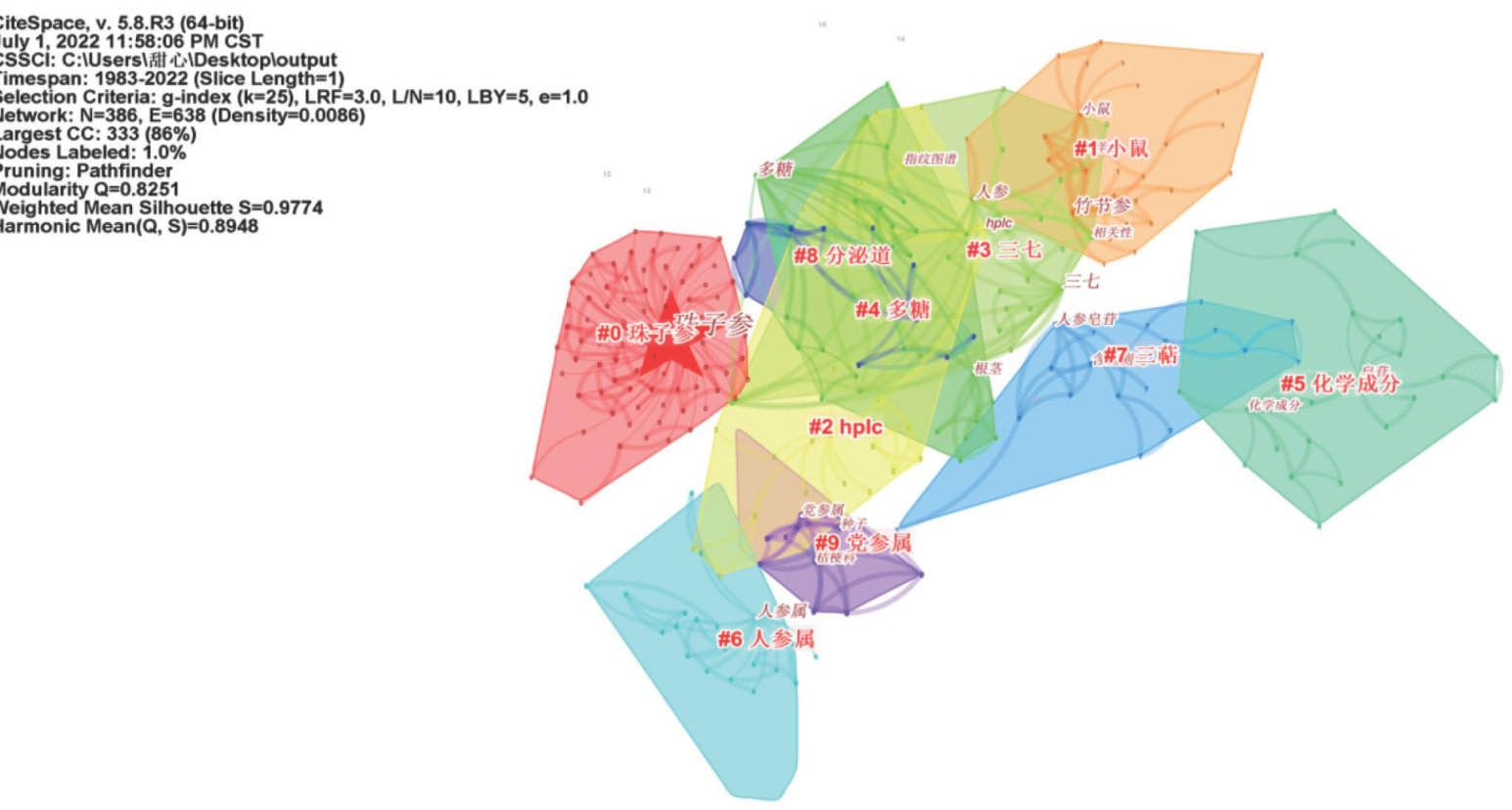

农业经济·农业信息 | 基于CiteSpace对国内珠子参研究进展的可视化分析

农业经济·农业信息 | 基于CiteSpace对国内珠子参研究进展的可视化分析

-

农业经济·农业信息 | 基于改进YOLOv8s模型的河蟹幼苗雌雄检测方法

农业经济·农业信息 | 基于改进YOLOv8s模型的河蟹幼苗雌雄检测方法

-

农业管理·农业教育 | 农产品主产区生态安全格局空间识别与优化研究

农业管理·农业教育 | 农产品主产区生态安全格局空间识别与优化研究

-

农业管理·农业教育 | 农业科研机构影响力提升的五大措施

农业管理·农业教育 | 农业科研机构影响力提升的五大措施

-

农业管理·农业教育 | 共同富裕视域下农村宅基地使用权流转法律制度构建研究

农业管理·农业教育 | 共同富裕视域下农村宅基地使用权流转法律制度构建研究

-

农业管理·农业教育 | 吐鲁番市Z县农户坎儿井农业文化遗产保护行为影响因素研究

农业管理·农业教育 | 吐鲁番市Z县农户坎儿井农业文化遗产保护行为影响因素研究

-

农业管理·农业教育 | 新质生产力视角下新型职业农民发展研究

农业管理·农业教育 | 新质生产力视角下新型职业农民发展研究

-

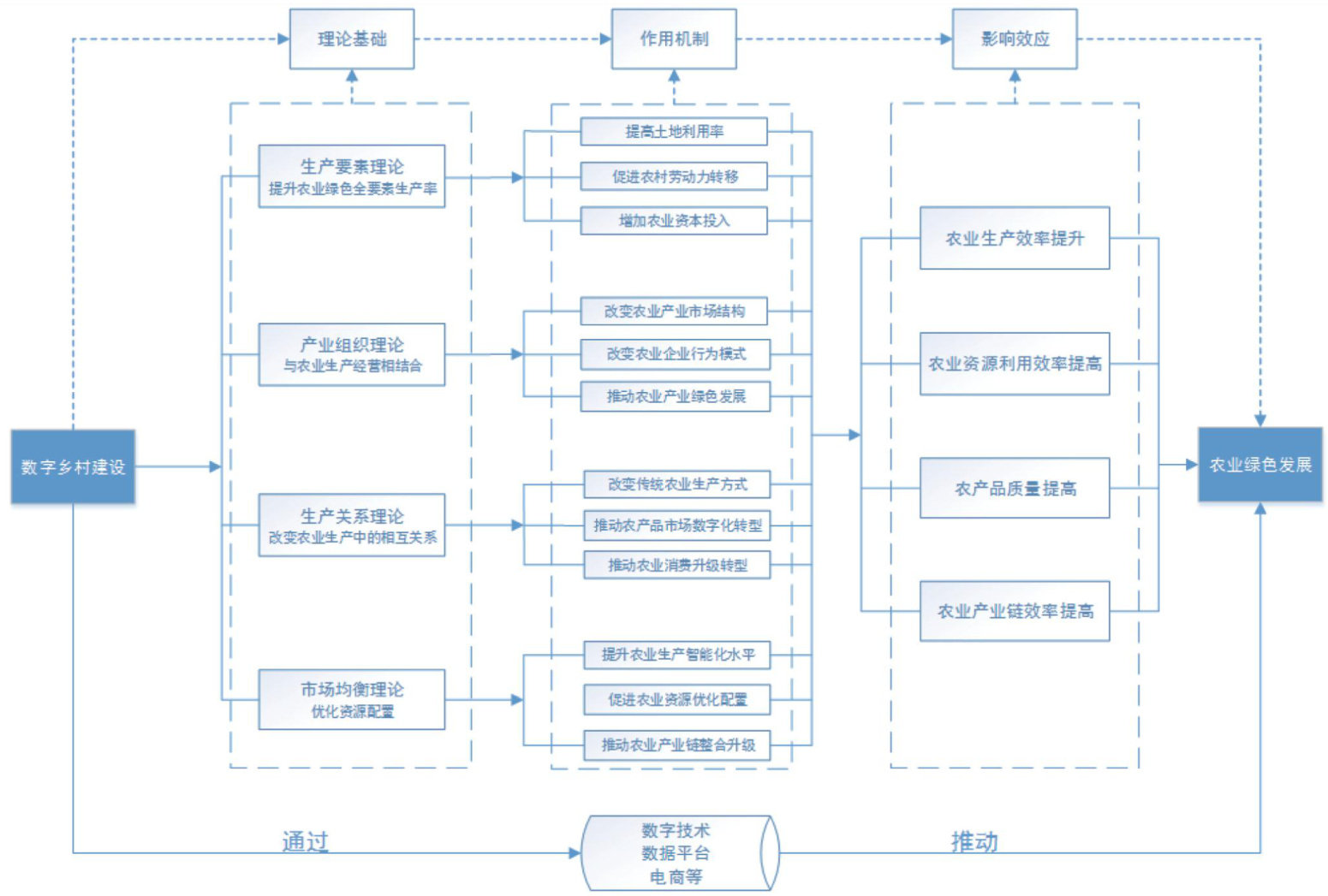

农业管理·农业教育 | 数字乡村建设助推农业绿色发展的机理分析与实践路径

农业管理·农业教育 | 数字乡村建设助推农业绿色发展的机理分析与实践路径

-

农业管理·农业教育 | 高素质规模经营主体培育:经验凝结·关键问题与未来思路

农业管理·农业教育 | 高素质规模经营主体培育:经验凝结·关键问题与未来思路

-

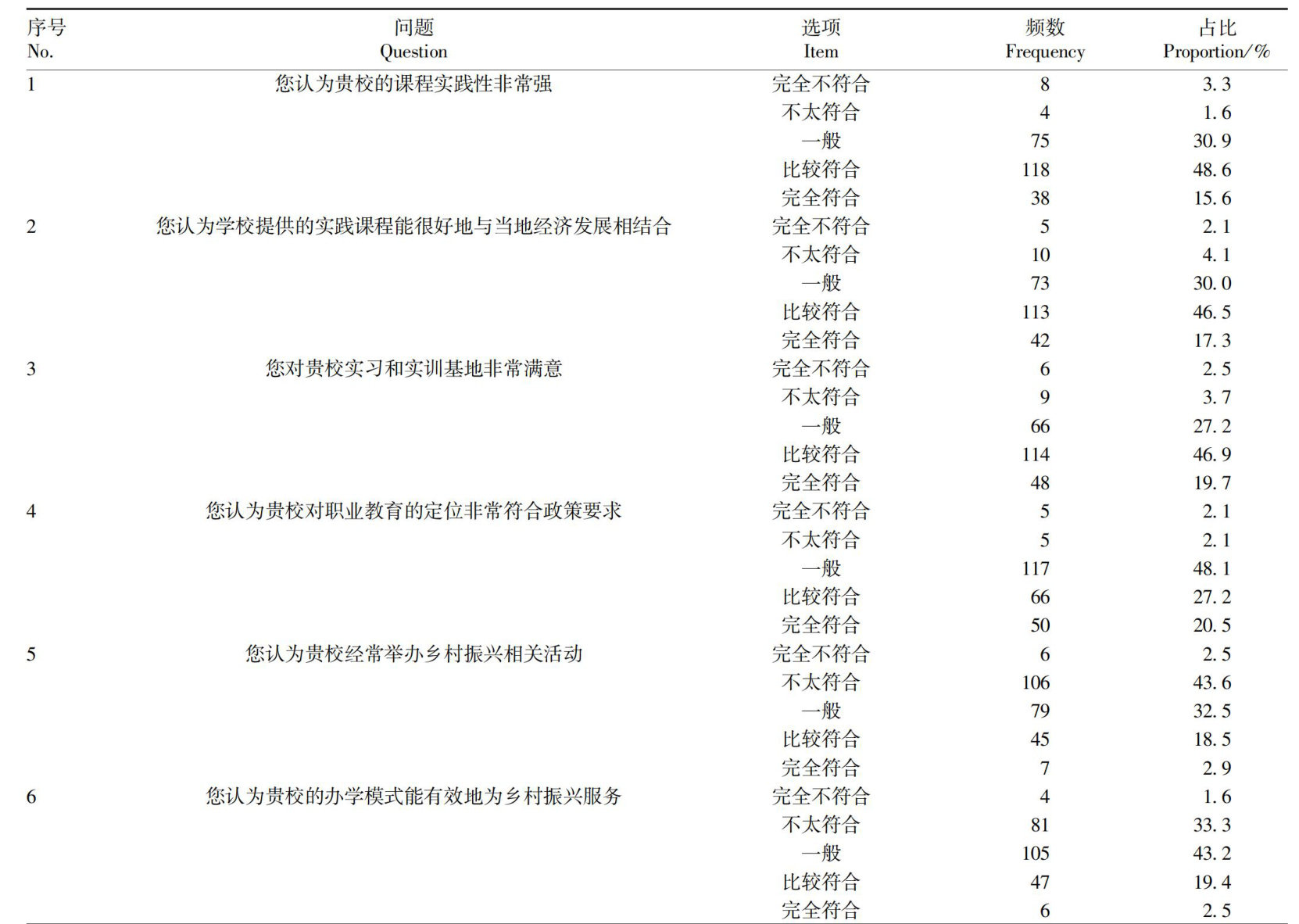

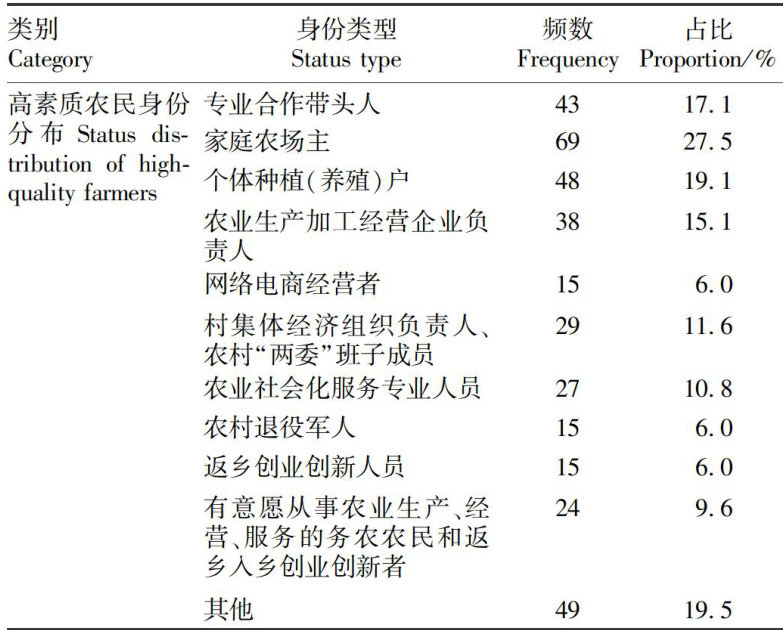

农业管理·农业教育 | 高职院校人才培养服务乡村振兴的困境与路径调研

农业管理·农业教育 | 高职院校人才培养服务乡村振兴的困境与路径调研

-

农业管理·农业教育 | 乡村振兴背景下农科开放课程教学创新路径研究

农业管理·农业教育 | 乡村振兴背景下农科开放课程教学创新路径研究

-

农业管理·农业教育 | 职业教育助力乡村人才振兴的困境与优化对策

农业管理·农业教育 | 职业教育助力乡村人才振兴的困境与优化对策

-

农业管理·农业教育 | 江苏省高素质农民培训的现状与改善对策

农业管理·农业教育 | 江苏省高素质农民培训的现状与改善对策

-

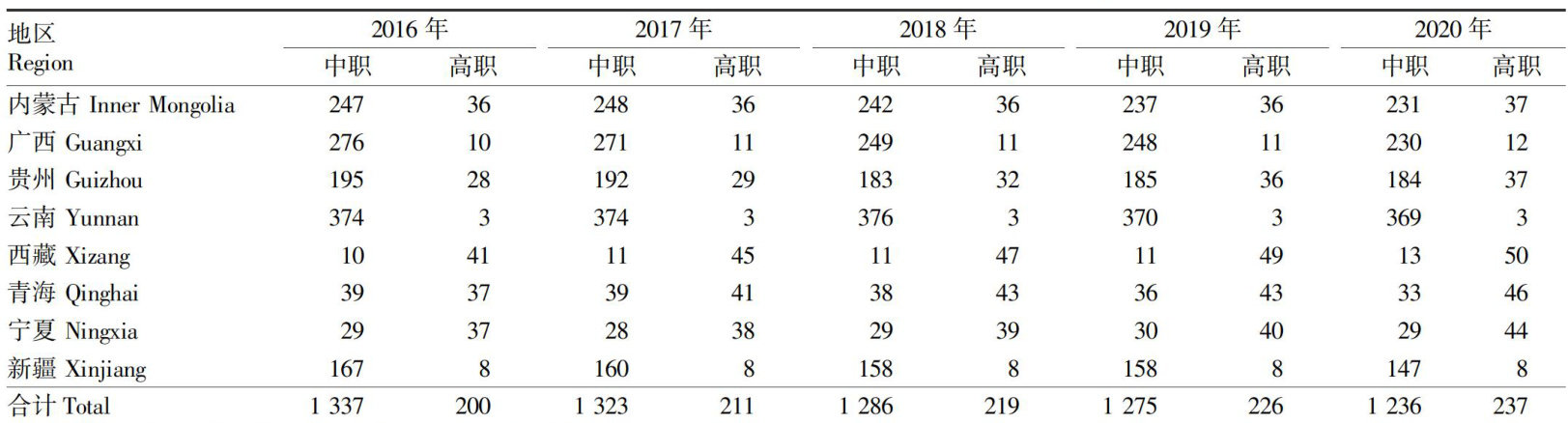

农业管理·农业教育 | 民族地区职业教育赋能乡村振兴的逻辑起点与行动路径-基于共生理论的探讨

农业管理·农业教育 | 民族地区职业教育赋能乡村振兴的逻辑起点与行动路径-基于共生理论的探讨

-

农业管理·农业教育 | ‘双碳”目标下和美乡村建设水平评价与优化策略研究

农业管理·农业教育 | ‘双碳”目标下和美乡村建设水平评价与优化策略研究

过往期刊

更多-

安徽农业科学

2025年22期 -

安徽农业科学

2025年21期 -

安徽农业科学

2025年20期 -

安徽农业科学

2025年19期 -

安徽农业科学

2025年18期 -

安徽农业科学

2025年17期 -

安徽农业科学

2025年16期 -

安徽农业科学

2025年15期 -

安徽农业科学

2025年14期 -

安徽农业科学

2025年13期 -

安徽农业科学

2025年12期 -

安徽农业科学

2025年11期 -

安徽农业科学

2025年10期 -

安徽农业科学

2025年09期 -

安徽农业科学

2025年08期 -

安徽农业科学

2025年07期 -

安徽农业科学

2025年06期 -

安徽农业科学

2025年05期 -

安徽农业科学

2025年04期 -

安徽农业科学

2025年03期 -

安徽农业科学

2025年02期 -

安徽农业科学

2025年01期

,D1、D2、D3处理)2因素3水平裂区试验,研究不同种植行距及密度对向日葵产量、产量构成、农艺性状、籽粒性状等因素的影响。[结果]扩行降密各处理对向日葵生育期无影响。同一行距水平下,随着种植密度的增加,向日葵株高增高,盘径降低,单盘粒重、百粒重、籽粒长度和宽度降低。在同一密度水平下,随着大行距增加株距减小,向日葵株高增加。同一密度水平下,R2处理(大行距 1.1m )单盘粒重最高,籽粒商品性较好,其中R2D2处理的经济效益表现最好。[结论]获得最高产量的向日葵种植大行距应为 106cm ,小行距 40cm ,密度为25132株/

,D1、D2、D3处理)2因素3水平裂区试验,研究不同种植行距及密度对向日葵产量、产量构成、农艺性状、籽粒性状等因素的影响。[结果]扩行降密各处理对向日葵生育期无影响。同一行距水平下,随着种植密度的增加,向日葵株高增高,盘径降低,单盘粒重、百粒重、籽粒长度和宽度降低。在同一密度水平下,随着大行距增加株距减小,向日葵株高增加。同一密度水平下,R2处理(大行距 1.1m )单盘粒重最高,籽粒商品性较好,其中R2D2处理的经济效益表现最好。[结论]获得最高产量的向日葵种植大行距应为 106cm ,小行距 40cm ,密度为25132株/  (株距 55cm ),其产量及其构成因素、农艺性状、成本投入、经济效益综合表现最好,适宜在河套灌区大面积推广。

(株距 55cm ),其产量及其构成因素、农艺性状、成本投入、经济效益综合表现最好,适宜在河套灌区大面积推广。 的栽培密度下,以传统大小行栽培(大行距80cm ,小行距 40cm ,株距 37cm )为对照,研究T1(一畦双行,大行距 100cm ,小行距 40cm ,株距 32cm )、T2(一畦双行,大行距 120cm ,小行距 40cm ,株距 28cm )、T3(一畦双行,大行距 140cm ,小行距 40cm ,株距 25cm )、T4(一畦四行,大行距 100cm ,小行距 40cm ,株距40cm )不同株行距配置方式对辣椒植株生长、产量及品质的影响。结果表明,随着行距的增大和株距的减小,辣椒株高、叶面积和干重呈先升高后降低的趋势,茎粗随行距的增大和株距的减小呈下降趋势,叶片净光合速率和叶片色素含量增加,根系活力先升高后降低,果实品质和产量以T2处理综合表现最优。因此,大棚辣椒推荐采用大行距 120cm 、小行距 40cm. 株距 28cm 的栽培模式。

的栽培密度下,以传统大小行栽培(大行距80cm ,小行距 40cm ,株距 37cm )为对照,研究T1(一畦双行,大行距 100cm ,小行距 40cm ,株距 32cm )、T2(一畦双行,大行距 120cm ,小行距 40cm ,株距 28cm )、T3(一畦双行,大行距 140cm ,小行距 40cm ,株距 25cm )、T4(一畦四行,大行距 100cm ,小行距 40cm ,株距40cm )不同株行距配置方式对辣椒植株生长、产量及品质的影响。结果表明,随着行距的增大和株距的减小,辣椒株高、叶面积和干重呈先升高后降低的趋势,茎粗随行距的增大和株距的减小呈下降趋势,叶片净光合速率和叶片色素含量增加,根系活力先升高后降低,果实品质和产量以T2处理综合表现最优。因此,大棚辣椒推荐采用大行距 120cm 、小行距 40cm. 株距 28cm 的栽培模式。 ),影响较大的因子为地表反射率蓝光波段、高程、水流强度指数、地形湿度指数和地形起伏度;逐步回归模型对剖面土壤有机碳密度的反演精度最高R2=0.54,影响较大的因子为高程、水流强度指数、地形起伏度、绿度指数、归一化植被指数、土壤调节植被指数和平均气温; 0~20cm 表层土壤有机碳密度空间分布特征与地形起伏度空间分布十分吻合,地形地貌对表层土壤有机碳储量分布的影响较大;研究区不同土地利用方式 0~20cm 表层土壤有机碳储量从大到小依次为林地>水田>园地>草地>旱地。

),影响较大的因子为地表反射率蓝光波段、高程、水流强度指数、地形湿度指数和地形起伏度;逐步回归模型对剖面土壤有机碳密度的反演精度最高R2=0.54,影响较大的因子为高程、水流强度指数、地形起伏度、绿度指数、归一化植被指数、土壤调节植被指数和平均气温; 0~20cm 表层土壤有机碳密度空间分布特征与地形起伏度空间分布十分吻合,地形地貌对表层土壤有机碳储量分布的影响较大;研究区不同土地利用方式 0~20cm 表层土壤有机碳储量从大到小依次为林地>水田>园地>草地>旱地。 受土壤SOC影响较大, C、N、N、P、N:K受TN影响最大, PK受TP影响最大。[结论]研究结果为该区域人工林植被恢复和健康可持续经营提供科技支撑。

受土壤SOC影响较大, C、N、N、P、N:K受TN影响最大, PK受TP影响最大。[结论]研究结果为该区域人工林植被恢复和健康可持续经营提供科技支撑。 增加至131.48万

增加至131.48万  颗粒剂致死率过高,不符合保留摇蚊幼虫生态功能的要求,故而舍弃;将有效成分为

颗粒剂致死率过高,不符合保留摇蚊幼虫生态功能的要求,故而舍弃;将有效成分为 的颗粒剂投入 2.4L 蒸馏水中,含量 10% 投入量 0.6g 时矫正死亡率为 85. 89% ,含量 20% 投入量 0.3g 时矫正死亡率为86. 90% 。这2种颗粒剂经过模拟生境试验验证防治率无显著差异。综合考虑防治效果、物资成本及生态效益,选取 10%1200ITU/mg Bti 沉降型颗粒剂进行现场试验。经过与对照区比对,施药2次对红裸须摇蚊的防治率为 75.53% ,同期对比防治效果为 80.63% 。实践证明,Bti沉降型颗粒剂能够有效降低婚飞摇蚊种群密度,为城市湿地、公园景区防控摇蚊提供了标本兼治的方法。

的颗粒剂投入 2.4L 蒸馏水中,含量 10% 投入量 0.6g 时矫正死亡率为 85. 89% ,含量 20% 投入量 0.3g 时矫正死亡率为86. 90% 。这2种颗粒剂经过模拟生境试验验证防治率无显著差异。综合考虑防治效果、物资成本及生态效益,选取 10%1200ITU/mg Bti 沉降型颗粒剂进行现场试验。经过与对照区比对,施药2次对红裸须摇蚊的防治率为 75.53% ,同期对比防治效果为 80.63% 。实践证明,Bti沉降型颗粒剂能够有效降低婚飞摇蚊种群密度,为城市湿地、公园景区防控摇蚊提供了标本兼治的方法。 网格,共布设40台红外相机。累计有效工作日 7280d ,共有2753张有效独立照片,其中兽类照片8769张 (57.05% )、鸟类照片6088张( 39.61% );共鉴定73种野生动物,隶属于13目36科。其中兽类24种,隶属于6目15科;鸟类49种,隶属于7目21科。共有国家一级保护野生动物6种:熊狸、中华穿山甲、北豚尾猴、大灵猫、豺、灰孔雀雉。相对丰富度指数(RAI)较高的5种兽类分别为红颊长吻松鼠( RAI=5.01)、赤麂( RAI=3. 10 )、黄喉貂(RAI=3.02)、食蟹朦( RAI=1.85 )、北树鼩( RAI=1.75 );相对丰富度指数(RAI)较高的5种鸟类分别为蓝歌(RAI=5.62、白腰鹊( RAI=3.02 )绿翅金鸠( RAI=3.01 )、红原鸡( RAI=1.68 )、白( RAI=1.41 )。建议制定云南西双版纳国家级自然保护区勐仑子保护区生物多样性监测体系建设-鸟类和兽类多样性监测计划(2023—2028年),建立覆盖保护区全区的标准化野外监测网络,分析其生物多样性变化的原因,预测生物多样性变化的趋势,实现对兽类和鸟类资源动态的长期监测和科学评估,为制定科学、合理的管理计划提供数据支撑和科学依据。

网格,共布设40台红外相机。累计有效工作日 7280d ,共有2753张有效独立照片,其中兽类照片8769张 (57.05% )、鸟类照片6088张( 39.61% );共鉴定73种野生动物,隶属于13目36科。其中兽类24种,隶属于6目15科;鸟类49种,隶属于7目21科。共有国家一级保护野生动物6种:熊狸、中华穿山甲、北豚尾猴、大灵猫、豺、灰孔雀雉。相对丰富度指数(RAI)较高的5种兽类分别为红颊长吻松鼠( RAI=5.01)、赤麂( RAI=3. 10 )、黄喉貂(RAI=3.02)、食蟹朦( RAI=1.85 )、北树鼩( RAI=1.75 );相对丰富度指数(RAI)较高的5种鸟类分别为蓝歌(RAI=5.62、白腰鹊( RAI=3.02 )绿翅金鸠( RAI=3.01 )、红原鸡( RAI=1.68 )、白( RAI=1.41 )。建议制定云南西双版纳国家级自然保护区勐仑子保护区生物多样性监测体系建设-鸟类和兽类多样性监测计划(2023—2028年),建立覆盖保护区全区的标准化野外监测网络,分析其生物多样性变化的原因,预测生物多样性变化的趋势,实现对兽类和鸟类资源动态的长期监测和科学评估,为制定科学、合理的管理计划提供数据支撑和科学依据。 ,直接表现为灌木林及其他林地面积增加;2010一2020年林地面积净增加

,直接表现为灌木林及其他林地面积增加;2010一2020年林地面积净增加  ,林地保护、退耕还林和造林绿化工程实施效果显著,我国林地处于高质量发展阶段。全国林地面积动态变化的空间分布特征明显,内蒙古高原东南缘和黄土高原北部的农牧交错带、中西部地区的造林效果突出,林地面积扩展明显;东北地区的大小兴安岭、长白山林地增加也比较突出。京津冀、长三角、珠三角以及部分大城市周边地区城乡工矿居民用地扩展侵占林地的现象也十分突出,且后期(2010—2020年)比前期(2000—2010年)更加明显。2000年以来,林业生态工程的实施是引起我国中西部林地面积大幅度增长的主要原因,而部分地区经济利益驱动下的林地砍伐和城市扩展侵占是导致局部地区林地减少的主要原因。

,林地保护、退耕还林和造林绿化工程实施效果显著,我国林地处于高质量发展阶段。全国林地面积动态变化的空间分布特征明显,内蒙古高原东南缘和黄土高原北部的农牧交错带、中西部地区的造林效果突出,林地面积扩展明显;东北地区的大小兴安岭、长白山林地增加也比较突出。京津冀、长三角、珠三角以及部分大城市周边地区城乡工矿居民用地扩展侵占林地的现象也十分突出,且后期(2010—2020年)比前期(2000—2010年)更加明显。2000年以来,林业生态工程的实施是引起我国中西部林地面积大幅度增长的主要原因,而部分地区经济利益驱动下的林地砍伐和城市扩展侵占是导致局部地区林地减少的主要原因。 CFU/mL的玫烟色虫草IF-1106发酵液对尖孢镰刀菌菌丝抑制率可达 30.9% ,对该病菌孢子萌发的抑制率达46.48%。玫烟色虫草IF-1106发酵液可以破坏尖孢镰刀菌的细胞膜通透性,当发酵液浓度为

CFU/mL的玫烟色虫草IF-1106发酵液对尖孢镰刀菌菌丝抑制率可达 30.9% ,对该病菌孢子萌发的抑制率达46.48%。玫烟色虫草IF-1106发酵液可以破坏尖孢镰刀菌的细胞膜通透性,当发酵液浓度为  CFU/mL时,电导率在 90min 时达到最大uS/cm。玫烟色虫草IF-1106发酵液可以抑制尖孢镰刀菌蛋白质的合成,最低为 8.04ug/mL。

CFU/mL时,电导率在 90min 时达到最大uS/cm。玫烟色虫草IF-1106发酵液可以抑制尖孢镰刀菌蛋白质的合成,最低为 8.04ug/mL。 )。结果表明,阿维菌素、硫双灭多威、氟虫腈、毒死蜱和丁醚脲对苹褐带卷蛾4龄幼虫具有较高的毒力,校正死亡率均可达 80% 以上。以上5种杀虫剂对苹褐带卷蛾幼虫毒力大小为阿维菌素 (0.024mg/L) >硫双灭多威8.579mg/L) > 氟虫腈(33 .704mg/L ) > 毒死蜱( 58.592mg/L )>丁醚脲 (977.842mg/L )。辛硫磷、联苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯、噻虫嗪和啶虫胖对苹褐带卷蛾4龄幼虫毒力较低,施药

)。结果表明,阿维菌素、硫双灭多威、氟虫腈、毒死蜱和丁醚脲对苹褐带卷蛾4龄幼虫具有较高的毒力,校正死亡率均可达 80% 以上。以上5种杀虫剂对苹褐带卷蛾幼虫毒力大小为阿维菌素 (0.024mg/L) >硫双灭多威8.579mg/L) > 氟虫腈(33 .704mg/L ) > 毒死蜱( 58.592mg/L )>丁醚脲 (977.842mg/L )。辛硫磷、联苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯、噻虫嗪和啶虫胖对苹褐带卷蛾4龄幼虫毒力较低,施药  后的校正死亡率均低于 20% ,表明以上6种药剂无明显毒杀作用,不适合用于防治苹褐带卷蛾幼虫。该试验筛选出5种对苹褐带卷蛾4龄幼虫具有较高毒力的杀虫剂,为高效防治该虫提供理论依据。

后的校正死亡率均低于 20% ,表明以上6种药剂无明显毒杀作用,不适合用于防治苹褐带卷蛾幼虫。该试验筛选出5种对苹褐带卷蛾4龄幼虫具有较高毒力的杀虫剂,为高效防治该虫提供理论依据。 )、T2(

)、T2(  )、T3(

)、T3(  )、T4(

)、T4(  )、T5(

)、T5(  ),清水为对照(CK),测定各处理下蓝莓果实的硬度、总糖、总酸、糖酸比、维生素C、总花色苷、总黄酮醇和硒含量。[结果]不同质量浓度硒肥对蓝莓果实品质的影响不同。T4果实的硒含量最高,是对照的19倍;T4果实总糖、糖酸比、维生素C、总花色苷等品质显著高于对照;硬度低于对照,总酸、总黄酮醇显著低于对照。T1的果实硬度和总酸最高。T3果实维生素C含量和糖酸比最高。对照果实的总黄酮醇含量最高。各处理的综合得分排名依次为 T4>T3>T5>T2>T1>CK [结论]叶面喷施质量浓度为

),清水为对照(CK),测定各处理下蓝莓果实的硬度、总糖、总酸、糖酸比、维生素C、总花色苷、总黄酮醇和硒含量。[结果]不同质量浓度硒肥对蓝莓果实品质的影响不同。T4果实的硒含量最高,是对照的19倍;T4果实总糖、糖酸比、维生素C、总花色苷等品质显著高于对照;硬度低于对照,总酸、总黄酮醇显著低于对照。T1的果实硬度和总酸最高。T3果实维生素C含量和糖酸比最高。对照果实的总黄酮醇含量最高。各处理的综合得分排名依次为 T4>T3>T5>T2>T1>CK [结论]叶面喷施质量浓度为  ),

),  );钾肥是影响小粒咖啡抗旱生理的关键因素;氮、磷、钾之间表现出互作效应,钾肥肥效的发挥依赖中等水平氮、低水平磷(

);钾肥是影响小粒咖啡抗旱生理的关键因素;氮、磷、钾之间表现出互作效应,钾肥肥效的发挥依赖中等水平氮、低水平磷(  ),氮肥和磷肥肥效的发挥依赖中等水平磷、钾(

),氮肥和磷肥肥效的发挥依赖中等水平磷、钾(  )。[结论]适宜的施肥配比可以增强小粒咖啡幼苗的抗早能力,

)。[结论]适宜的施肥配比可以增强小粒咖啡幼苗的抗早能力,  )平均值为0.50,Shannon's信息指数(I)平均值为0.75,藏茴香种质间的遗传相似度为0.84~0.97 ;遗传多样性指数(

)平均值为0.50,Shannon's信息指数(I)平均值为0.75,藏茴香种质间的遗传相似度为0.84~0.97 ;遗传多样性指数(  )、居群内遗传多样性指数(

)、居群内遗传多样性指数(  )、基因分化系数(

)、基因分化系数(  )、基因流(

)、基因流(  )分别为 0.23,0.17,0.26,1.4. 2。种质间聚类分析将15个种质划分为3大类;个体间聚类将149个藏茴香个体划为6大类。[结论]青海地区野生藏茴香种质具有丰富的遗传多样性,而种质间存在广泛的基因交流,这种基因交流在地域上呈现出一定的同向逐步扩散规律,青海地区野生藏茴香丰富的遗传多样性来自个体间的差异。

)分别为 0.23,0.17,0.26,1.4. 2。种质间聚类分析将15个种质划分为3大类;个体间聚类将149个藏茴香个体划为6大类。[结论]青海地区野生藏茴香种质具有丰富的遗传多样性,而种质间存在广泛的基因交流,这种基因交流在地域上呈现出一定的同向逐步扩散规律,青海地区野生藏茴香丰富的遗传多样性来自个体间的差异。 稳温6h)有利于提升南平烟区云烟87中部烟叶外观质量和感官评吸质量,上部烟叶则以常规烘烤工艺质量较好。

稳温6h)有利于提升南平烟区云烟87中部烟叶外观质量和感官评吸质量,上部烟叶则以常规烘烤工艺质量较好。 )为 0.9965~0.9998 在茶叶空白基质中添加5个不同浓度水平的标准溶液进行加标回收试验,加标回收率为 71.0% 130.0% 。相对标准偏差(RSD)为 0.8%~14.2% 。采用该方法检测市售13批绿茶和9批茉莉花茶,1,8-桉叶素检出2批次,22批次样品均检出侧柏酮。[结论]该检测方法处理简单、快速,精密度和准确度较好,可用于茶叶中11种香精成分检测。

)为 0.9965~0.9998 在茶叶空白基质中添加5个不同浓度水平的标准溶液进行加标回收试验,加标回收率为 71.0% 130.0% 。相对标准偏差(RSD)为 0.8%~14.2% 。采用该方法检测市售13批绿茶和9批茉莉花茶,1,8-桉叶素检出2批次,22批次样品均检出侧柏酮。[结论]该检测方法处理简单、快速,精密度和准确度较好,可用于茶叶中11种香精成分检测。 菌株的抑菌效果。结果表明,分离获得的5株木霉菌株均被鉴定为绿木霉(Trichoderma virens);室内毒力测定结果表明,施保克、高效绿霉净、势克、多菌灵、甲基硫菌灵对绿木霉Mu-3菌株有较强的抑菌效果,可以在化学防治时轮换或者混配使用。相对而言,抑菌圈法比较适合于定性试验;生长速率法能准确反映药剂毒力的大小,不仅适合定性试验,也适用于定量试验。

菌株的抑菌效果。结果表明,分离获得的5株木霉菌株均被鉴定为绿木霉(Trichoderma virens);室内毒力测定结果表明,施保克、高效绿霉净、势克、多菌灵、甲基硫菌灵对绿木霉Mu-3菌株有较强的抑菌效果,可以在化学防治时轮换或者混配使用。相对而言,抑菌圈法比较适合于定性试验;生长速率法能准确反映药剂毒力的大小,不仅适合定性试验,也适用于定量试验。 ),茶树叶片中大量元素含量

),茶树叶片中大量元素含量  ,必需微量元素含量Mn>Fe>Zn>Ni>Sr>Cu>Co>Cr>Sn>Se>Mo>V,非必需微量元素含量Al>B>Ti>Ba>Tl,有害元素均符合国家标准规定。相关性分析显示,45对元素之间存在显著正相关、9对元素之间存在显著负相关。聚类分析结果显示,大叶种茶树品种聚类趋于一类,相同育种地区茶树品种趋于一类。主成分分析结果显示,B、Na、Sn、Al、Cd、PbSe、Sr、Ba、Mo、Cr、As、Zn、Ti、Ni和Fe可作为这些茶树的特征元素,并筛选了10份综合得分靠前的茶树品种。[结论]当地茶园种植的茶叶中各元素含量丰富,有害元素低,研究结果为当地茶叶品质控制以及茶树品种的筛选提供参考依据。

,必需微量元素含量Mn>Fe>Zn>Ni>Sr>Cu>Co>Cr>Sn>Se>Mo>V,非必需微量元素含量Al>B>Ti>Ba>Tl,有害元素均符合国家标准规定。相关性分析显示,45对元素之间存在显著正相关、9对元素之间存在显著负相关。聚类分析结果显示,大叶种茶树品种聚类趋于一类,相同育种地区茶树品种趋于一类。主成分分析结果显示,B、Na、Sn、Al、Cd、PbSe、Sr、Ba、Mo、Cr、As、Zn、Ti、Ni和Fe可作为这些茶树的特征元素,并筛选了10份综合得分靠前的茶树品种。[结论]当地茶园种植的茶叶中各元素含量丰富,有害元素低,研究结果为当地茶叶品质控制以及茶树品种的筛选提供参考依据。 ,一级生态廊道19条,二级生态廊道18条,总长 959.79km ,一级生态节点37个,二级生态节点32个;优化后研究区19块生态源地面积增加到

,一级生态廊道19条,二级生态廊道18条,总长 959.79km ,一级生态节点37个,二级生态节点32个;优化后研究区19块生态源地面积增加到  。基于以上结论,对湛江市生态安全格局提出“三区、三带、三廊"的空间优化建议,对湛江市生态安全稳定持续发展有一定参考价值。

。基于以上结论,对湛江市生态安全格局提出“三区、三带、三廊"的空间优化建议,对湛江市生态安全稳定持续发展有一定参考价值。

登录

登录