目录

快速导航-

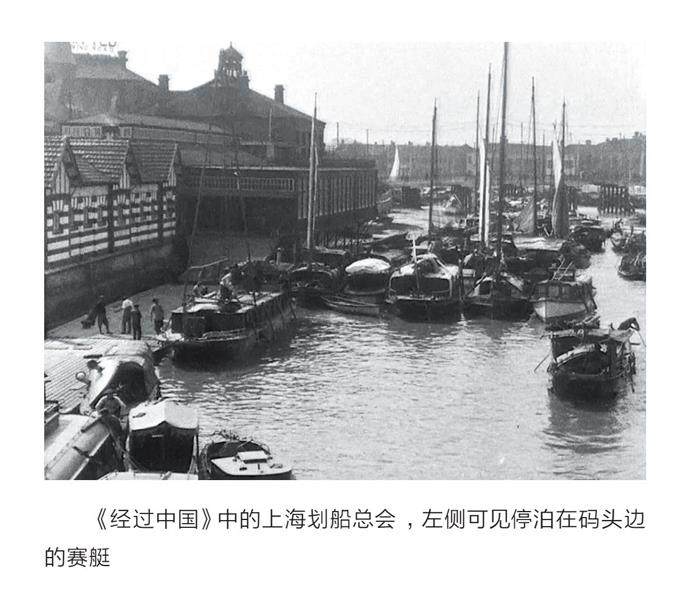

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 历史影像空间中“城市意象”的塑造

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 历史影像空间中“城市意象”的塑造

-

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 比较视野下德占时期青岛的电影放映活动考略

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 比较视野下德占时期青岛的电影放映活动考略

-

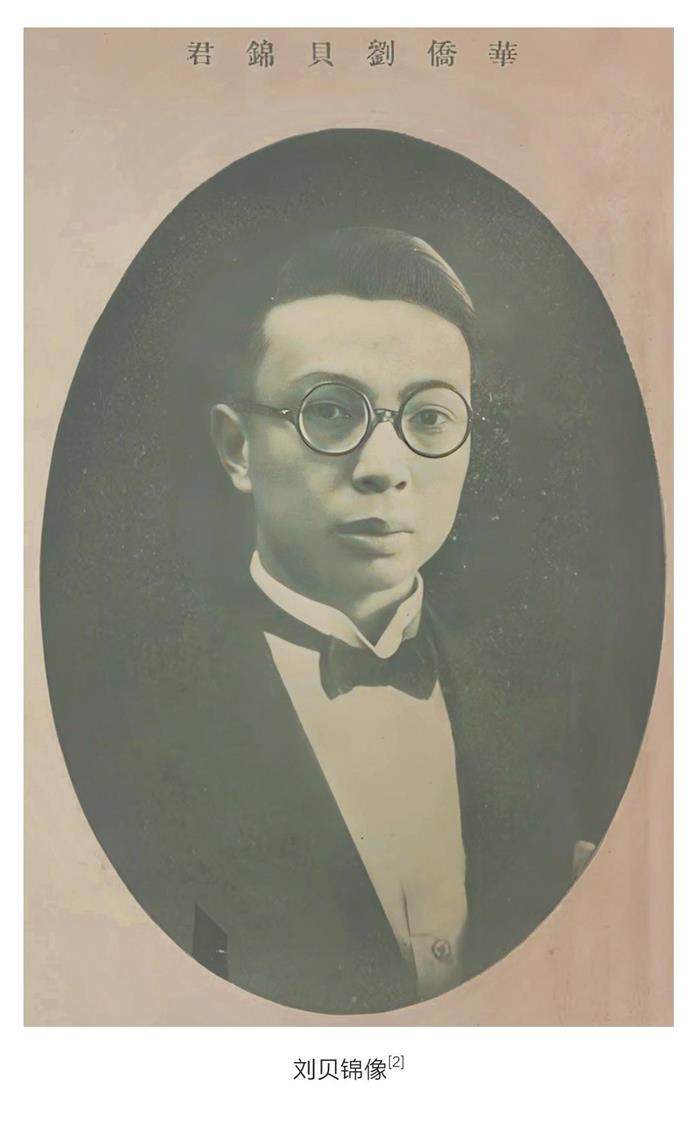

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 早期南洋华语制片考述

专题·国际传播视野下的中国早期电影史研究 | 早期南洋华语制片考述

-

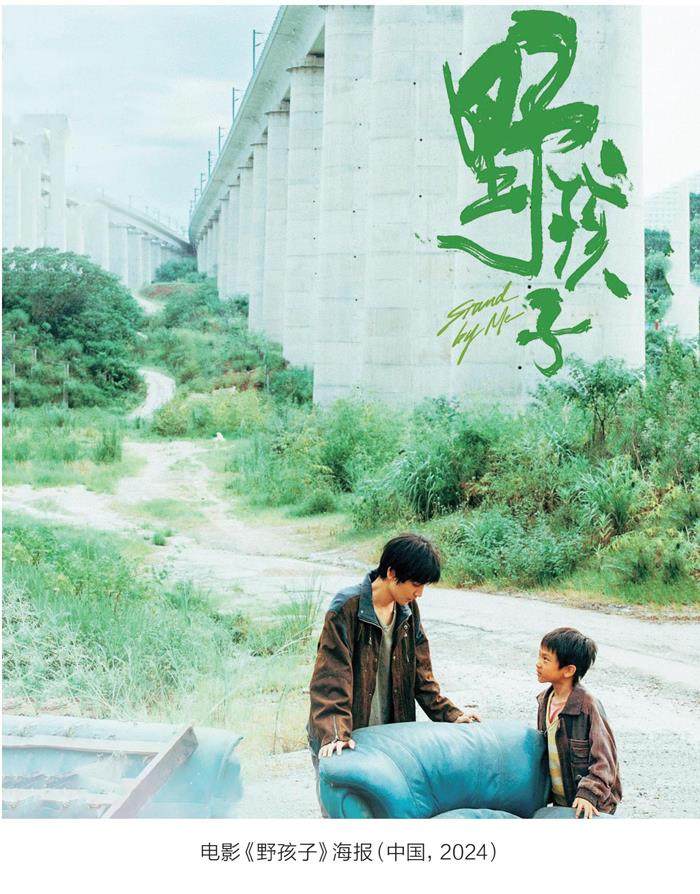

访谈 | 从舞台到电影:对话观众,自觉表达,捕捉日常的隐秘与诗意

访谈 | 从舞台到电影:对话观众,自觉表达,捕捉日常的隐秘与诗意

-

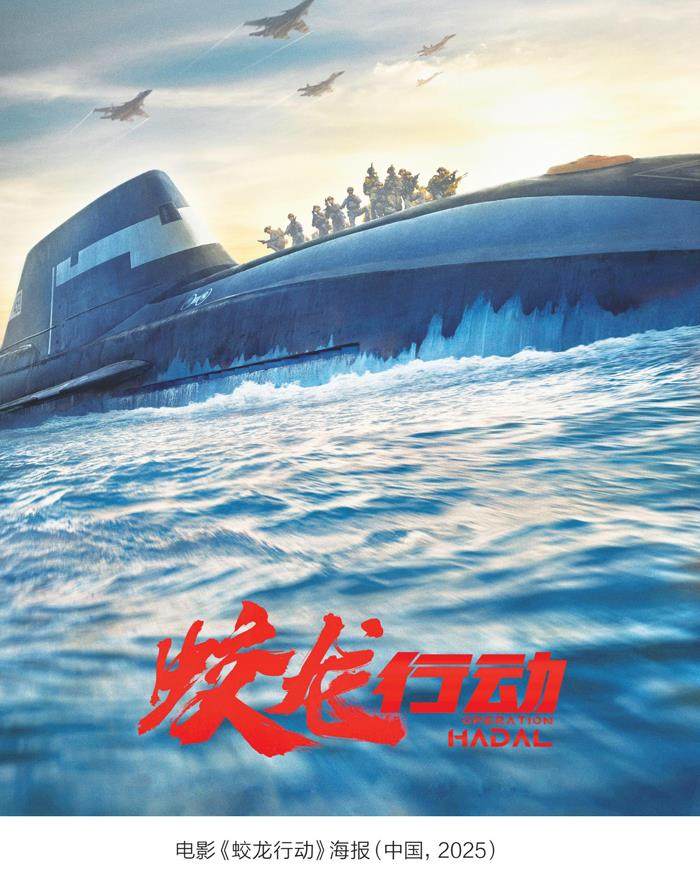

新片锐评 | 《蛟龙行动》:“临场”叙事的新探索及其“沉浸-介入”美学

新片锐评 | 《蛟龙行动》:“临场”叙事的新探索及其“沉浸-介入”美学

-

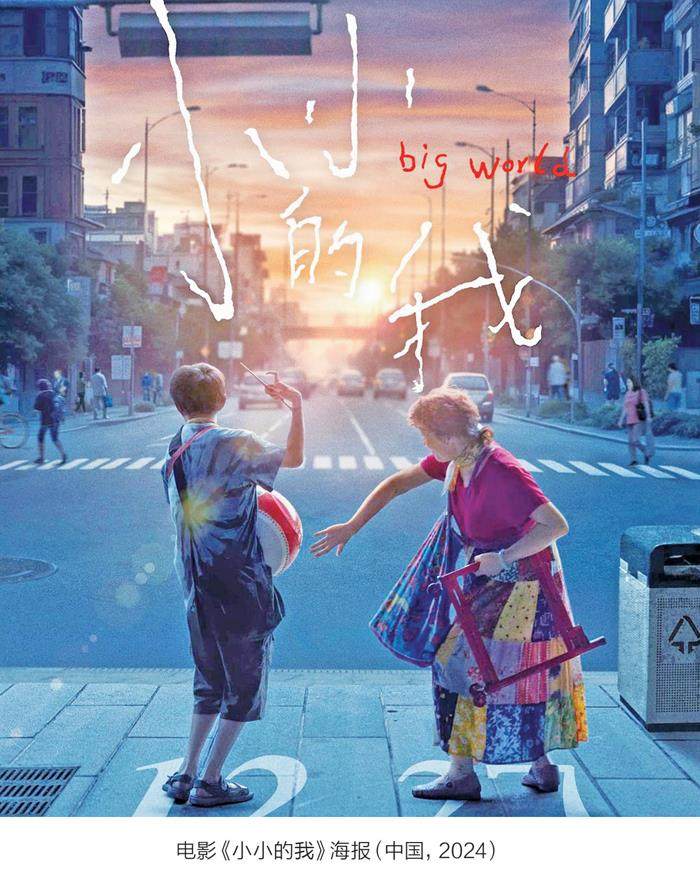

新片锐评 | 《小小的我》:疾病叙事的“白描-情绪”具身向探索与主体性表达

新片锐评 | 《小小的我》:疾病叙事的“白描-情绪”具身向探索与主体性表达

-

导演研究 | 继承与超越:阿莉切·罗尔瓦赫尔电影创作研究

导演研究 | 继承与超越:阿莉切·罗尔瓦赫尔电影创作研究

-

导演研究 | 空间叙事学视域下电影与建筑协同叙事影像表达

导演研究 | 空间叙事学视域下电影与建筑协同叙事影像表达

-

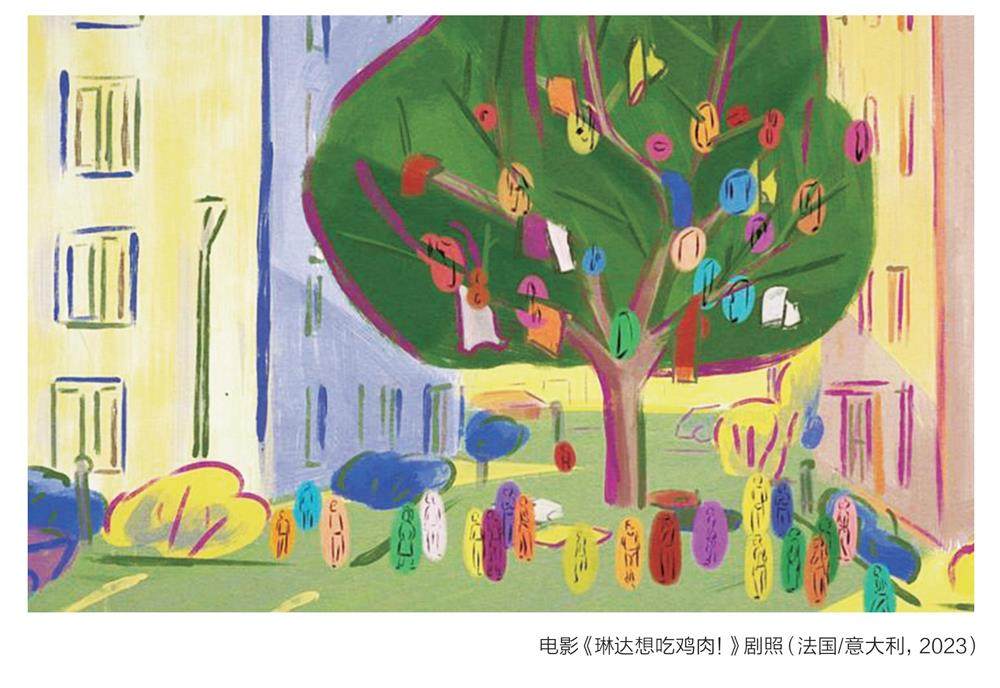

电影文化 | 人类共同体视野下的多样表述与艺术生命探究

电影文化 | 人类共同体视野下的多样表述与艺术生命探究

-

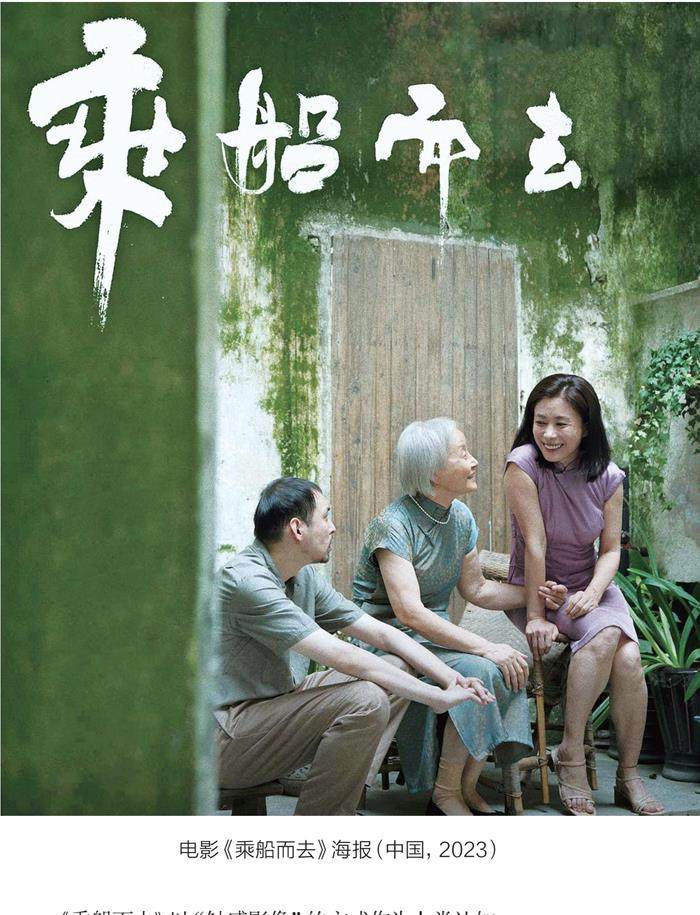

电影文化 | 《乘船而去》:“触感影像”下的故乡建构与精神书写

电影文化 | 《乘船而去》:“触感影像”下的故乡建构与精神书写

-

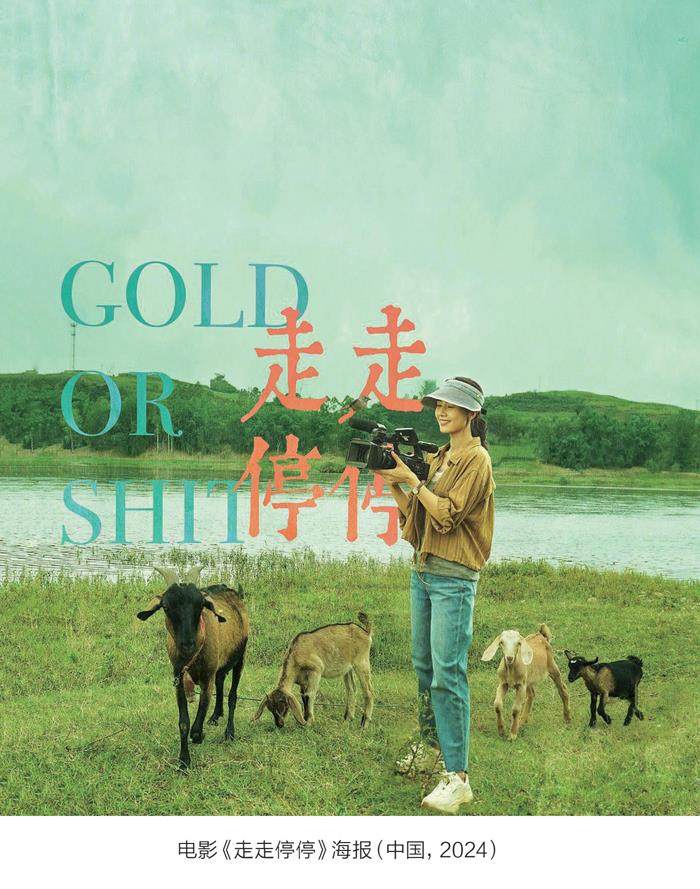

类型与题材 | 新时代以来中国现实主义电影发展的新趋势研究

类型与题材 | 新时代以来中国现实主义电影发展的新趋势研究

-

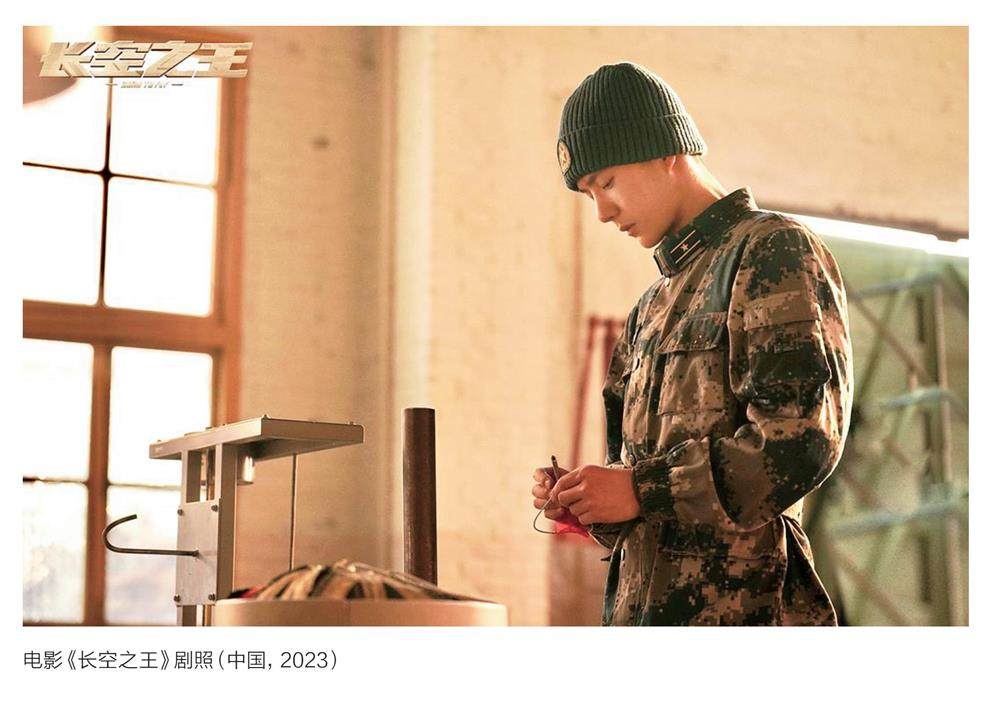

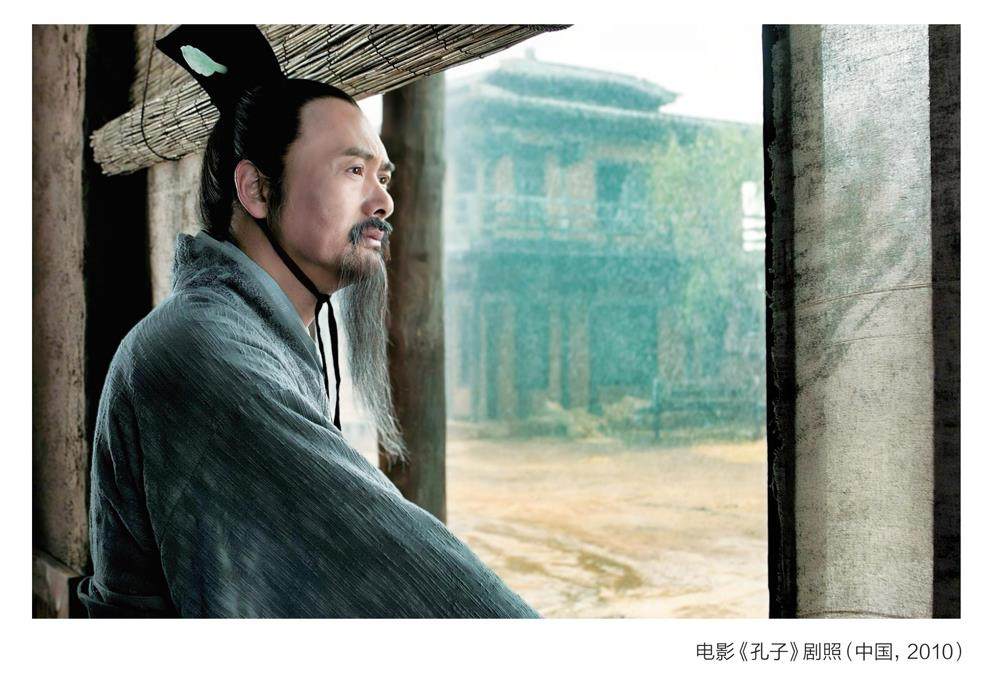

类型与题材 | 影像·视听·叙事:新主流电影的国家形象建构论析(2019—2024年)

类型与题材 | 影像·视听·叙事:新主流电影的国家形象建构论析(2019—2024年)

-

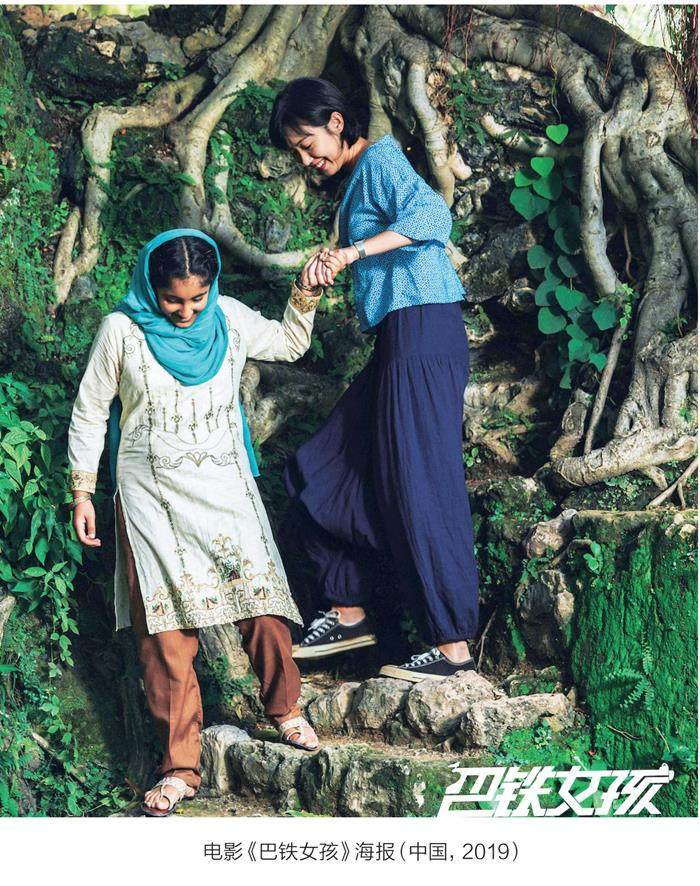

“一带一路”影视艺术研究 | 新质生产力赋能“一带一路”电影共同体美学的建构与表达

“一带一路”影视艺术研究 | 新质生产力赋能“一带一路”电影共同体美学的建构与表达

-

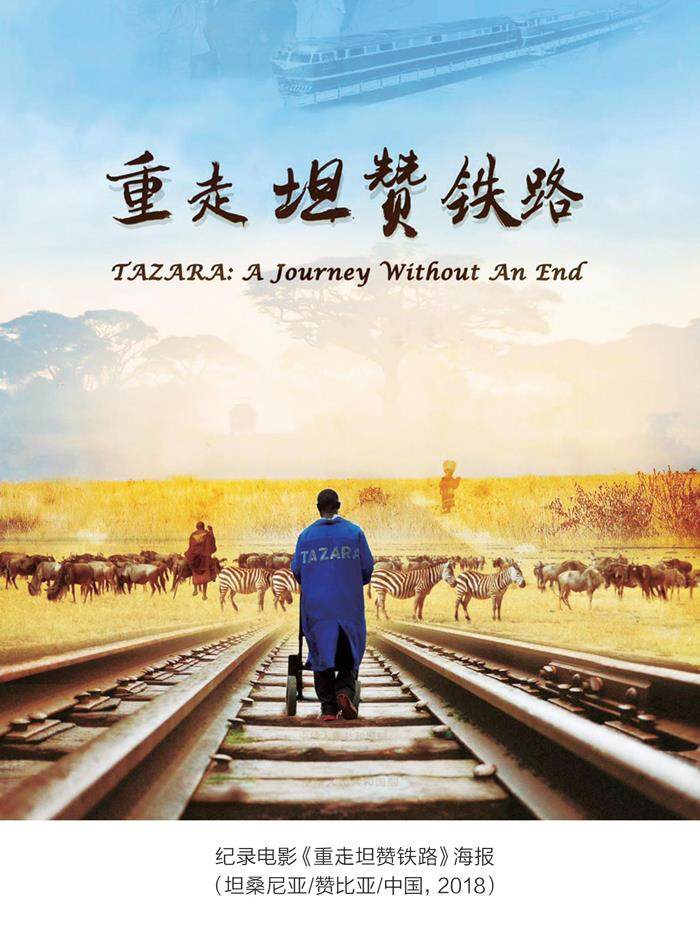

“一带一路”影视艺术研究 | “一带一路”背景下中非影视文化交流的图景新变与多维协同

“一带一路”影视艺术研究 | “一带一路”背景下中非影视文化交流的图景新变与多维协同

-

影视艺苑 | 从电影配乐看民族音乐的国际传播

影视艺苑 | 从电影配乐看民族音乐的国际传播

-

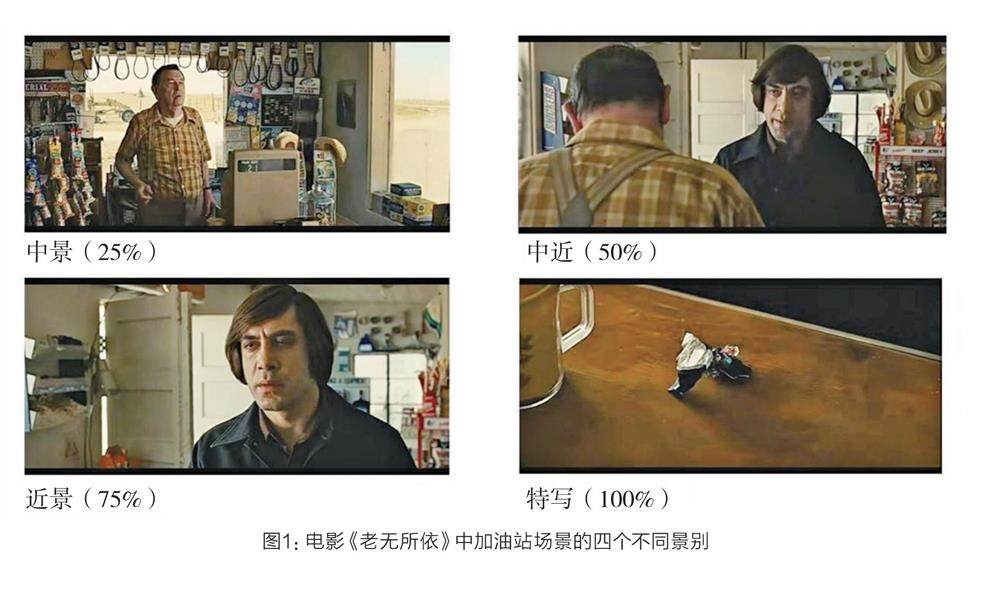

影视艺苑 | 电影摄影对影像节奏的构建刍议

影视艺苑 | 电影摄影对影像节奏的构建刍议

登录

登录