目录

快速导航-

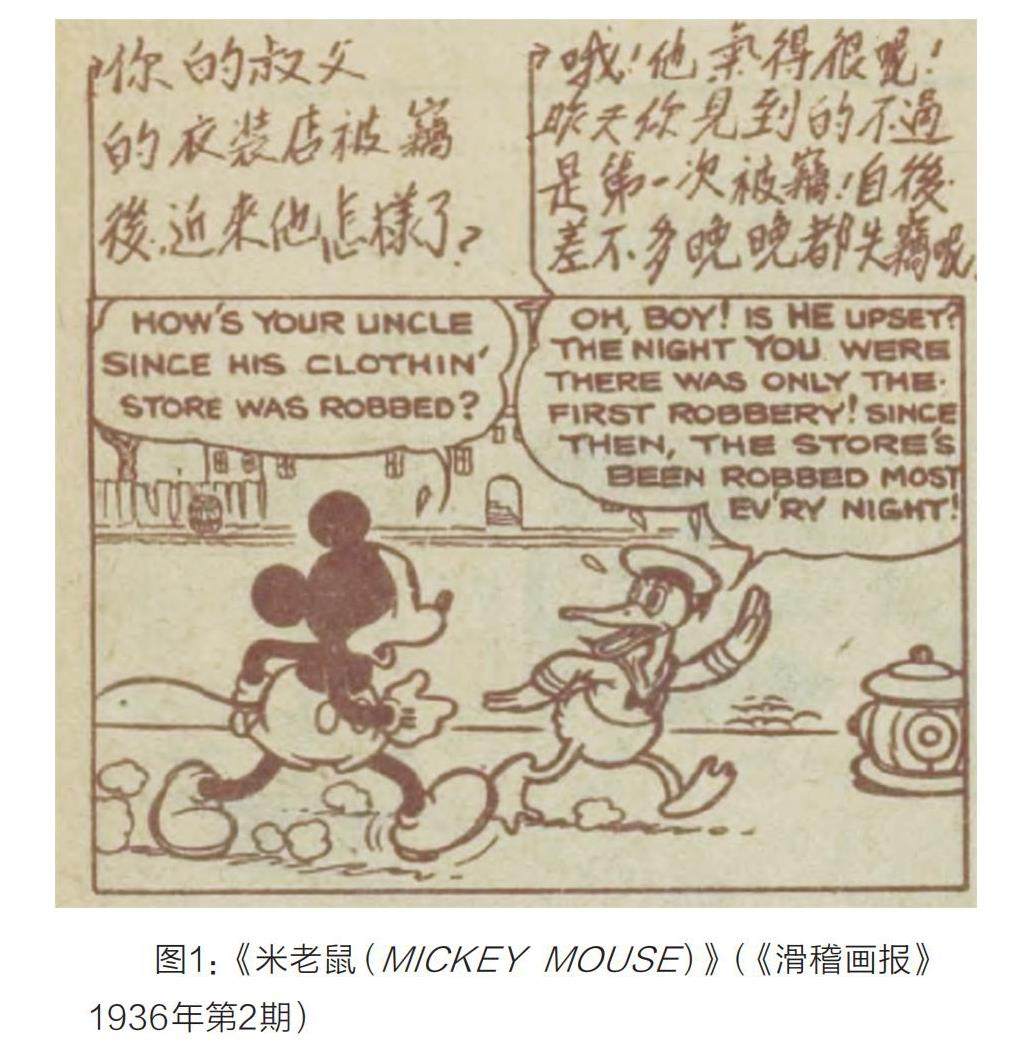

专题 · 中国早期电影史研究 | 形象嫁接与声景搭建:20世纪30年代万氏兄弟动画创作的跨媒介实践

专题 · 中国早期电影史研究 | 形象嫁接与声景搭建:20世纪30年代万氏兄弟动画创作的跨媒介实践

-

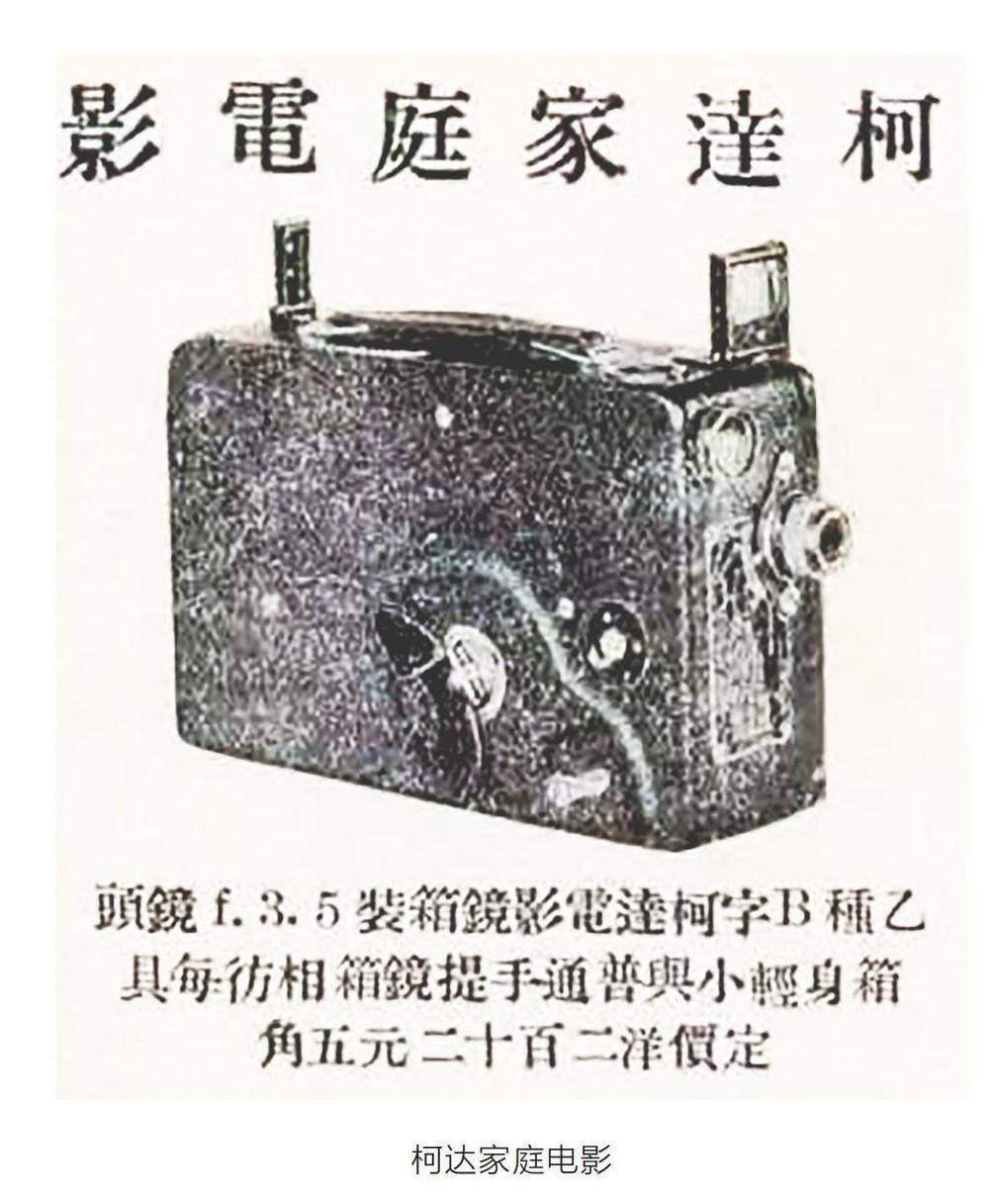

专题 · 中国早期电影史研究 | “家中即可演映电影”:早期中国家庭电影的媒介考古

专题 · 中国早期电影史研究 | “家中即可演映电影”:早期中国家庭电影的媒介考古

-

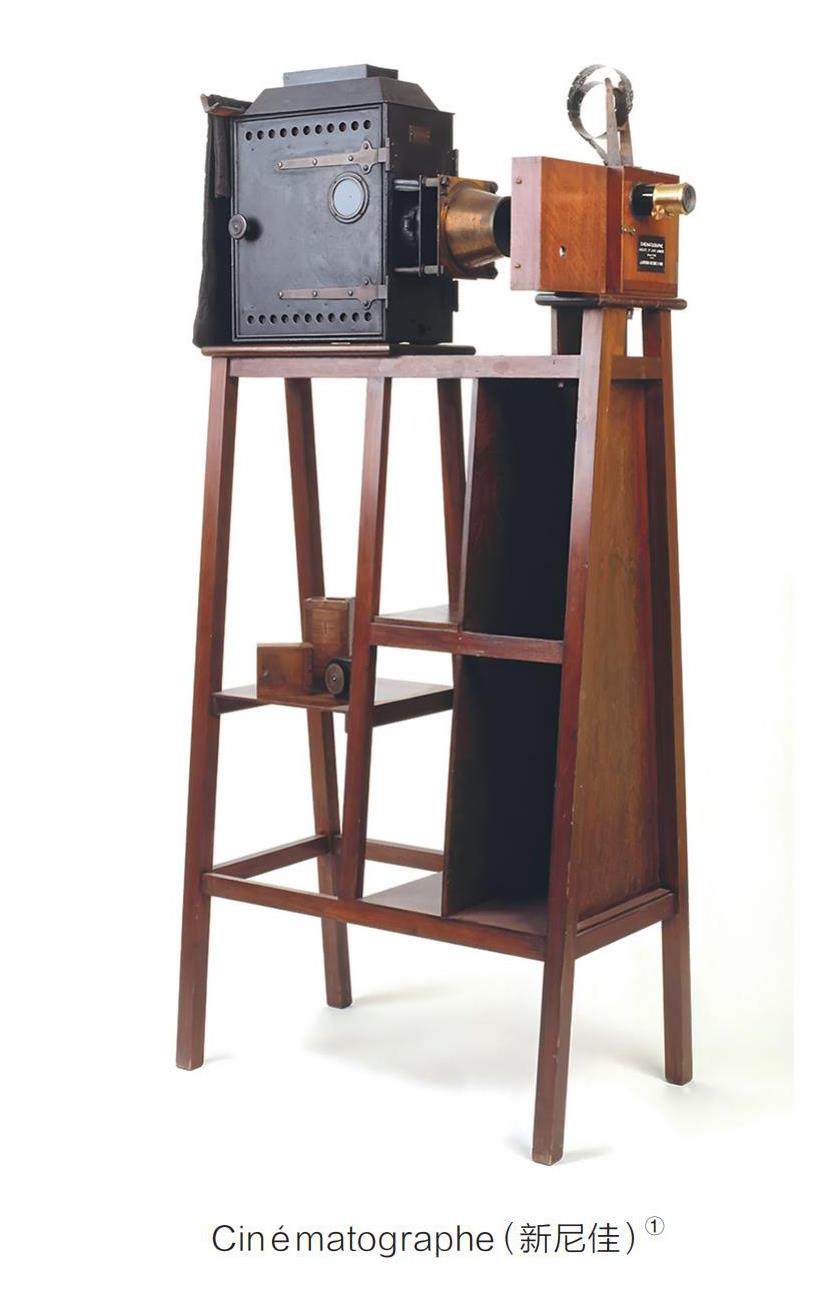

专题 · 中国早期电影史研究 | 中国电影史前期的媒介考古(1897-1920)

专题 · 中国早期电影史研究 | 中国电影史前期的媒介考古(1897-1920)

-

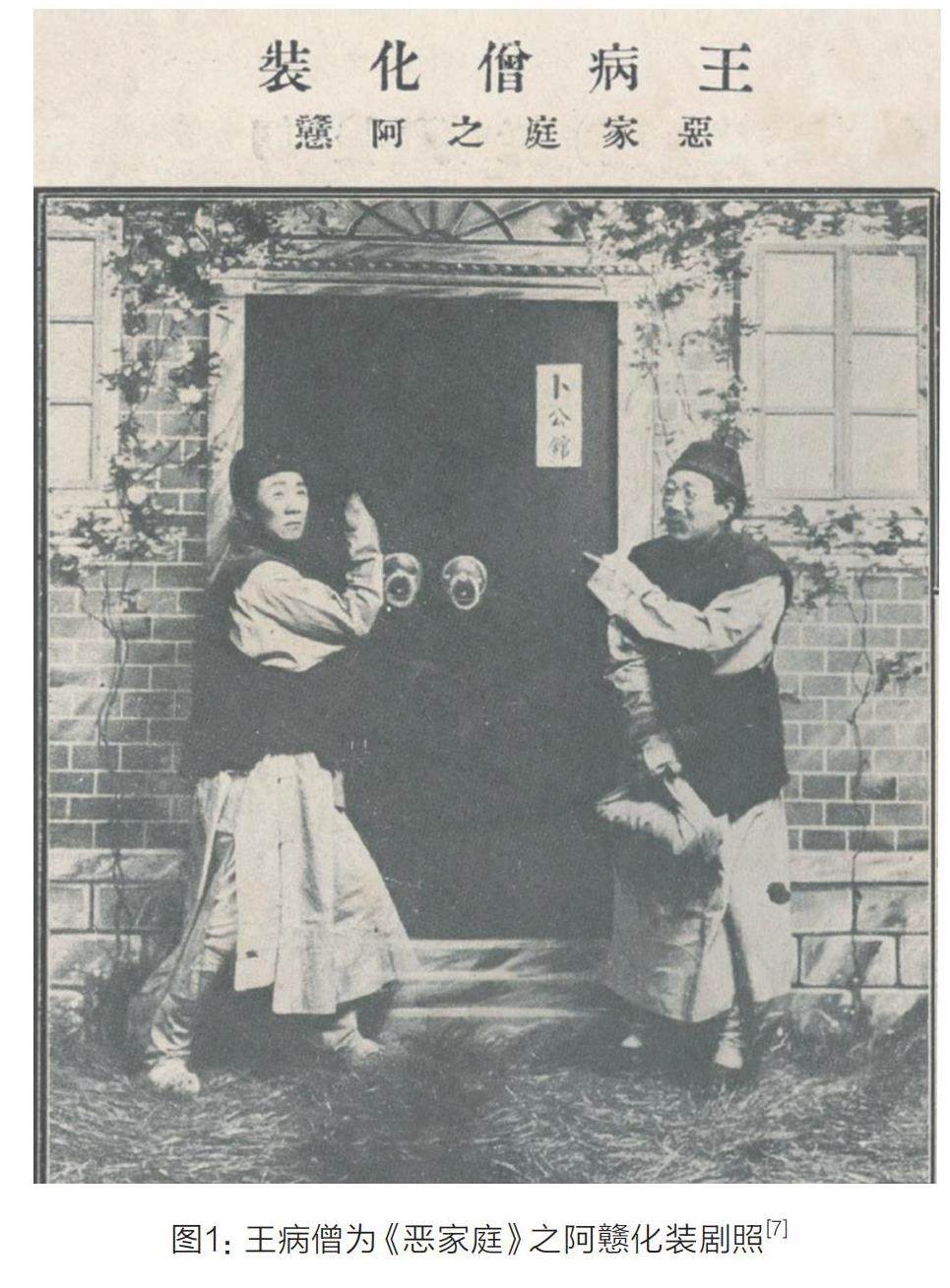

专题 · 中国早期电影史研究 | 由“戏”入“影”:早期影戏观影响下的中国电影化装

专题 · 中国早期电影史研究 | 由“戏”入“影”:早期影戏观影响下的中国电影化装

-

新片锐评 | 《哪吒之魔童闹海》: “神话-现代”叙事及其情绪动力学

新片锐评 | 《哪吒之魔童闹海》: “神话-现代”叙事及其情绪动力学

-

新片锐评 | 《射雕英雄传》中的侠义精神新诠释和构建文化认同的方式

新片锐评 | 《射雕英雄传》中的侠义精神新诠释和构建文化认同的方式

-

电影声音 | 调度与幻构:当代中国电影声音景观叙事策略研究

电影声音 | 调度与幻构:当代中国电影声音景观叙事策略研究

-

电影声音 | 论电影声音创作的碎片化概念和创作理念

电影声音 | 论电影声音创作的碎片化概念和创作理念

-

电影文化 | 追寻与复归:论当代中国电影中隐逸情怀的表达

电影文化 | 追寻与复归:论当代中国电影中隐逸情怀的表达

-

电影文化 | 改革开放以来中国战争电影中革命领袖形象的审美意蕴

电影文化 | 改革开放以来中国战争电影中革命领袖形象的审美意蕴

-

电影文化 | 影史视域下新主流电影的审美特征与文化阐释

电影文化 | 影史视域下新主流电影的审美特征与文化阐释

-

动画视域 | 2024年暑期档动画电影的多元叙事、美学营造与风格建构

动画视域 | 2024年暑期档动画电影的多元叙事、美学营造与风格建构

-

动画视域 | 技术创新与艺术创作:AIGC赋能动画电影创作的机遇与挑战

动画视域 | 技术创新与艺术创作:AIGC赋能动画电影创作的机遇与挑战

-

网络视听研究 | 技术逻辑与价值引领:“两创”视域下AI微短剧与中华优秀传统文化的融合发展

网络视听研究 | 技术逻辑与价值引领:“两创”视域下AI微短剧与中华优秀传统文化的融合发展

-

网络视听研究 | 互联网微短剧业态新观察:内容特色、商业模式与主流入局

网络视听研究 | 互联网微短剧业态新观察:内容特色、商业模式与主流入局

-

影视艺苑 | 数字技术时代的西方戏剧艺术

影视艺苑 | 数字技术时代的西方戏剧艺术

-

影视艺苑 | 新媒体赋能红色文化电影主流价值观传播:价值解读与路径探赜

影视艺苑 | 新媒体赋能红色文化电影主流价值观传播:价值解读与路径探赜

登录

登录