目录

快速导航-

专题 · 影像前沿理论研究 | 从数字影像到AI影像:数智时代的技术进阶与叙事风格演进

专题 · 影像前沿理论研究 | 从数字影像到AI影像:数智时代的技术进阶与叙事风格演进

-

专题 · 影像前沿理论研究 | 人工智能视域下的科幻电影悲剧叙事

专题 · 影像前沿理论研究 | 人工智能视域下的科幻电影悲剧叙事

-

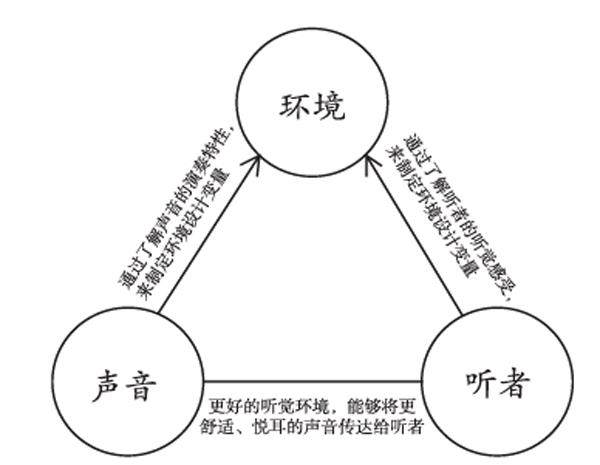

专题 · 影像前沿理论研究 | 让影像“开口说话”

专题 · 影像前沿理论研究 | 让影像“开口说话”

-

访谈 | 对谈《180天重启计划》导演李漠:“情感-伦理”叙事的现代变奏与“召唤式创作”策略

访谈 | 对谈《180天重启计划》导演李漠:“情感-伦理”叙事的现代变奏与“召唤式创作”策略

-

新片锐评 | 《封神第二部:战火西岐》:“神话-史诗”叙事的“觉观”再构与瓦解

新片锐评 | 《封神第二部:战火西岐》:“神话-史诗”叙事的“觉观”再构与瓦解

-

新片锐评 | 《熊出没·重启未来》:“故事世界”的中式探索及其“科幻现实主义”建构

新片锐评 | 《熊出没·重启未来》:“故事世界”的中式探索及其“科幻现实主义”建构

-

电影理论 | 技术、模型与本体:AI多模态艺术实践的“作者性”研究

电影理论 | 技术、模型与本体:AI多模态艺术实践的“作者性”研究

-

电影理论 | 历史时间的“空间性”:潘佩罗电影小组电影创作述评

电影理论 | 历史时间的“空间性”:潘佩罗电影小组电影创作述评

-

电影文学 | 马伯庸小说到电视剧跨媒介改编的叙事维度与文化呈现

电影文学 | 马伯庸小说到电视剧跨媒介改编的叙事维度与文化呈现

-

电影文学 | 舞韵·剧情·结构:舞剧电影《只此青绿》的叙事艺术探析

电影文学 | 舞韵·剧情·结构:舞剧电影《只此青绿》的叙事艺术探析

-

类型与题材 | “原色”现实的去戏剧化呈现

类型与题材 | “原色”现实的去戏剧化呈现

-

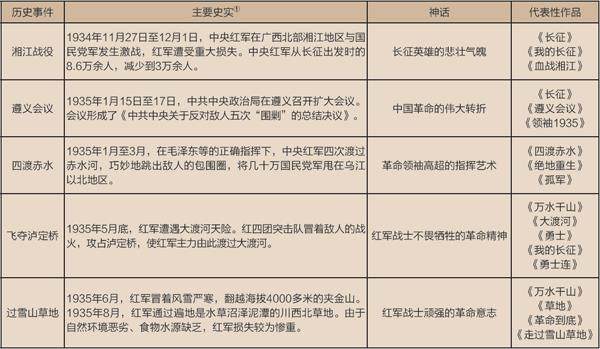

类型与题材 | 媒介再现与记忆建构:长征题材电影的历史叙事研究

类型与题材 | 媒介再现与记忆建构:长征题材电影的历史叙事研究

-

影视评论 | 《好东西》与自媒体时代的电影叙事:话语生产与传播语境的融合

影视评论 | 《好东西》与自媒体时代的电影叙事:话语生产与传播语境的融合

-

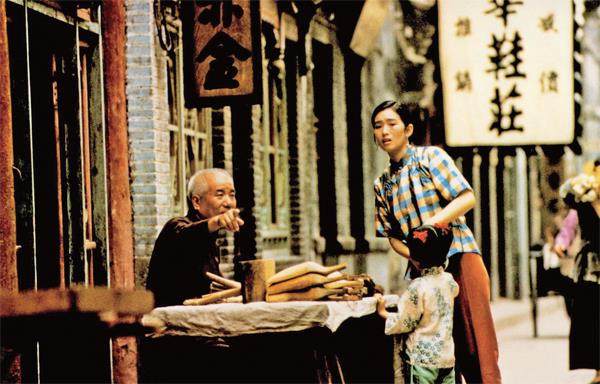

影视评论 | 年代生活剧的空间叙事

影视评论 | 年代生活剧的空间叙事

-

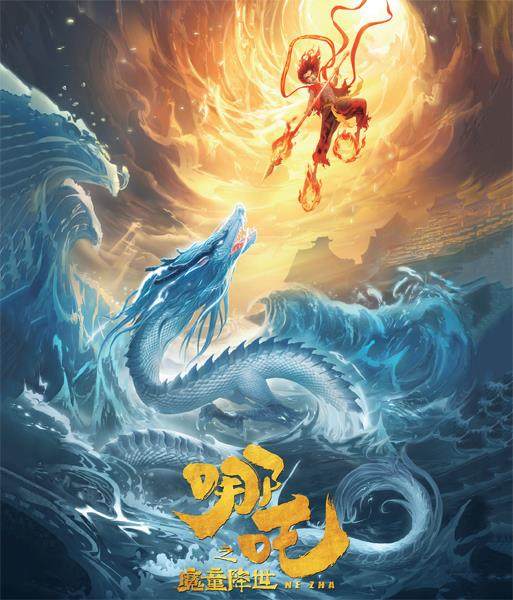

动画视域 | “哪吒”系列电影:叙事深化、符号嬗变与技术赋能下的文化共鸣

动画视域 | “哪吒”系列电影:叙事深化、符号嬗变与技术赋能下的文化共鸣

-

动画视域 | 共情传播视域下动画电影的“在地性”叙事策略与文化景观建构

动画视域 | 共情传播视域下动画电影的“在地性”叙事策略与文化景观建构

-

影视艺苑 | 审美与向善:儒家思想与美育教育

影视艺苑 | 审美与向善:儒家思想与美育教育

-

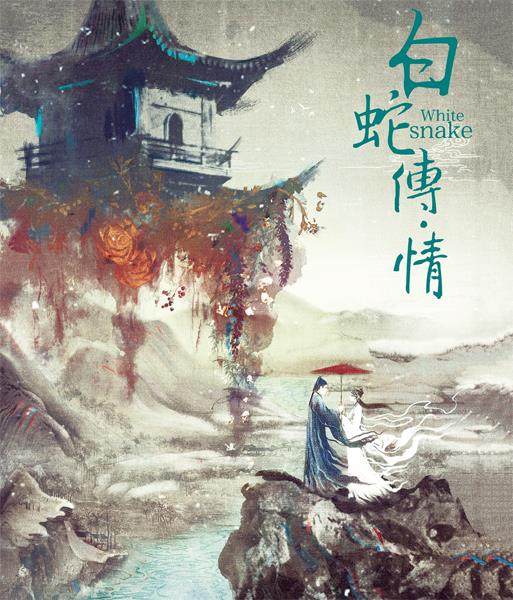

影视艺苑 | 数字美学与艺术突破:我国戏曲电影的叙事表达与美学意义

影视艺苑 | 数字美学与艺术突破:我国戏曲电影的叙事表达与美学意义

登录

登录