目录

快速导航-

卷首 | 超越AI工具箱思维,构建人机共生关系

卷首 | 超越AI工具箱思维,构建人机共生关系

-

对话 | 生成式人工智能助力教学创新的路径与实践

对话 | 生成式人工智能助力教学创新的路径与实践

-

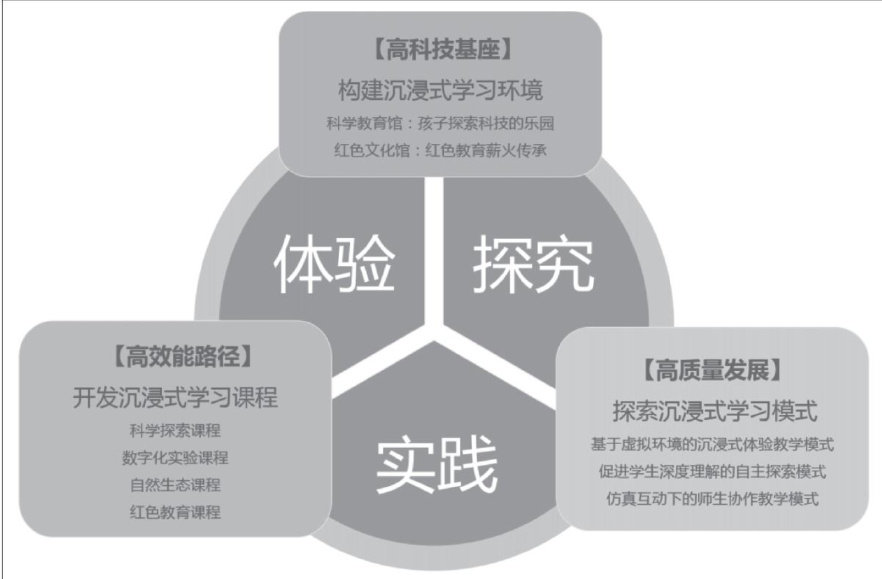

聚焦 | 新质教育视域下沉浸式学习的构建与实践

聚焦 | 新质教育视域下沉浸式学习的构建与实践

-

专栏 | AI与教育的模版工程

专栏 | AI与教育的模版工程

-

专栏 | 教育漫谈:“热搜”里潜藏的学习契机

专栏 | 教育漫谈:“热搜”里潜藏的学习契机

-

专栏 | 关注那个叫阿尔法的策略

专栏 | 关注那个叫阿尔法的策略

-

课标探索 | 既要创新,更要安全

课标探索 | 既要创新,更要安全

-

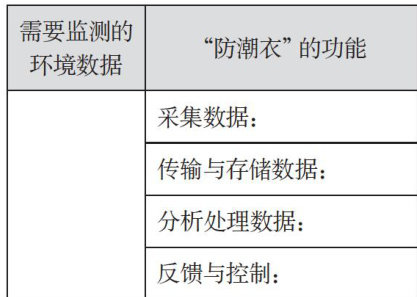

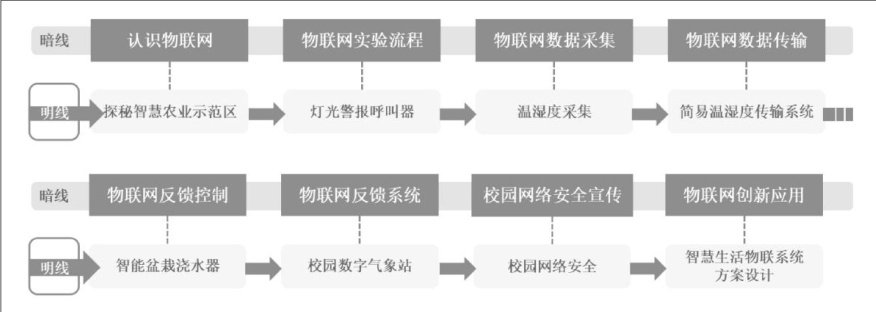

课标探索 | “物联网创新应用”教学实践研究

课标探索 | “物联网创新应用”教学实践研究

-

课标探索 | 初中物联网安全教学的特点与实施策略

课标探索 | 初中物联网安全教学的特点与实施策略

-

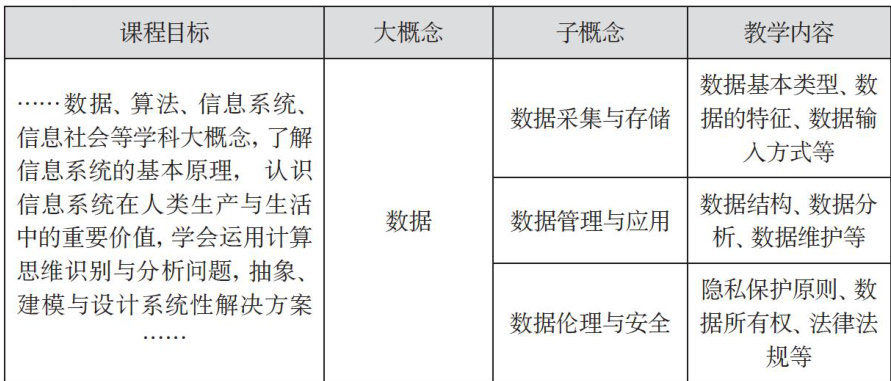

教研视点 | 新课标背景下信息科技课程设计与实施

教研视点 | 新课标背景下信息科技课程设计与实施

-

教研视点 | 新课标背景下信息科技插图教学研究

教研视点 | 新课标背景下信息科技插图教学研究

-

教研视点 | 基于大概念与混合式教学融合的初中信息科技核心素养培养探究

教研视点 | 基于大概念与混合式教学融合的初中信息科技核心素养培养探究

-

教研视点 | 核心素养导向的高中信息技术大单元教学路径探索

教研视点 | 核心素养导向的高中信息技术大单元教学路径探索

-

教研视点 | 五维推进:高中信息技术大单元作业的设计策略

教研视点 | 五维推进:高中信息技术大单元作业的设计策略

-

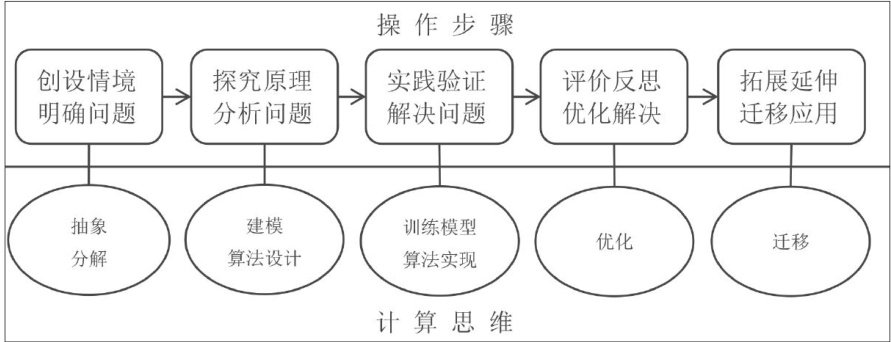

课程教学 | 计算思维导向下问题式学习设计与实施

课程教学 | 计算思维导向下问题式学习设计与实施

-

课程教学 | 深度学习视域下高中人工智能算法教学实践探索

课程教学 | 深度学习视域下高中人工智能算法教学实践探索

-

课程教学 | 基于大单元理念的网络模块逆向教学模式设计与实证研究

课程教学 | 基于大单元理念的网络模块逆向教学模式设计与实证研究

-

课程教学 | 生成式人工智能助力信息科技学习评价的实践与思考

课程教学 | 生成式人工智能助力信息科技学习评价的实践与思考

-

课程教学 | 生成式人工智能赋能高中信息技术单元教学的实践探索

课程教学 | 生成式人工智能赋能高中信息技术单元教学的实践探索

-

课程教学 | 转识成智:小学信息科技“三真三式”真实性学习转化策略

课程教学 | 转识成智:小学信息科技“三真三式”真实性学习转化策略

-

课程教学 | 解构抽象思维的密码:基于算法教学的“33”模式探究

课程教学 | 解构抽象思维的密码:基于算法教学的“33”模式探究

-

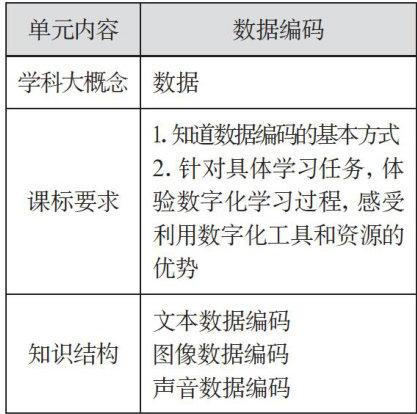

课程教学 | 《义务教育信息科技教学指南》指导下的校本化教学实践研究

课程教学 | 《义务教育信息科技教学指南》指导下的校本化教学实践研究

-

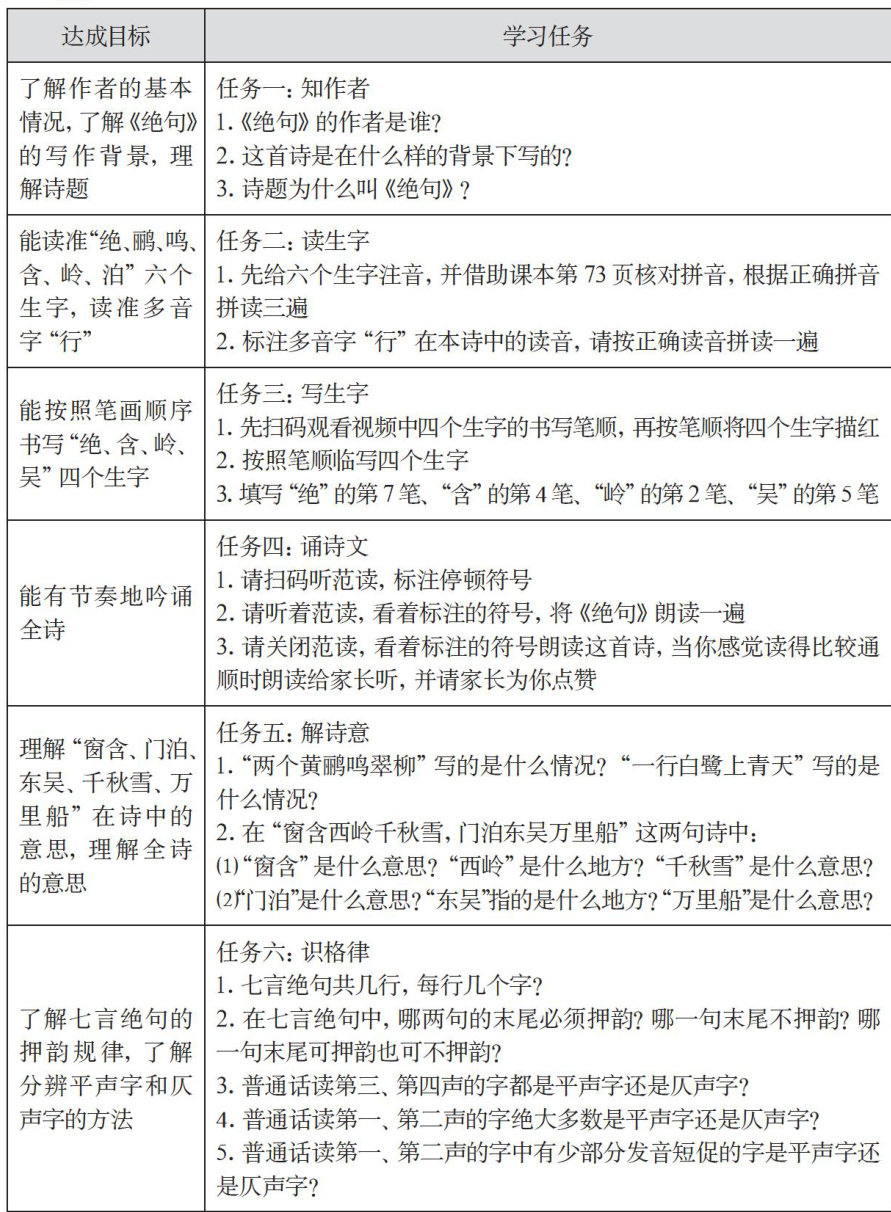

学科融合 | 融合生成式人工智能的微课程教学法在低年级古诗词教学中的创新实践

学科融合 | 融合生成式人工智能的微课程教学法在低年级古诗词教学中的创新实践

-

学科融合 | 驾驭生成式人工智能:收获与展望

学科融合 | 驾驭生成式人工智能:收获与展望

-

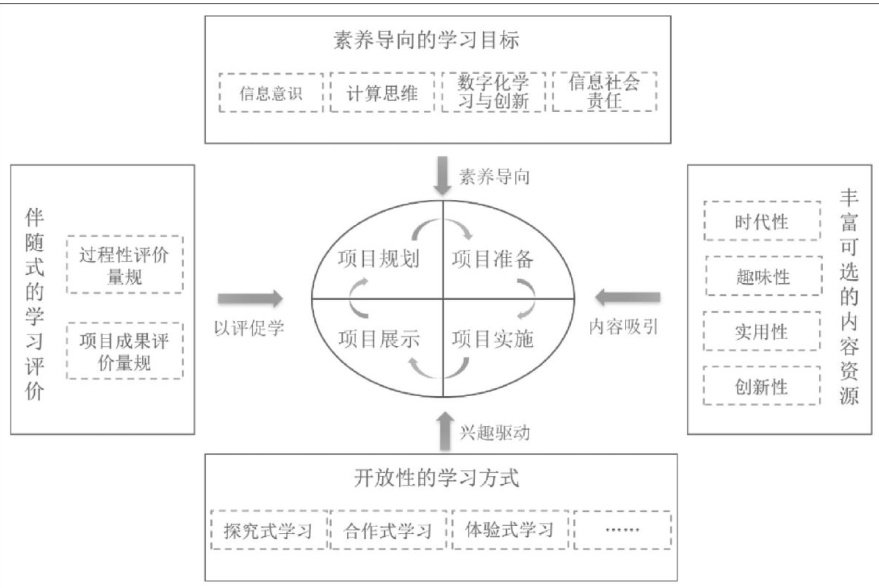

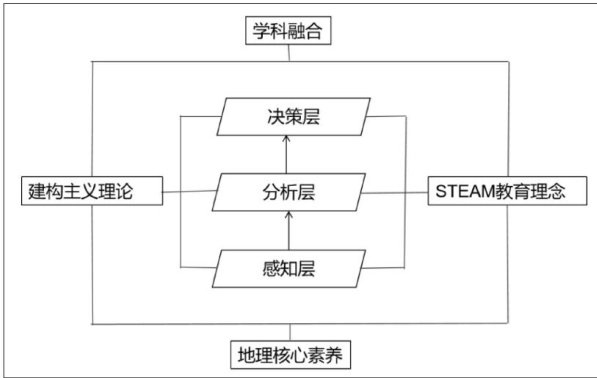

学科融合 | 人工智能赋能初中地理项目式学习的实践研究

学科融合 | 人工智能赋能初中地理项目式学习的实践研究

-

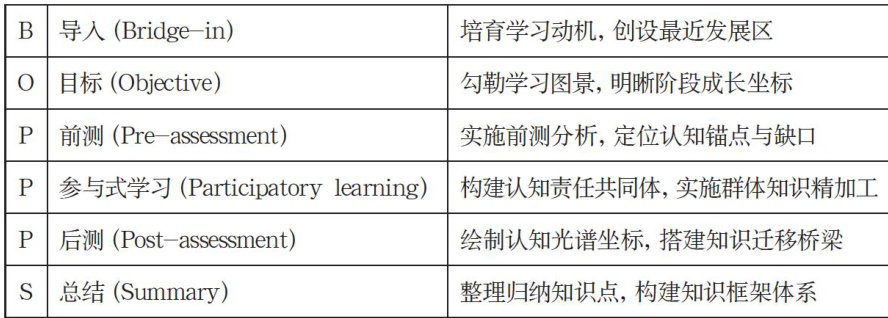

学科融合 | 无感知AI数字课堂系统赋能BOPPPS模式的小学数学精准教学实践研究

学科融合 | 无感知AI数字课堂系统赋能BOPPPS模式的小学数学精准教学实践研究

-

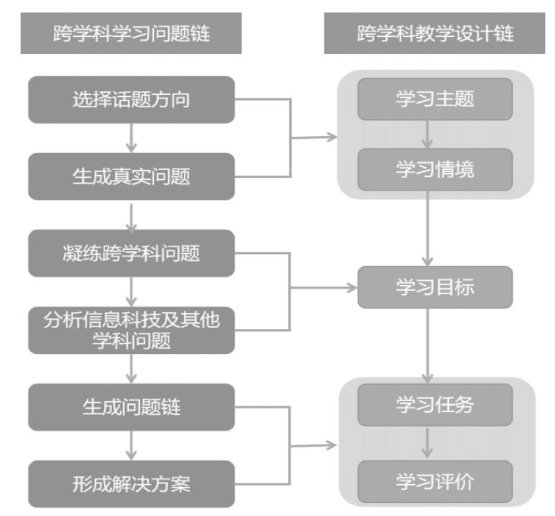

学科融合 | “双链”模式下跨学科主题学习活动设计与实践

学科融合 | “双链”模式下跨学科主题学习活动设计与实践

-

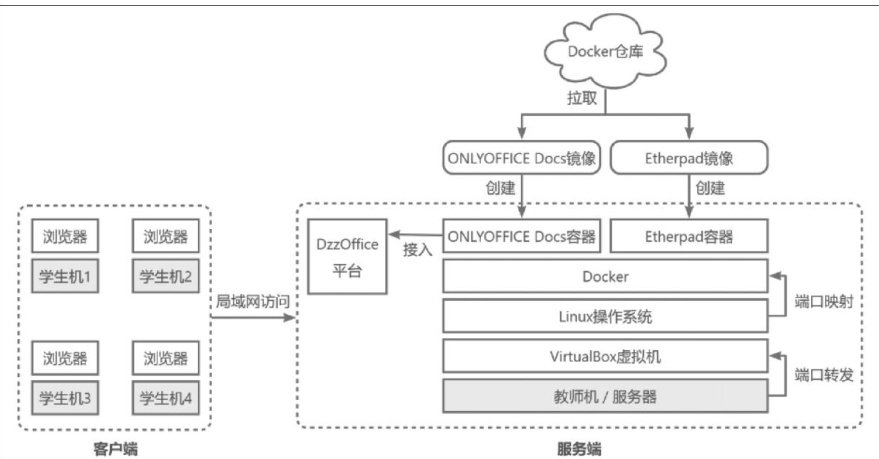

技术应用 | 在线协作文档的全开源部署方案

技术应用 | 在线协作文档的全开源部署方案

-

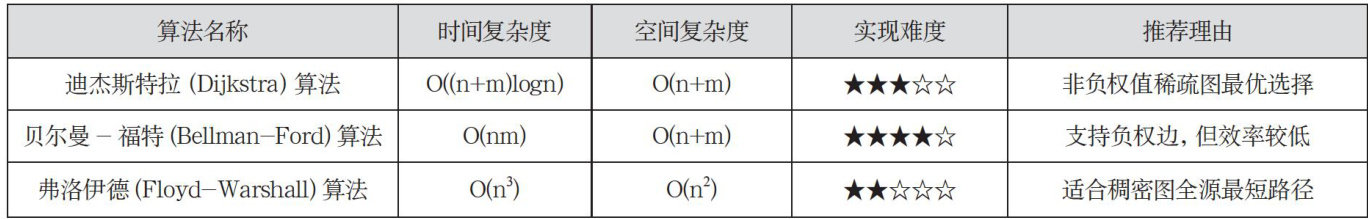

技术应用 | 从思路启发到代码优化:生成式人工智能在信息学奥赛解题中的全流程辅助

技术应用 | 从思路启发到代码优化:生成式人工智能在信息学奥赛解题中的全流程辅助

-

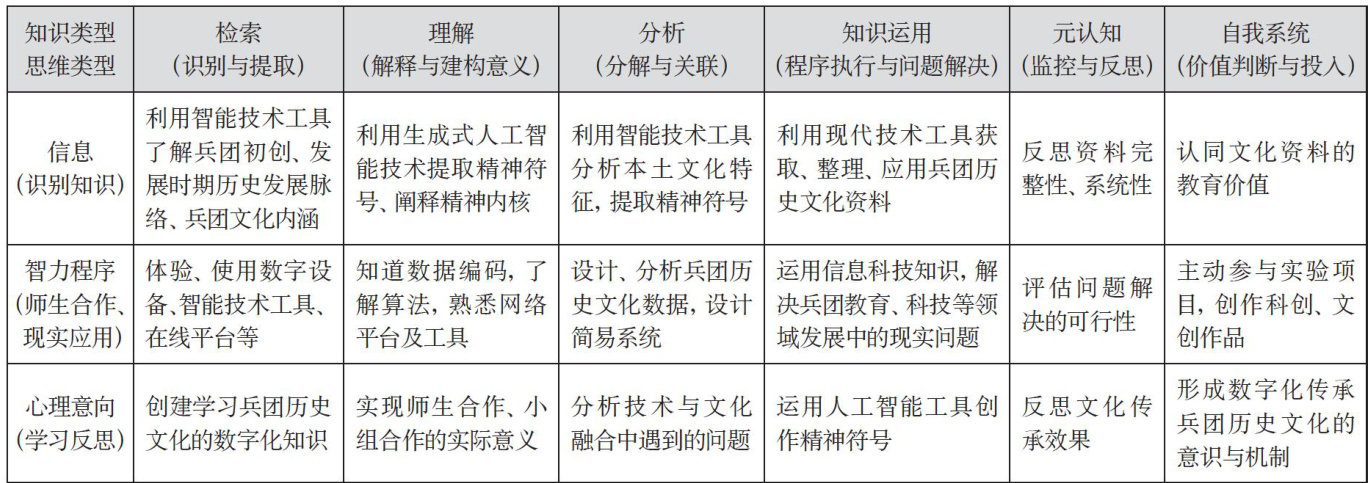

理论研讨 | 兵团文化融入信息科技学习手册现实困境、理念重塑和实践创新

理论研讨 | 兵团文化融入信息科技学习手册现实困境、理念重塑和实践创新

-

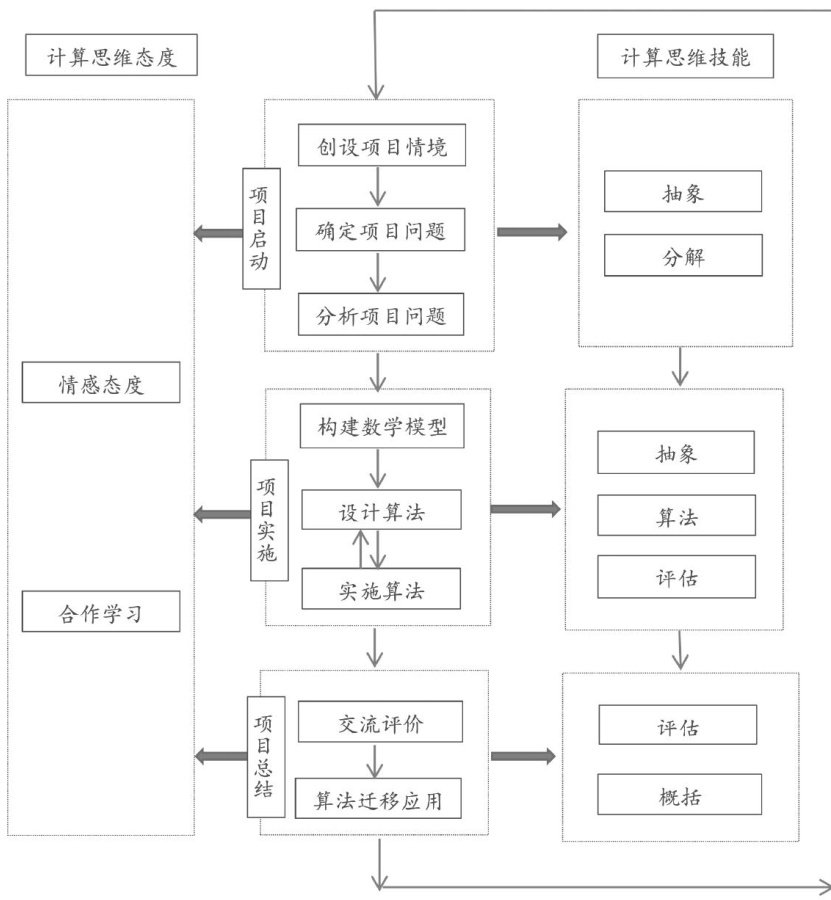

理论研讨 | 计算思维培养视角下项目式学习实证研究

理论研讨 | 计算思维培养视角下项目式学习实证研究

-

理论研讨 | 生成式人工智能赋能的初中校内自主学习空间构建研究

理论研讨 | 生成式人工智能赋能的初中校内自主学习空间构建研究

-

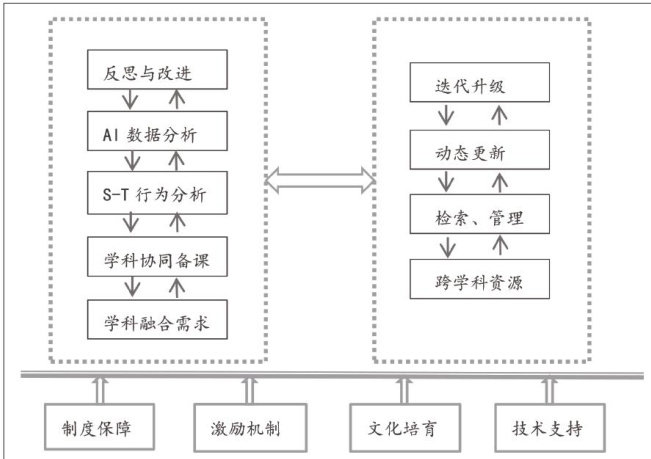

教师发展 | 跨学科协同:教育数字化转型背景下信息科技校本研修的生态化路径

教师发展 | 跨学科协同:教育数字化转型背景下信息科技校本研修的生态化路径

-

高教专区 | 例谈高校编程课的迭代式实践教学

高教专区 | 例谈高校编程课的迭代式实践教学

过往期刊

更多-

中国信息技术教育

2025年22期 -

中国信息技术教育

2025年21期 -

中国信息技术教育

2025年20期 -

中国信息技术教育

2025年19期 -

中国信息技术教育

2025年18期 -

中国信息技术教育

2025年17期 -

中国信息技术教育

2025年16期 -

中国信息技术教育

2025年15期 -

中国信息技术教育

2025年14期 -

中国信息技术教育

2025年13期 -

中国信息技术教育

2025年12期 -

中国信息技术教育

2025年11期 -

中国信息技术教育

2025年10期 -

中国信息技术教育

2025年09期 -

中国信息技术教育

2025年08期 -

中国信息技术教育

2025年07期 -

中国信息技术教育

2025年06期 -

中国信息技术教育

2025年05期 -

中国信息技术教育

2025年04期 -

中国信息技术教育

2025年03期 -

中国信息技术教育

2025年02期 -

中国信息技术教育

2025年01期

登录

登录